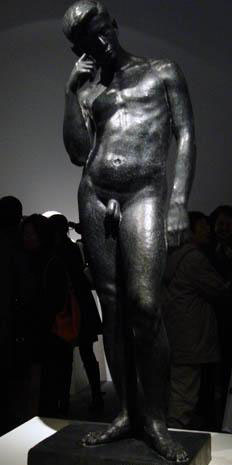

关于孙家钵,他这样形容自己:“我是美院一个教书先生,课余时间做了点雕塑,完全是出于个人喜好,不图卖相好,也没有想争当现代艺术先锋的愿望,缺乏社会责任感,贪玩儿而已。我的作品自觉较传统,但正宗雕塑行会不承认。我更够不上“当代派”,把它们归为“不伦不类”很合适。”

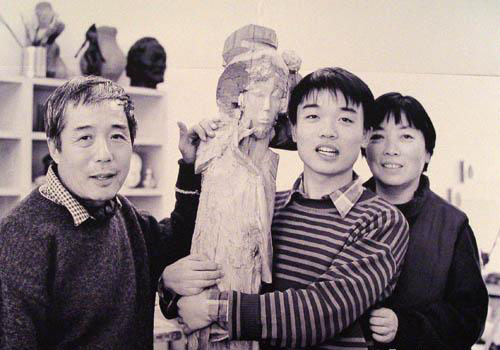

这么一个特殊的老先生,3月27日起在中国美术馆展出了他的作品。孙先生从来没有开过个展,他所有的作品在工作室里乱糟糟的放着,缠着蛛丝,据策展人中央美术学院副院长谢素真讲:“就想进入动物的洞窟”。雕塑在这里不同于放置在宙斯的殿堂中的新的形象,而是以更具生活姿态的形象走进人们身边。策展人谢素真女士,以另类的布展方式展现了艺术家,艺术的另一面,据谢女士说:“很遗憾没有把他曾用过的工具展现出来,这样才能表现孙先生的特质。”现场的工具只有一把斧子和一双手套。这个独特的思路来自于谢素贞参观孙家钵工作室时的感受,“我在里面参观了很久,着迷于里面所有的点点滴滴,所有的细节,包括灰尘,随意放的照片,随意的一个手稿,同样被‘迷’住的还有隋建国老师,所以我想,如果观众走进来,也同样会被他感动。”

关于孙家钵先生的艺术,要从文化大革命说起。那年,他去了福建省。作为学雕塑出来的孙家钵,他跑遍了几乎所有的福州,泉州一带的木雕工艺品厂。1978年,孙家波从福建回到北京的母校——中央美院读研究生班的时候,他的行囊中多了一把斧子。

这斧子是福建木雕师傅打木雕时开大荒所用。在任何一家木雕厂里,开大荒是第一道,也是最重要的一道工序,开大荒的师傅就是经验最多,技术最高明的老师傅。好的师傅开大荒, 会合理利用木料的尺寸形状和木头的纹理走向,做到省料又结实,几斧子劈下去,木雕人物或动物、植物的形象,虽眉眼手足衣饰细节未具,精气神却已经呼之欲出。再往下一个工序,刻画手足眉眼细节的,反而是年轻一些,功夫差一些的师傅。可以说,孙家钵从美术学院毕业后,是福建的老木雕师傅给他另外补上了一堂雕塑造形基本功的课。这一课在学院里是学不到的。这成了为孙家钵打开雕塑艺术之门的钥匙。

在孙家钵工作室里展出的作品除了“老北京系列”、“大姑娘系列”,还有很多具有特殊感觉的艺术作品。

同时举行的还有孙家钵先生的老师滑田友的捐赠仪式,为孙先生展览的开幕更添一份意义。

让我们走进孙家钵,走进孙家钵的工作室,近距离的接触艺术吧!

附:孙家鉢(1939- )北京人。1959年人中央美术学院雕塑系学习,毕业後去福建工艺美术研究所从事漆画和木雕研究。1978年人中央美术学院研究生班研习雕塑,毕业後留校任教。1980年至今任教于中央美术学院雕塑系,现任中央美术学院学术委员会委员、中央美术学院雕塑系第一工作室导师、博士生导师。

作品多次参加国内外展出,如1982年法国巴黎春季沙龙展、日本东京美术学院展,并在第六届全国美展、20世纪中国展等展览中获奖。创作的大型人像雕塑和纪念碑矗立在北京、陕西的公共场所。作品为中国美术馆及日本、法国、澳门等国家和地区的美术馆和私人收藏。

【编辑:刘珍】

编辑:admin