1977年工人们庆祝《毛泽东选集》第五卷的出版。(摄影 薛宝其)

摆正历史的位置

“可以说,这本书的每一页都在讲述一个故事,有些是发生在沪上的重大历史事件,甚至被载入史册;而有些则可能仅是某个个人的生命转折;当你试图将这些图像串珠般串联在一起,一幅完整的画面便跃然眼前。你会发现一个城市的巨大变迁,昔日十里洋场,今日世博之都。”画册的合著者凯伦·史密斯说。

这本书将带领世界各地的人重读上海的历史,“每个时代都有那个时代的目的,你会看到1842年英国要求中国签订《南京条约》时那张英国人画的版画。画上所有人的表情都是非常高兴的,其中有两三个中国人,他们也是高兴的。那是作者把历史按照自身立场来展现了。”

“过去的四五百年里,历史的呈现总是以欧美的方式为主。”刘香成说,图片有自己的力量和语言,这一次的《上海:1842-2010,一个伟大城市的肖像》将呈现不一样的历史。

然而,画册一经出版便引来读者“质疑”。十年“文革”,上海遭受的浩劫比任何地方都要深重—上海是全国“上山下乡”知青最多的地方、更是“四人帮”的老巢,但是在《上海:1842-2010,一个伟大城市的肖像》中,十年“文革”却占据与其他任何一段历史同样的篇幅—20页,等同的位置,“毫无震撼力”。

“到如今的社会,是时候把‘文革’放在一个更准确的位置了。”刘香成说,“由于那段历史,我们才能理解和解释如今社会的紧迫感。”刘香成想说的故事,除了最近这30年声势浩大的拆迁建设的短暂历史外,还有改革开放前的那30年。

“150多年来,上海一直吸引着全世界的想象。这出色的画册用令人悲喜交集的影像抓住了城市演进的整个过程:暗涌的野心、可笑的投机者、东西方的较量,以及最终,中国骄傲的现代表达。”英国《金融时报》集团公司中国区主席詹姆斯·金奇这样评价时,刘香成以一张“上海风格的漫游”结束了这168年的上海历史—两个年轻的女性,成功的商业主管,驾车行驶在宽阔的马路上。

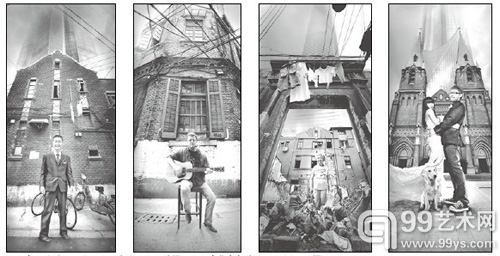

2009年,传统的上海石库门建筑和小巷被摄影师当作艺术创造的灵感来源。(摄影 池磊)

【编辑:霍春常】

编辑:霍春常