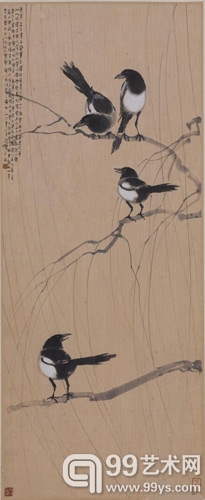

徐悲鸿 《四喜图》 1937年作 立轴 设色纸本 130.3×53.5cm

此外,“中行庐藏画”专场还包含“渡海三家”的最后一位——黄君璧在蜀中为张岳军作《峨眉游僧图》(1940年);海上名家吴湖帆致张岳军《秋山钓艇图》(1936年),以及格外引人关注的徐悲鸿《四喜图》。

根据《四喜图》幅上徐悲鸿的长题,可知此幅为1937年6月徐悲鸿赠予张岳军,贺他得到清人石涛巨制《写竹通景十二屏》(1693年,现藏台北故宫博物院)。这件石涛巨作曾被大千老师,清道人李瑞清(1867-1920)评为“天下第一大涤子”,故可谓至宝。由于张大千素与张群、徐悲鸿二人相善,悲鸿感于书画同道之情谊,便作《四喜图》并题上“乐人之乐”的心情,表达出同喜之意。此外,回顾1937年6月,日军侵华的野心已蠢蠢欲动,中国正陷入内外交炽的局面。此刻,徐悲鸿认为张岳军在主持对日交涉时仍能“有严正强毅之风,使顽者廉、懦夫有立志”,所以才有这种“天假国宝,已酬其勋”的机缘。他又说这是“托付之重耶,……非常之遇也”,所以,赠《四喜图》可能兼有钦佩、砥励之意。

张岳军醉心于中国书画鉴赏和收藏,但与传统收藏秘诸笥箱的做法不同,他从不吝于将自己的珍品示以同好共赏,更常希望将拱璧之珍公诸社会。他在晚年向台北故宫博物院捐赠了他一生挚爱的石涛、八大等人的作品,甚至连上述“天下第一大涤子”的《写竹通景十二屏》也无偿捐赠,大大地补强了当时台北故宫在清代遗民书画收藏方面的严重不足。正是岳军先生光风霁月之襟怀,使其与诸多画家、藏家维系终生之情谊。大千更用自己的专业,及他能掌握的各种相关资源,如大千自己与其它艺术家之间的关系,来帮助张岳军建立书画收藏事业。因而,此次“中行庐藏画专场”中的十二件精品佳构,不仅向世人展现出五位近世书画名家之绝艺,亦勾勒出张岳军先生一生行谊,可以预期,在春季市场上将有不俗表现。

张大千自署1939年仿钱选的《仕女图轴》是其仕女画中的代表性佳作。画面以古木绿草为背景,虬曲的树干和美人纤细窈窕的体态互相映发,表现了传统文人含蓄的审美态度。画中仕女所展现的古典的韵味,及匀净的线描技法,与美国弗利尔美术馆藏传钱选所作《贵妃上马图》等作品相似。

画中仕女身着粉砑色宽袖连身裙、腰系直裾。发作结椎髻,上插青色华胜。肩若削成、眉目如波。右手敛胸、左手下垂。莲步轻移、裙袂飘飘。虽是端庄的正面立姿,却含有微妙的动态。可以说,画中人物的服饰与动态感都比钱选还要接近南北朝仕女画之余韵。大千又在衣襟、袖口、衣带上描绘云纹,直裾上绘云凤纹。开面时施以额、鼻、颚三白之法,鞋端并加描金。以醒目的墨、青、红、白、绿等配色,为画面打破沉闷,增添富丽、写实的生活气息。并且藉由工致的花纹和典雅的设色,突显画中人蕴藉持重、艳而不浮的气质。这些都是大千以独运之匠心揉合他对唐寅、钱选等古代大师的深入体会才能得到的效果,也正是他的仕女画受到万般瞩目的主要原因。

此幅中,四只喜鹊高站柳树枝头,灵巧的身躯和纵横的柳枝交相成趣,构成疏密、轻重、动静等对比关系。画中四只喜鹊各有偃仰向背、或蹲或立,形像多变、连工带写,生动自然。同样地,画中柳条也是曲折多姿、变化多端。画家以北碑楷书间掺行草的笔法来画枝条,正锋与偏锋并用,表现出柳枝随风飞、伴鸟跃的飘逸感。这些特点都一再地体现了他对中国画采取的科学态度,兼容写实和写意,使他的描绘达到了以形显神的层次,展现出名家风采。

从画上长篇幅跋语看,此幅《四喜图》是徐悲鸿1937年6月所作赠予张群,贺他得到石涛《写竹通景十二屏》(张群于1973年将其捐赠台北故宫博物院),同时,亦肯定张岳军主持对日交涉时能“有严正强毅之风,使顽者廉,懦夫有立志”,赠《四喜图》表达钦佩、砥励之意。

【编辑:颜媛媛】

编辑:颜媛媛