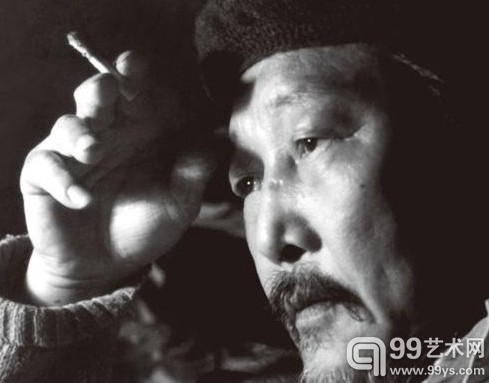

李维祀

6月15日23点40分,著名雕塑大师、厦门大学艺术学院原副院长李维祀教授因病医治无效,不幸逝世,享年75岁。

李维祀是德艺双馨的老艺术家、当代著名雕塑家、当代优秀艺术教育家。作为鼓浪屿郑成功像的重要参与创作者,李维祀在历史人物艺术创作方面有着独树一帜的探索和成就。他的雕塑代表作《林则徐》《施琅》《屈原》《孔子》《陈嘉庚》《鲁迅》《林语堂》……有着深远的影响力。

李维祀 我是一个边缘人物

“我是一个边缘人物。”这是李维祀老师对自己一生的洞察。

他认为,从地理上来说,他是辽宁黑山人,出生于中国北方的边缘地区。“文革”期间他曾被下放到福建省的边陲。当时他的档案中有一条记录:要把李维祀分配到最边远的地区,最边远的公社,最边远的大队、生产队去。最后他被分配到福建、江西交界处。他中年以后便定居于南方小岛厦门,“偏安一隅”默默无闻长达二三十年。

他认为,从心态上来说,“我出身不好,又不是党员。在那个历史背景里面,我是一个边缘人物。”早年他在中央美院学习期间,学院曾有留学苏联的名额。尽管他学习成绩出类拔萃,但他“出身”不好。按照当时的阶级划分,他是所谓“地主”出身。他很清楚,这个机会永远也不可能落到自己的头上,因此他从不去争取。

学生们 点石成金的“伯乐”

在三明下放的十几年中,李维祀聚集三明的众多青年美术爱好者在一起上课,采风,办展览;他还时常下到工矿厂区,教工人画素描,画国画。他可以把地道的厂矿工人江松点拨成当今的美术大家;在大学当教授时,他收到求助信后,亲自登门拜访一个素昧平生、初中毕业而且辍学在家的灌口青年——杜龙生,并让他进自己在厦大的一个业余雕塑进修工作室学习,不收一分钱学费,还让他吃住在自己家中,最终把这个农家子弟培养成目前在厦门已经小有名气的民间美术家。

在恢复高考的头几年,福建考上中央美院及中国美院等一流美术院校的学生,几乎全部来自三明——这些都是李维祀的学生。

受李维祀影响的那一代三明美术人,迅速成长为福建美术界的中坚力量——福州大学工艺美术学院院长庄南鹏、华侨大学美术系主任江松、福建师范大学美术系原主任谭东铿、集美大学美术系原主任陈和坪、福建美术出版社原社长林超等,都出自三明。李维祀至今被三明美术人视为“一面旗帜”。

李维祀1984年后调到厦门大学艺术学院从教,曾任副院长,深受学生爱戴。二十多年来,更多的学生在他的教育和影响下走上美术创作道路和工作岗位。

李维祀教授的学生郭勇健,是厦门大学艺术学院第一位博士,感恩于李维祀对他的深刻影响,特地写了一本《创造的奥秘——李维祀雕塑艺术研究》(岳麓书社2007年版)。这是第一部关于李维祀雕塑艺术的专著。

郭勇健回忆说:让我印象深刻的是他的高尚人格,他的艺术思想,他的说话方式,他对每个学生的分别关注。第一次上他的课,他先让大家作自我介绍,然后出了几个题目,如“我最喜欢的画家”,“我最喜欢的书”等等,让十几个学生每人写一张交上来。李老师微笑着把我的答案看完,然后盯着我瞧了好一阵子。我们后来发现,他有“盯人”的习惯。他的目光传递着的总是关怀、宽容和慈爱。

李老师更是学生们艺术人生的楷模。“关门弟子”、厦门大学艺术学院副教授吴荣华说:“李老师尽管病魔缠身,特别是被帕金森症折磨了十多年——这对一个必须靠双手落实思想的雕塑家来说,是非常致命的,可他还是充满乐观,总是满怀希望。他一直坚持创作、坚持工作。手实在发抖,他就坚持画国画,写书法,坚信那对治疗有效……

在学生们眼里,李维祀老师以优秀的作品立世,以高尚的品格传人,为福建美术事业的发展作出了重大贡献。

回顾自己70年来的人生经历和艺术经历,他断定自己属于“边缘人物”。他说:“我在美术界被人看重,但不被人吹捧。我的性格决定了我的命运是比较寂寞的……”

智慧的李维祀老师早已把自己的命运一览无余:自己的立足所在不是中心,而是边缘;自己的活动空间不是官方,而是民间。他对自己命运充分理解并坦然接受,他享受着与世无争,从不觉得有什么损失。

编辑:admin