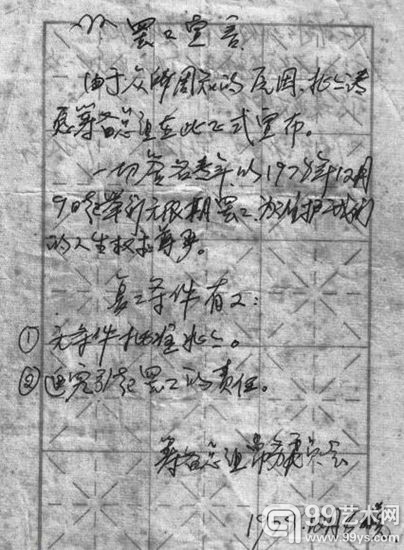

图为云南知青的《罢工宣言书》。

1979年国务院调查组前往云南勐定调查处理知青绝食事件,由此为知青大返城创造了契机。云南知青为了返城,掀起了请愿、罢工、绝食等一系运动。

李斌,1949年生。1967年插队北大荒。13年旅日旅美,现居上海,专业画家。

挥之不去的符号纠结在记忆深处。

天安门城楼,朱红。毛主席像,庄严。改造成公民的末代皇帝溥仪、灰色中山装的溥仪,提一顶灰帽,小步走来,面带微笑。这幅《换了人间》,占据了整整一面墙。

背景不变,人物换成刘少奇,叫做《他默默地离去》;换成彭德怀,《舍得一身剐》;换成张志新,换成胡风……翻开相册,少年李斌手捧红宝书站在天安门广场,青涩、热烈。

还有一幅《油灯的记忆》,画面上一个女知青正在洗发深棕色背景,搪瓷脸盆,一盏暖暖的油灯——在北大荒,人们也叫它马灯。少女正取香皂,长发倾泻,丰腴的身子被油灯映成了暖暖的红色。画家陈丹青乍见这幅曾在中国当代油画展上亮相的同题变体画,第一反应便是:“哈,嘎性感!”这种体型在当年的北大荒极为普遍,李斌说,上海女知青一吃玉米面,都这样。

鲜活的年轻的肉身置于“接受贫下中农再教育”的大熔炉,“生为毛主席而战斗,死为毛主席而献身”的誓言发自真心;金训华“为抢救国家财产(几根木头)不惜交付生命”的壮举,鼓舞更多的知青扑向烈火与洪水,非死即伤。烈士诞生了。41团宣传科美术创作员李斌,因常画幻灯宣传英雄事迹,成为一条条鲜活生命最后的记录者。

他们以为他们的死,重于泰山。

另10幅《油灯的记忆》,荡漾在李斌的脑子里:石库门房子前,母亲边生煤炉边看信,旁边是北大荒草原的油灯,灯旁躺在羊皮大衣上的女儿酣睡在思乡的梦里;油灯下的知青批斗会,被斗的是刘少奇、邓小平、张志新;拖拉机后面云雨初霁的男女青年,男的正凑着油灯点烟,远景是东方红的天安门广场……

李斌的妻子王亚卿也是从上海奔赴黑龙江建设兵团的知青,也画油画。她对当年的符号另有处理油灯、假领头、小圆镜、旅行袋,棉大衣,不声不响攒了一大箱。

最近,上海知青正在筹备一个艺术节,3月25日在上海演,8月到哈尔滨。记者翻了翻诗歌朗诵和大合唱的台词,怔住了,“啊啊,那是一代人对理想境界的不懈追求,那是一代人对进步事业的永不割舍”,多么遥远的激情!

接受采访的几个小时里,李斌交替使用上海话、普通话、山东话、东北话以及少量英语,惟此段国语字正腔圆:“今天还有人思绪不断,理不清楚,不愿意否定当年激情的正当性,继续歌颂。不甘心啊,不肯正视啊。我们这些人是幸运者,于是感怀,于是浪漫,但对在这场运动中被蹂躏、被剥夺了受教育机会甚至献出了生命的那些人,那些自己的苦难又延续到下一代的同类,多不公平!我不喜欢他们说‘我们是特殊的一代,忘我的一代’。不能再将苦难神圣化了!对我们这代人,最狠的一刀是受教育的权利被活生生剥夺了,这一点,是怎么强调都不过分的。我们的理想主义曾经纯粹,终究被扭曲,它是非人性的。如果连这点反思的胆量和环境都没有……”

这种反思的姿态,几乎贯穿了李斌夫妇“知青后”的整整28年。李斌后来的成名作——与刘宇廉、陈宜民合作的连环画《伤痕》(根据卢新华同名小说创作)、《枫》、《张志新》,都带有深刻的自省;在油画《舍得一身剐》的画面上,3位作者的形象也在其中,只因“我们也曾是红卫兵”。

我是49年生的,18年上海,10年北大荒,13年旅日旅美,新千年回到故乡,正在浦东建studio。衣食无忧了,无非想做点真正喜欢的事,在我,就是画历史。

我怎么会上山下乡的?我当时是上海《红卫战报》的编辑,我们这批人,老老冲动,老老苹命的,英雄主义,就想,没赶上战争年代,但赶上一个大革命时代,荣幸。我坚决不想留城,就想到最最艰苦的地方去,最好没有电灯,北大荒是首选。因为画风景的人,都知道俄罗斯的白桦林,江南的小家败气,我是瞧不上的。

1968年8月11日,我们首批第二拔知青离开上海,整个黑龙江兵团,30万人。我那时候没任何不开心,我忙得要死,因为身兼派驻黑龙江的记者,要发稿,拿一个Rolax120相机,还有那种充电的闪光灯,上蹿下跳,拍照,路上三天多,亢奋到极点。到了哈尔滨,我们建设中学的同学都争取去最偏远最穷的地方,说你会拍照,留在团部吧。我一听,马上把相机还给报社,硬要跟他们一道去。分在855农场(后称41团)第9队,位于密山的绕力河畔。坐热特车(一种带拖斗的拖拉机)爬上老黑背山时,颠得几乎要翻过来,感觉就要掉到悬崖底下去了,都不敢喊,怕人家笑我们胆小。

到了生产队,有人来接我们,果然没有电灯,都提着油灯。刚到睡在马号里,所有对贫困对艰苦的渴望都实现了,自我表现的舞台纷纷搭就,很满足。但谁都没想过,建国都快20年了,怎么还有那么穷的地方?

真正打击到我们激情的,是71年“9.13”事件。但天高皇帝远,传到我们那里已经是冬天了。平时连干部开会,总要开开黄腔打打闹闹,但那天开会,气氛很不对。旁边有人偷偷告诉我:“出事啦,林彪出逃啦,完啦。”晚上回到宿舍,大家都在被窝里了,伽三胡(沪语,指聊天)。我扯开嗓门:“你们都给我听着:林彪出逃摔死啦!”他们那种表情,就像发生在昨天一样,好像是那种老开心,又不敢开心的表情。“你这个反革命!”大家一拥而上,把我掀翻在坑上,打我。我知道是闹着玩的,是发泄。

那么忠于毛主席的人,怎么会背叛他?我们这批左得出奇,左得干柴烈火的人,第一次怀疑了。

紧接着,好多高干子弟返城了。因为林彪倒台,部队里好多人平反,子女的政治身份改变了,可以调回北京或接近北京的地方。这是政治特权的一次集中表现,对大家打击也很大。我们这些人,都是积极要求下乡的,追求的一直是“公平”,以为大家都像上战场的战士一样,没得选择。但现实却开始表现出“不公平”,所以心里马上凉了半截。

【编辑:李洪雷】

编辑:李洪雷