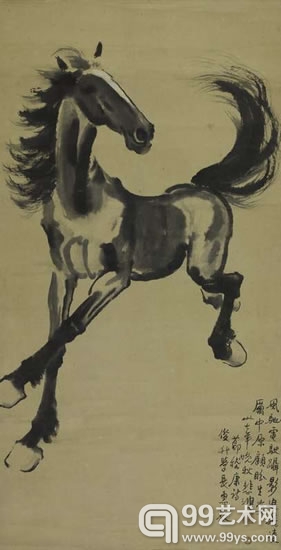

徐悲鸿《奔马》设色纸本 立轴108×55cm

“凡美之所以感动人心者,决不能离乎人之意想。意深者动深人,意浅者动浅人。”这是徐悲鸿的艺术观。他的许多作品带给人的不仅仅是耳目一新的美感,更让人们心灵得到升华与震撼。徐悲鸿的奔马作品都以高超的技巧与深邃的意境激起我们强烈的共鸣,并激励着我们向人生的更高境界进取。

徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。他的画能融古今中外技法于一炉而又有其独特风格。他画的花鸟、山水、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰名中外。马,是徐悲鸿先生一生中最爱描绘的题材。他画的奔马,笔墨淋漓潇洒,带着时代的风雷驰骋在画坛上,给当时的中国画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。

此幅《奔马》作于1948年,是徐悲鸿晚期作品中的一幅精品佳作。画中悲鸿先生先以饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,大笔挥洒画出马头。仅马的额鼻部用一道白粉提亮,类似西洋画中“高光”手法,整体以素描明暗虚实关系达到了己未和谐的笔墨效果。骏马整个身躯全靠墨色的干湿浓淡来凸显出骨骼结构,马肚用粗笔勾勒,显示出它的肌肉紧绷。马腿的曲线极富弹性,以虚实相间的小笔钩勒马蹄,更觉有四蹄生风之感。鬃毛及马尾潇洒飘逸,随风而舞,有横扫千军之势。马头神采飞扬,冲击力极强,似乎要破纸而出。画中线条起伏跌宕,方圆兼用,粗细并重,姿态多变,妙趣横生。悲鸿先生有着高超的造型能力,在笔墨上同样有着深厚的造诣,笔墨与造型结合得恰到好处,无论酣畅淋漓的挥写还是细部的勾勒,都那么熨帖。悲鸿马一改千百年来传统画马的白描勾染式的描绘,把西洋画的明暗技法融入中国画大写意风范,使画马的描绘达到神形兼备、酣畅淋漓的至高境界!

细品此幅《奔马》,作品构图简洁,骏马几乎占据着整幅画面,视觉冲击感极为强烈。而在画的右下角,先生洋洋洒洒写下五行长款,在悲鸿先生的作品中也是极为罕见的。“风驰电驶,躡影追飞,凌历中原,顾盼生姿。卅七年晚秋,悲鸿。节嵇康诗,俊升学长惠教。”题款诗句中,悲鸿先生以三国嵇康《赠秀才入军》概括了画面主题是飞驰的骏马。另外此幅《奔马》作于1948年。这一年,无论对于中国,还是对于徐悲鸿个人,都是处于巨大的转变中。当时他以这种焦急万分而又坚忍不拔的心态画奔腾的骏马,其笔下已有一种恢弘的历史感,一种奔腾不息的精神,一种充满力量感的强悍作风,恰如此时徐悲鸿的心情。我们也可以看出悲鸿先生借此图对于受赠者深厚的情谊与殷切嘱托与期望。题款的诗句意气风发,与骏马的器宇轩昂相得益彰,可谓是点睛之笔。

上款人“俊升”即吴俊升,著名教育家。历任北京大学教育系教授兼系主任、安徽省教育厅主任秘书、国民政府教育部高等教育司司长、前中央大学教授、台湾中华民国教育部次长等职,最后担任香港中文大学新亚书院第二任校长,1969年退休后定居美国。在任教于中央大学之时,与同时在中央大学任教的徐悲鸿先生私交极深,徐悲鸿也有书画馈赠。此作品直接得自上款人吴俊升教授的后人,并附家属亲笔撰写来源说明,来源可靠,堪称徐氏奔马上乘佳作。

编辑:admin