收藏了多年的古陶瓷,总会遇见一些从未见过或者说参照资料上也很难找到的东西,而这些古陶瓷,凭着我对古陶瓷多年来的研究和鉴赏,感觉是十分开门的东西。当然,这种感觉有时是无法用文字来表述的,或许,这种感觉就是多年来对古陶瓷鉴赏所养成的眼光。记得,有一次陪南京博物院程晓中老师,到东吴博物馆鉴赏著名收藏大家陈凤九先生捐献的一批青瓷时,程晓中老师就说到这种感觉或者说眼光,“是说不清道不明的”,也许好玩就在于鉴赏的东西有真有假,好玩也在于真真假假之间。

很久以来,我一直把这类古陶瓷称之为“妖怪”,当然,我所指的“妖怪”不是一眼看上去就知的大兴货臆造品。这些“妖怪”是完全符合古陶瓷的工艺特征和时代特征,有些东西尽管光亮如新却有极新极旧的古拙之气息,只不过我们一时无法寻找到它的出处或者说窑口。事实上,改革开放三十多年来,大量地下出土的文物,纷纷流散于民间和海外。作为国家文物部门所掌握的信息、资料是十分有限的,许多闻所未闻的东西由于出土地点的破坏等因素,研究起来便困难重重,再加上大量的赝品仿品臆造品,让专家们也眼花缭乱。

前不久,央视寻宝专家、《收藏快报》《东方收藏》杂志总编余光仁老师和苏州大学博物馆馆长、著名古陶瓷专家张朋川老师来我家时,我们三人讨论认为,今后国家编撰的中国陶瓷史、古陶瓷图典等著作,对民间藏家手里的许多古陶瓷精品应当录入其中。我自嘲着把几件“妖怪”请两位老师鉴赏,首先来确定这些“妖怪”到底是新的还是旧的!然后再去探讨它的窑口等。余光仁老师说,他的收藏馆里也有许多这样的“妖怪”,只是一直没有时间静下心来好好研究。

说实在的,这几年,我一个人开着车背着包,在全国各地的古玩市场地摊上、古玩店里真淘到了不少“妖怪”。说出来让人不太相信,这些“妖怪”大部分都是我几十元、几百元淘来的。因此,好多朋友都劝我,叫我写一本“百元淘宝记”之类的书。我想,适当的时候我会写的,只是时机还未到,或者说,还有许多“妖怪”等着我去发现呢。

图中的这件白釉执壶,我远远地在地摊看到它时,便被一股唐时的遗韵所吸引。它在一堆杂七杂八的旧货之中,整个摊上只有这件古陶瓷。我拿起来端详时,看到了白釉中有几缕流淌的蓝褐釉。问摊主多少钱?摊主说:300元。我说我是开店的,贵了。摊主说,价格可以商量的。我把东西放下来说,等一会儿再过来看看。我装作去别处看看,心里却放不下那件执壶。当然,不是我自信,在整个市场的地摊上能看得懂河南窑口这类东西的人很少。我转了一圈后回到摊前,与摊主讨价还价,最后用一包香烟钱便成交了。

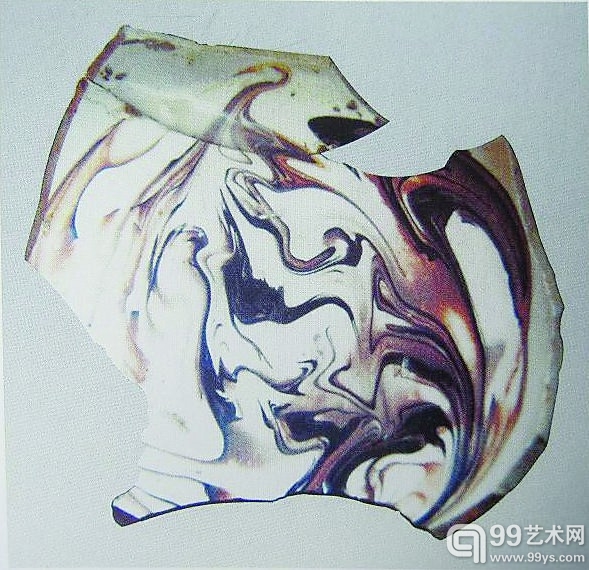

那么,这样一件白釉执壶究竟好在哪里?为什么会让我恋恋不舍。众所周知,唐代南方各瓷窑以烧造青瓷为主,北方大量以烧造白瓷为主,因此,人们常用“南青北白”来概括唐代瓷器的特点。然而,河南诸窑在大量生产白瓷的基础上,创造了各类白釉彩瓷,品种有白釉褐彩、白釉绿彩和白釉酱彩等。最有特色的是巩义黄冶窑,在唐中晚期成功烧制出了白釉蓝彩,也就是现在学术界称之的唐青花。这个窑口还创烧了一种不同凡响的瓷器品种———绞胎瓷,它的工艺是用白、褐或白、灰两种瓷土泥坯料相叠合扭绞制胎,瓷胎出现两色相间的纹理。纹理似木纹纹理,如行云流水,形成一种浑然天成的独特艺术效果。其胎分两种:一种是整体绞胎,器物通体为灰白、褐白两色组成的花纹,里表一致;另一种是器表层绞胎料装饰,内层是素胎,叫绞胎贴面或绞胎贴花,如枕面上用这装饰往往呈现出盘旋曲折的漆器效果或花朵绽放的图案。

唐朝的搅釉瓷器其存世量寥寥无几,用蓝釉和褐釉相搅的完整白釉执壶,可以说是罕见。它既有唐青花的迷人的幽蓝,又有唐朝丰腴的神韵。我们抛开用价值来衡量一切的标准,这样的“妖怪”,我想正是我一生一世都值得研究的对象。

编辑:江兵