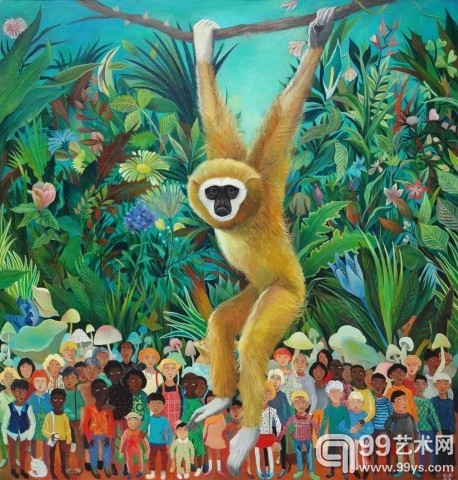

刘冰《人群之上》 布面油画 120×120cm 2012 年

艺术市场的天价时代似乎已渐行渐远,“平淡和理性”成了近年艺术市场的主要标签。文化部《中国艺术品市场白皮书》的主笔西沐称,2012 年起进入了调整期,如何审视调整期的中国艺术品市场的态势、结构与走向,就成为大家共同关注的一个重要课题。伴随着“天价”的走远,“平价”艺术品在过去的几年里却越来越被人们看好,在这个市场远未成熟之时,先行者们早已开始摸着石头,试探着蹚出一条新路。

艺术消费时代来临

2005年,一个爱好艺术的英国小伙儿在刚刚开始声名鹊起的798艺术区里四处徘徊,执着地寻找自己喜欢的作品意欲收藏;但他没想到的是,在这片广大的、启动尚不满10年的中国当代艺术市场里面,竟然找不到他能买得起的画。“销售定价在三五百英镑,也就是几千块人民币的原创艺术品画廊在欧洲比比皆是,因为像我这样喜欢艺术的普通人,到画廊里面买几件漂亮的艺术品回家做装饰或送礼物,是消费生活中很自然的一部分,但是在中国却找不到一家这样的画廊。”这个发现让从事媒体行业的Tom Pattinson(彭乐天)头顶亮起了一盏灯,于是,从2006年开始,他创办了“买得起艺术节”(现已更名为“SURGE Art 艺起”)。

这个1979年出生的英国人竟然成了促发中国当代艺术品消费时代的第一任旗手,不知道多年以后,当人们追溯起这段故事的时候能否给予他这个清晰的评断,因为这位“外乡人兼外行人”权当兴趣做下来的“买得起艺术节”,多年来对于忙着围观中国艺术天价时代的圈里人来说,始终是不入眼的“小玩意儿”。但就在这两三年当中,正是这块非主流的小生意,却引来圈里面的行家老手们先后进场,开始为艺术消费时代的全面到来身体力行、摇旗呐喊。如今资深艺术品经纪人伍劲每天都会坐在满墙挂着单价不满3万元的作品的hi小店里,一边喝着咖啡,一边与各类走进hi小店的潜在消费者们分享他对于艺术消费时代打江山的判断。2013年初新继任的小店店长李宜斐对记者说, 促使她加盟这个团队最重要的一点就是伍劲讲了一句打动她的话:“对于小店这个模式是否能成功,至少是要看5年的。”李宜斐认为,这种不追逐短期利益的探索模式与态度是她极为认同的。

几乎是同期,相对于静态的hi小店,有着学术身份标签的赵力则带领着自己一票充满活力的研究生们,大张旗鼓地做起了艺术大篷车——“青年艺术100”巡展项目。打一开始就声势不凡的“青年艺术100”就像开足马力的机器一样,大小项目不断滚动,执行总监彭玮半开玩笑地说:“我们是来打群架的。”“青年艺术100”更像是一场不断推进的公开海选,在一个比较成熟的学术评委团的掌舵下,初出茅庐的艺术青年们被各个甄别,有点像走出学院,跨进市场过程中的一个进阶大赛,而“青年艺术100”这个平台上也确实涌现出了面貌各异的选手。

当问起彭乐天,近两年来艺术圈里的大佬们也开始真正认识到他8年前发现的商机并放手大干起来,这个趋势会不会对始终有些被“边缘化”的“买得起艺术节”形成威胁的时候,彭乐天却说他已经等待他们很久了。“几年前我的一个朋友在南锣鼓巷开了一家原创设计的T恤店,那个时候南锣只有几家小酒吧, 生意只能勉强维持。 但是随着越来越多的特色店家进驻, 南锣火了,我朋友的店也蒸蒸日上。 所以, 我等待这些同行者真的已经很久了。 ” 虽然如此,记者仍然发现,在面对行内专业人士发起的竞争时,彭乐天一向活泼天真的眼神中流露出一丝严肃,仿佛能够感觉到,这位一贯低调、与圈子保持距离感的预见者心里也在暗自发力。两年前,彭乐天辞掉了媒体的工作,把一手创办的“买得起艺术节”从兼职兴趣转变为全职事业,扩大规模、增加巡展,为了更长远的发展, 去年将有撞车嫌疑的 “买得起” 更名为 “SURGE Art 艺起” ,今年将与“艺术北京”同期开幕,再度携手三里屯Village启动这场艺术消费大派对,然后再将战场延伸至上海和香港。

艺术消费心理学

中国当代艺术消费领域巨大的潜在市场也是促发当下群雄论战的关键动因。彭乐天还记得,没做什么宣传的第一届“买得起艺术节”在开幕之前门口便已排起了50多人的长队,“几年下来,不论多少,总之都是挣到钱了。买作品的人群也从最初一半是外国人变成了越来越多的本土买家。虽然定价上限不断在增长,但是我们始终控制在一个可以消费得起的标准里, 我总是不断地咨询身边的朋友, 现在的结论是, 5000美元 (3万人民币左右)是一个可以被接受的上限。”一份2012年的统计报告显示:“买得起艺术节”迄今为止已经帮2000名艺术家销售过作品,平均每届的参观人数大于1万人次;艺术品最高销售价格为3万元;所售出艺术品平均价格为6417元;每位买家平均购买数量为1.53件。彭玮则估算,两年下来,在“青年艺术100”平台上亮相的艺术家将近600人,数千件作品的销售成果大致能达到50%,因为主打“青年艺术、发现未来”,所以并未设定严格的定价上限,但是通过这两年的统计和感受,“我觉得4万人民币是一个槛儿,高于这个价格买家就会开始考虑更多了”,彭玮说。而形态更像画廊的hi小店两年来甄选下来300人,安息香表示,仅从她比较熟悉的2013年第一季度来看,生意很不错。习惯把问题量化分析的伍劲则发明了一个生动的计算法,他认为一件消费艺术品最舒服合理的单价应该相当于地区房价一平米的价钱。目前北京的房屋均价是2.4万元一平米,所以这个价位区间就构成了艺术消费心理的一条线。而对于一个能成为艺术品消费者的人来说,起码应该有“10平米”房价的艺术消费预算。

因此, 艺术品的消费生意最大区别于精品画廊的关键因素便是购买动机,对那些有能力花一平米房价买一个LV包的人群来说,花相同的钱买一件原创艺术品同样是因为喜欢或提升生活品位的消费需求,虽然其中也会夹带着多少赌一下升值空间的心态,但并不会过多地纠结于此。

艺术消费市场在哪里?

曾几何时大家都觉得购买艺术品是一件超出自己能力范围的大事,但早在2008年上海证券报就曾做过关于艺术品购买能力的调查,据调查结果显示,目前已经有越来越多的人加入到购买艺术品的行列。参与投票的人中实际年收入10万元以下的占72.97%,10-100万的占21.62%,100万以上的占5.41%。在所有参与投票的人中,已经买过或者有计划买艺术品的比例高达89.19%。这部分人群已经或者正要成为中国艺术品消费的主力军。而他们对艺术品的心理价位也各有不同,64.86%的人希望艺术品的价格能在1万元以下,21.62%的人能接受1-5万元的艺术品。能接受10万元以上的仅占8.11%。

由此可见,5万元以下的艺术品具有广泛的消费人群。这些购买艺术品的人抱有投资目的的仅占25%,大部分还是抱有长期收藏、装饰等目的,比例达63.33%。而迄今还没有出售过已买艺术品的竟占91.89%,与购买目的形成明显的呼应,尽管有32.43%的人将来有出售的计划(但现在还没有出售过)。从调查中,还能看出大众购买艺术品,很重要的一个原因便是装饰家居。其中有70.21%的人会把作品挂在客厅或者卧室。只有4.26%的人会把作品放在库房封存起来。这其中自然也带有炫耀的成分,83.78%的人会向来家中做客的朋友介绍自己所买的艺术品就是例证。从调查中,还能看出一个现象,就是大众一般会拿出收入的10%购买艺术品,这一比例占到67.57%,占收入比30%以上的仅有8.11%。而这一数据也正与当下hi小店、SURGE Art 艺起、青年艺术100等大规模组建中低价消费市场的意图暗合,甚至与各位负责人所判断的消费价位与能力也惊人地相似。将艺术品作为商品来消费在欧美国家早已成为消费习惯,寻常人家里将艺术品作为日常家装需求也是普遍到不能再普遍的事情。而据另一则调查显示,在欧美国家中产阶级构成艺术品消费市场的主流,这一势头也正在国内北上广等超一级城市不断上演和实践着。

艺术消费时代的多种模式

伴随着中低价位艺术品行销模式的出现,艺术品市场是否真的能就此掀开神秘面纱走入寻常百姓家?这条崎岖而前途并未明朗的路远比我们所能想象的曲折。然而毋庸置疑的是,无论是政府部门还是寻常百姓,通过各方渠道都早已对艺术耳濡目染。身先士卒的艺术行业经营者已逐渐将当下艺术品消费市场分解为5个重要组成部分:高端艺术品复制产业、艺术衍生品产业、经营中低价原创艺术品的机构、艺术品电子商务、家居商场的“艺术品”部门。高端艺术品复制产业目前主要以版画为主,由于部分市场热捧的艺术作品价格高高在上,所以许多具有经营头脑的画廊老板开始经营原作的版画。例如Damien Hirst、Andy Warhol、Yayoi Kusama等国际知名艺术家的作品市场价格高达上百万美元,而与原作看起来相差无几的版画仅售几千美元。此类版画要求精进的制作工艺,且多数版画因有艺术家授权、监督质量,并且限量,因而不同于印刷品,被归入艺术投资收藏品的范畴。在欧美地区,限量版画的收藏价值早已得到普遍认可,已经成为艺术品收藏人士入门的第一阶段。

艺术衍生品产业最为发达的当属日本,在大家还不知道Nara Yoshitomo时,他的画作衍生出来的“梦游娃娃”就已被大众所熟知。衍生品以其低价、不限量、艺术元素等亲民特质而逐渐被市场看好,中国当下暗流涌动,大笔热钱正等待恰当的时机进入艺术衍生品市场。伴随着电子商务时代的来临,艺术品销售也开始将电子商务纳入销售渠道,尽管大多数人依然认为,电子商务不适合经营高价艺术品,但依然不能阻挡其发展的脚步,各大艺术类网站先后推出线上拍卖、线上画廊及线上商城,并各自迅速划分领域以图在第一时间抢占市场。除专业的艺术品经营机构外,一些家居商场如宜家、居然之家,也拥有“艺术品”部门,不过,这些“艺术品”大都是廉价的复制品,如大批印制的照片、廉价装饰画等,只能满足最低端的装饰需求。当然,并非所有的中低端消费者都愿意接受复制品或衍生品,因此,对中低价原创作品的需求也形成了特定的市场。

在“天价”引得大众关注艺术品市场的同时,“低价位、入手易、潜力大”降低了人们消费艺术品的门槛,而美术教育的普及也让越来越多的人开始关注艺术于生活质量的重要性。

编辑:文凌佳