1982年,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)第一次来到中国,彼时的中国民众对这个银色头发的老头倍感新鲜。他在北京的长城与天安门留下了不少经典照片,正如每个初到中国的外国人一样。今天,由安迪引领的波普艺术仍在影响着中国乃至世界的艺术家,他所信奉的“每个人只要有15分钟的曝光机会,都有可能成为名人”的信条在今天也早已变成了现实。2013年4月28日在上海当代艺术博物馆举办的“安迪·沃霍尔:十五分钟的永恒”回顾展,可以被视为安迪最重要的中国展览,策展人为此次展览的准备从四年前就开始了,可以想见这次展览的重要性。

而另一位对中国当代艺术至关重要的人物——马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的中国首展,也于2013年4月26日在北京的UCCA开幕。正如策展人唐冠科所说的,“马塞尔·杜尚用一己之力影响了20世纪艺术史自他之后的发展趋势”。今天,当这两位艺术大咖的重要展览齐聚中国时,艺术圈内外的人们无不闻风而动。

安迪·沃霍尔 十五分钟的永恒

安迪·沃霍尔曾在电影《黑衣人3》里被调侃成监视外星人的人类特工,以艺术家为假身份执行卧底任务,因为无聊才画了金宝牌汤罐头,这是导演对于这位天才艺术家的另类致敬。而对中国观众来说,艺术家当年在长城上的留影让他看起来倍感亲切,但关于他创作脉络的了解却大多仅限于艺术史书、画册、纪录片和拍卖行的图录。这次在上海当代艺术博物馆举办的大型回顾展“安迪·沃霍尔:十五分钟的永恒”成为了继上海双年展后最令人期待的展览,由上海当代艺术博物馆和美国安迪·沃霍尔美术馆联合主办,纽约梅隆为首席赞助,尼古拉斯·钱伯斯、龚彦作为策展人。作为整个亚洲巡展的其中一站,这些作品全部来自美国匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆,将在上海展出三个月,然后被运往北京,最后前往东京。

展览在当代馆的二楼举办,展厅内部根据安迪的创作时期编年排序,依次展出了他从1930年代到80年代的一系列创作的全部作品近400件;走廊的墙上满是相关的照片、文献,也让观众对艺术家有一个全方位多角度的了解,从匹兹堡毕业后只身前往纽约的安迪,如何从绘制商业插画开始步步为营,实现了成为艺术家与名人的梦想。

吃番茄罐头长大的孩子

墙上的照片及文献向观众展示了艺术家如何度过自己最初的“青葱岁月”。安迪1928年在匹兹堡出生,他的父母是斯洛伐克移民,1930年代正处于大萧条时期,食物经常短缺,他的妈妈有时候就会用番茄罐头煮汤。

安迪无疑是个幸运的孩子。他的父母虽然不富裕,但始终对他充满信心,在小学四年级时就让他加入卡内基学院周六艺术班,他在那里度过了三年时光。据记载安迪8岁时患上了神经障碍的疾病,大约有一年时间没有去学校,他稀疏的头发也让他开始自卑,一直宅在家里。妈妈给予他很大的鼓励和安慰,提供彩色图书、电影杂志和纸质玩偶,并鼓励他用这些材料进行各式拼贴和上色的艺术游戏。这让人想起身体同样孱弱的作家马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust),在妈妈的关爱下在回忆的细节里流连忘返,有着极大的创作自由。也许正是那些充满明星照片和商业广告的电影杂志让他从小就对大众传媒的手法习以为常,对名人和都市开始充满期许。

另一方面,安迪每周会与家人去拜占庭天主教堂进行弥撒,教堂里的各式艺术图样和符号对于很少出门的他也是极为丰富的感知经验。父母的鼓励和引导开启了他对于外部世界的好奇,并且锻炼了创造力和执行力。父母从没认为涂涂画画和拼贴游戏是浪费时间,总是给予他包容和鼓励。于是长大后,安迪选择了卡内基理工学院(现在的卡内基梅隆大学)的绘画与设计系,在获得学位后便只身前往纽约,从商业插画开始迈出了艺术事业的第一步。

消费社会 活在当下

安迪·沃霍尔开启的艺术风格被艺术史称为波普艺术,在台湾也被称为普普艺术。全因他见证了美国工业发展取得巨大成功的盛况:商家开始讲究营销策略,醒目的商业广告随处可见,流水线生产的各式工业产品在超市里码放得一丝不苟,品牌的力量令人称奇。

“人在纽约”展区展示的便是一种适应和认知的过程。刚到纽约的安迪才21岁,经常去一家明星光顾频繁的咖啡馆serendipity,那里的老板也赏识他,因此他的第一次插画展览就在那里举办,每一件作品以25美元售出。当然之后他的天赋被越来越多的商家看重,他的插画出现在《Glamour》、《Vogue》杂志上,他也开始为皮革公司提供创意设计和商业建议,为百货公司的橱窗提供装饰画。在这一展区内,观众看到的就是安迪在1950年代绘制的商业插画。有些古怪俏皮又充满温情的图案,带有他特色的墨渍线条营造出模糊的印刷效果,粗糙的稚拙感加上华丽的色彩,这些都是他作品的迷人之处。他也已经开始运用一些自制印章来进行手工上色,这反应出他对技术带来的复制效率产生了兴趣。

当时他的插画事业如火如荼,27岁时年收入就超过了10万美元,但他还是想成为一名艺术家。于是在适应社会的过程中学习到的商业模式和工业复制被他带到了纯艺术创作中。他与最专业的版画师合作,在自己的工作室(他后来称为工厂)中运用宝丽来相机、丝网版画技术开始了系列实践。“工业时代”这一展区就展出了这一时期的一些经典代表作,例如《金宝汤罐》(Campbell' s Soup Can,1961),《布里洛肥皂箱》(Brillo 1964) 等等。当代馆的策展人马立小姐介绍,《李施德林瓶》(Listerine Bottle,1963)可能是安迪用丝网技术创作的第一件重要作品。

他对于颜色的选择和手工复制的质感追求没有改变,对于作品背后隐藏的理念也不断地明确。1962年他的个人画展被世人怀疑,不同口味的汤罐头绘画被当成玩笑。但实际上,他的波普背后有一种民主的理念:工业社会给人们带来便利,每个人在超市里有着同样的选择权,安迪对此说到:“总统喝可口可乐,Liz Taylor 也是,想象一下,你也可以喝可口可乐,并且花再多钱也买不到更好的可口可乐,所以为什么可口可乐不能成为艺术品?”这是一门反应消费革命对大众影响的当下艺术,也是一门追求平等的理想艺术。虽然被后人借鉴后,波普被更多地赋予了政治隐喻,比如在中国,1980到1990年代的波普画风。但安迪的初衷是在讲述生活中的平凡之物。今天的当代艺术也依然在刮这股“日常风”,讲述的依然是当下消费型社会中的种种。

从自卑到直面观众

1963年安迪购买摄像机之后,首度尝试了录像的创作。不少作品旨在好奇,例如经典之作《帝国大厦》(1964)记录了8个小时帝国大厦的模样,还有人的睡眠、化妆等再寻常不过的生活场景。前所未有的反叛方式对后来的录像艺术家也产生了持续影响。他发现人们在镜头前显得不自然,于是他记录这种人的反应,让生活中的琐碎和寻常变得充满乐趣。

艺术家观看世界的角度不断变化,从名人效应、市场营销的影响力到传媒对于信息的加工与公众的接受习惯等问题都开始反应到创作当中。1962年玛莉莲·梦露去世,艺术家制作了24幅不同色彩构成的梦露肖像版画(Marilyn Monroe,1967年)。在展区内可以看到其中的五幅,色彩的变化让人物形象从天真无邪到诡异妩媚,隐射着媒体对于人的随意描绘。对于自小迷恋名流、都市生活的艺术家来说,这一“应景”的创作举动让他得以在幻想领域与这位早逝的明星有了某种连接,也表达了对于偶像早逝的哀伤。

面对残酷的事实和媒体的渲染,让艺术家有了关于新生、死亡为主题的系列创作。 例如将一张婴儿在医院出生的黑白照片的对比度不断加深,营造出恐怖的气氛,照片内容没有改变,新生的喜悦因为色彩的扭曲变为死亡与不安。同时他也看到,每个人都有成为超级巨星的潜质,他预言在未来,每个人只要有15分钟的曝光机会,都有可能成为名人。这一预言在今天铺天盖地的真人秀和草根英雄时代已然得以验证。在“闪亮星光”这一展区观众就能看到艺术家卓越的社交能力,这一时期,为名流制作的肖像是他的主要创作。展区中,我们可以看到《伊丽莎白·泰勒》(Silver Liz,1963年)以及《杰奎琳》(Jackie,1964年)。

安迪也学会运用商业模式来包装和推广自己,他把平时的行头设定成安迪套装,定制的假发、墨镜、黑色外套,淡定又略显怪异的举止使他更受世人瞩目。展区“人生苦短”展出了1980年代他与知名年轻艺术家的合作,还有创作电视节目《安迪·沃霍尔电视秀》及《安迪·沃霍尔的十五分钟》、为摇滚乐队“地下丝绒”担任制作,参与时装秀及社交场合,可说是热衷于“跨界”创作的先驱。

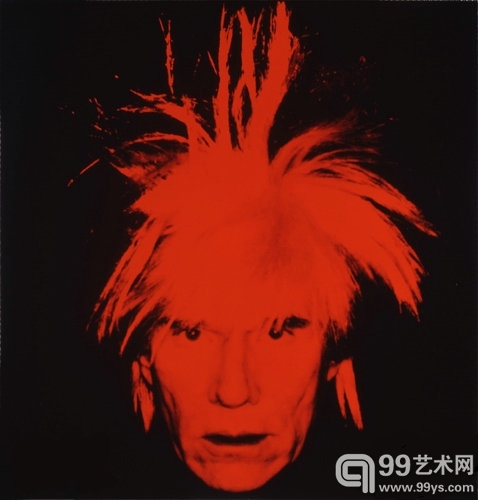

就这样,他自己也成了名人,成为了被看的对象。在这一反应他事业顶峰的展区内,我们可以看到他最后一个系列的自画像。再比较一下他1950年代用铜版和墨水创作的自画像,你会发现,尺寸在不断扩张(1953年的27.9×21.6cm 到 1986 年的203.2×193cm);内容也从掩面自卑、害羞局促演变为了直面观众的正面;若隐若现的墨渍线条变为具有压迫感的浓烈色彩。自画像的演变见证了他不同时期的创作特点,反映了他信念不断增强的心路历程。

发现时光胶囊

今天,他的形象依然被印在T 恤和画册中,他从1960年代开始直到1987年去世,用于记录日常工作生活的《时光胶囊》(612个放满生活物品及信件杂物的纸箱子)也成了被看的对象。人们打开那些纸箱,像考古发现般地惊喜。这些资料为我们提供了一个独特的视角去了解安迪的私人世界,以及艺术家所处的社会和艺术文化环境。这应该也是安迪乐于见到的一幕,他在这里与大家分享自己的生活。

当代馆的策展人马立表示:展厅的文献柜里展出的是第237个“胶囊”,在里面可以看到“倩碧”的包装盒,也许是装过松节油的玻璃瓶,照片、幻灯片、商品标签和信件等等物件。在另一些时光胶囊里,人们甚至发现已经腐烂的蛋糕,可见安迪想回到孩童时代,只想收集和保存美好的单纯初衷。另外,她也表示这次的回顾展览将根据上海当代艺术博物馆场馆特点进行布置,展品相比香港站会更多一些,孩子们还可以参与动手实践的艺术工作坊,相信观众通过这一个回顾展会对这位非常有爱的艺术家有更详细的了解。

编辑:文凌佳