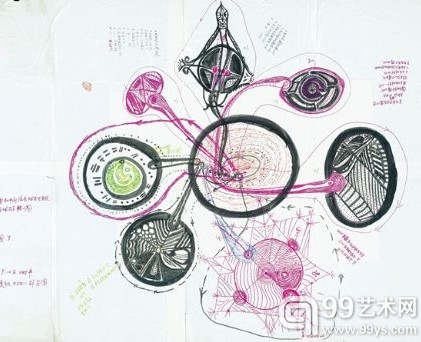

《遥视太阳八卦分图》

一时间各界人士纷纷表达、输出自己的观点,批评家彭德撰奇文猛批、艺术家鄢醒和付晓东微博开战,这反倒触碰到了一个更庞大的学术命题,那就是如何面对和认识当代艺术中尚且陌生的领域,于是这个展览更好玩起来了。

谁是郭凤怡?

老实说,在郭凤怡掀起争议之前,尽管已经在西方当代艺术市场很受欢迎,国内大多数人却对她并不了解,就像卢杰2006年做“长征计划”时为她展览取的名字一样,“谁是郭凤怡”是个问号,这个问号既对外指向不了解她的大众,同时也对内指向她作品的命题,“那时候选择的都是她画面上总出现的一个符号,那个符号代表的就是‘什么’,由于她不知道才画,画了才会更知道的一个状态的呈现。”

郭凤怡出生于1942年的西安,起初她为减轻身体上因患病产生的痛苦而练气功,而后用她自己的话来说,许多图案和符号不断涌到了她眼前,她必须用画画的方式表达出来整个身体和心智才能舒畅起来。

那些笔触密集、色彩饱和、构图怪异夸张的图案后来去了布拉格双年展、日本横滨三年展、法国里昂当代美术馆、奥地利格拉茨现代美术馆、威尼斯双年展主题展,如今挂在了长征空间的墙上。

对于这些作品,批评家彭德在文章里说“郭凤怡被请参加威尼斯双年展主题展,无异于嘲弄中国当代艺术。”但这还并不是最狠的一句,他还说“用郭凤仪的图画印证中国,意味着中国艺术界没有思想,没有文化,也没有当代。如果策展人误读了郭凤仪的作品,那就只能证明他浅薄。”(注:为保留引言真实性,本文未对彭德文章中“郭凤仪”的错误书写进行改正。)

显然把矛头指向了一手挖掘出郭凤怡的长征空间创办人卢杰。卢杰是在2001年为“长征计划”做考察时认识郭凤怡的,那是在西安年轻艺术家做的一个当代艺术展上,那次考察除了郭凤怡,他还在长期关注一位每天在山上雕刻文字的艺术家。只是郭凤怡突然之间在西方火了,这把火一直烧到了风头最劲的当代艺术展——威尼斯双年展。

为什么是郭凤怡?

对于彭德撰写文章的极端措辞,卢杰给出的回答是“能同意里面的一些观点,然后不能同意一些”。“这对我来说是个比较独特的知识系统,不是简单的迷信,而且当它与视觉结合在一起、再复杂地转化到宣纸上面,这就对目前中国当代艺术僵化、系统化的问题有了回应,可以说是一个补药,也是一个毒药,她提出了问题。”

有趣的是,人们在谈论郭凤怡的时候,更多的是从中寻找“中国”、“当代”、“艺术”之类的标签痕迹,而极少关注她受关注和争议背后的学术问题,这也是卢杰一直以来关心的,“最近的讨论有个让我非常失望的地方是,很多人都觉得郭凤怡在代表自己、代表中国,可是她不是在国家馆,她是很独立的呈现,这很遗憾。”

这种热议艺术家的现象实际上带出了一个更大的问题,那就是如何面对和认识当代艺术中我们尚且陌生的领域。

而这与此次长征空间展览的名字“郭凤怡”三个字不谋而合,事件中的每个人都成为了这个展览的一部分,有人对其画作进行是非高低的判断,有人直指画廊与艺术家之间的利益关系,热闹的程度、过程的纷繁不亚于任何展览,如果这是个可预见的事实结果,那么它一定有一位视野开阔、聪明绝顶的策展人。

郭凤怡已经在两年前去世了,她看不到今夏由她惹起的热闹,然而就像十九世纪俄国批判现实主义作家冈察洛夫所说,“科学家不创造任何东西,而是揭示自然界中现成的隐藏着的真实,艺术家创造真实的类似物。”重要的是,这一切已经足够接近真实了,就够了。

Q&A卢杰:“她画易经就像凡·高画向日葵一样简单”

TO:前阵子彭德写的那篇评论郭凤怡的文章,你怎么看?

很正常,能预计得到,也一直在经历,能同意里面的一些观点,然后不能同意一些,最不能同意的就是有一些没有了解研究就做出的不正常的结论,包括一个写作和研究者连一个艺术家的名字都写错,名不正言不顺,一个起码的尊重都没有,可见他对此是有先入为主的判断。

TO:里面有哪些具体问题是你了解到的、不实的?

他文章里对很多东西都太不负责任,这就使一个很有意思的学术话题变得不能打开,提出的时候就是封闭的。具体还有包括他道听途说、自己想象,说郭老师是因为画画、因为被剥削而心肌梗塞去世,这是对老人家和她家人的严重不尊重。老人家其实是有慢性病,受了将近三年的病痛折磨,之前她和艾未未、郑国谷等中国艺术家去参加奥地利一个很重要的展览,那时候好多人就说“郭老师怎么不吃东西”,她是患了食道上的病,没法吃东西。

TO:她的创作方式和一般艺术家很不一样?

对,有的是十几分钟完成,但也有比如她为长征画了一幅画,八年画了20米。事实上创作时间的长短不以她的意志为转移,我们认识上的创作是有构想、有主旨、有结构、有控制的,她是画到哪儿就算,是那个东西在找她的过程,所以才会有画出界了去接纸张的状况,这个不是预设的。比较有趣的是之前她在横滨双年展上画的日本风水,只有中国风水的一半,那不是她带有民族性、国家主义的情绪,而是画到哪儿就到哪儿。

TO:后期为什么会有对西方题材关注的一个转变?

这是一个过程,最早她是对西安地区的一些历史、村庄感兴趣,如果她对毛主席感兴趣她就会去画一个韶山,在非典的时候她就自然地画了非典。随着她被邀请去横滨双年展,也就会对日本樱花之类的题材关注,这是个慢慢接纳的过程。

TO:她是什么时候把自己定位成为一个艺术家来工作的?

她在1989年开始做这个系统,经过两三个阶段转变,直到作品转移到轴上就已经是有意识创作作品的艺术家了,那大概是1991、92年,离我认识她还有八九年的时间。她作品的结构一直在发展,当然里面灵魂是通的,但是外部表现已经可以被外面不懂的人说成是我们让她这么画的了。

编辑:文凌佳