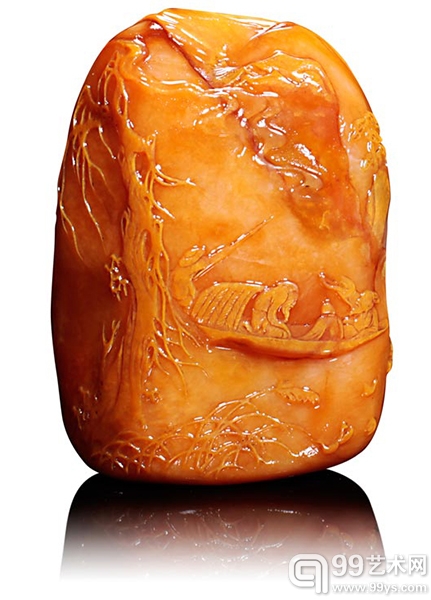

石秀 田黄赤壁游摆件(附证书) 7.63×5.49×4.05cm;重247.22克

田黄的形成

据方宗珪先生所著《寿山石志》考证,田黄形成于数百万年前第三纪末期,寿山石矿的部分矿石受风雨剥蚀,自矿床分离而散落于溪旁基础岩石上,逐步被沙土覆盖,形成冲积性砂矿沉于田地中及河滩下。溪水的日夜浸润,田土的万年蕴藏,逐渐改变了矿石原有的形态、色彩和质地,形成了细洁晶莹、温润可人的独特质感,这便是后人所称的田黄。田黄无根而璞,无脉可寻,挖掘艰难,故极稀有和珍贵,其多呈自然形状,无明显棱角,多有外皮,红筋成格,肌理有萝卜纹,质地脂润,温柔可爱。

田黄的品种

田黄石品种多样,按产地分,有上坂、中坂、下坂和碓下坂。上坂田黄色淡而质灵;中坂(至铁头岭)色浓质嫩,品质最佳;下坂(坑头、贝叠两溪会合处之下游)色如桐油,质地凝腻;碓下坂(靠近碓下)田中偶有田黄,质多硬而粗,色黔暗。田黄石按色泽和质地又分为黄田、红田、白田、黑田等,且黄田中还分“黄金黄”、“桔皮黄”、“枇杷黄”、“桂花黄”、“鸡油黄”、“熟栗黄”、“皂黄”、“桐油黄”、“金包银”、“银包金”、“乌鸦皮”等多种,变幻无穷。不过,无论哪一种颜色都是以黄色为主基调,只是叠加了其它各色之后呈现出不同的光泽而已。

收藏田黄有“门道”

俗语有云,“黄金易得,田黄难求。”自古藏家每得一块田黄都珍若拱璧,爱不释手。在经济腾飞,货币膨胀的当下,田黄更成为人们保值增值的绝佳收藏品。然而,正因为田黄是如此的珍贵,人们在收藏的时候才更应该小心谨慎,尽量选择真品、精品收藏,避免普品和赝品。一般来说,我们可以从“色、质、形、工”四个方面来把握收藏的价值。

“色”即颜色,田黄因色黄而闻名,而黄色在古代是皇家专用色,象征着尊贵与王权。上品田黄要求颜色要黄得浓艳俏丽、娇美醒目、明朗神采,如同金子般的灿烂。如果外面有包裹着的皮质层,如“银包金”、“金包银”、“乌鸦皮”等品种,也应当要求色差大,要黄白分明,黄黑清晰。而某些颜色黯淡、混浊,偏杂色或模糊色的田黄,即便质地不错,块头再大,也称不了上品田黄。

“质”即田黄的质地,上品田黄集凝结、脂润、通透、纯净、细腻为一身,宝光四溢。握于手中,如同婴幼儿的肌肤,温嫩细润无比。平时即使不加养护,也能保持湿润,无干燥之感。同时,上品的田黄,纹理要美,格路要少而浅淡,如生有皮质层,应求薄而质细者为佳。

“形”指形态,一般玉石摆件或印章等皆以高大方正者为优。然田黄“无根而璞”,出土时均为椭圆状,因其太过珍贵,一般人不忍取其方正,只好退而求其次,如果是椭圆形,则应尽量取饱满、浑圆、规矩,长、宽、厚比例协调的为好。而那些矮、小、仄、薄,棱角尖凸,未加取舍,纯为凑重量的则不值得高价入藏或投资。

“工”指雕工,俗话说,玉不琢不成器,田黄亦然。田黄的价值除了其与生俱来的品质影响外,雕刻工艺也是不可或缺的重要因素。倘若质地优良的上品田黄与著名工艺美术大师的神斧良工相结合,则其市场价值能在原有的基础上翻几倍不止。从收藏与投资的角度来说,名家、大师的作品更具有保值增值的效用。

中拍国际秋拍“田黄石专题”

中拍国际2013年秋季即将推出的“万石之王-田黄石专题”组织了众多“色、质、形、工”俱佳的上品田黄摆件,为我们一展田黄高贵温雅的风姿。囿于篇幅所限,以下择选四枚稍做介绍。

石秀《田黄赤壁游摆件》此田黄厚实方正,规矩有度,通体色黄如栗,质地凝腻细润,当为田黄石之上品,且石表又有名家薄意浮雕赤壁泛舟图,实乃可遇而不可求之佳作。

本品作者江秀影,艺名石秀。生于1973年,福建福州市,现为福建省寿山石文化艺术研究会理事,福建工艺美术大师。石秀师从丁梅卿,擅长印钮、浮雕、薄意雕刻,其作品曾连续在三届国家级工艺美术大赛中获得金奖,是一位潜力无限的青年艺术家。此田黄正面施小舟揺曳,草叶蔓蔓,苏子与客相对而席,舟子撑杆于后,人物情态精微传神;远处屋舍掩映、波流湍急、山峦叠峭,意味隽永;背面一老者凭江而钓,其上松柏虬劲,江水涛涛;整体构思巧妙,情境相通,俨然一幅文人山水画;本品集料大、色佳、质嫩、刻工精妙于一体,实为罕见,故在2009年央视《寻宝-走进盐城》大型电视活动中被评为盐城“四大宝物”之一。

编辑:陈荷梅