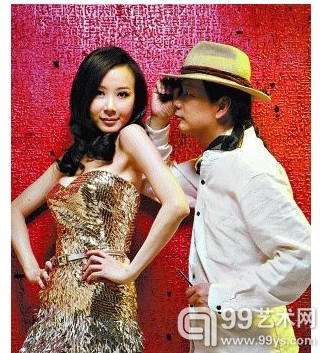

王小松与萧蔷

王小松的名片上,印着43个词组。这里面包括文化大使、艺术家、建筑师、木匠、策展人、奔驰、红酒、德国、日本等等。说不清楚哪个词最能代表他,就如同他的画,看似无序,却有着自己的排列组合。

曾经。他与萧蔷一起登上时尚杂志封面,为宝马汽车拍摄时尚大片,上海苏州河为了他的行为艺术封航半天,在个展结束后的第二天,有个神秘藏家买下他展览的全部作品。

他喜欢穿纯色的衣服,不是黑色就是白色,面料多半是棉麻。他留长发,并且在脑后编着长长的小辫。这算得上拗造型了吧,还不行,他还喜欢戴一顶嬉皮风格的帽子,不是为了装酷,纯粹是因为习惯。

看到这,你会不会和我一样忍不住要问,到底该如何定义王小松。

呼吸,我终于忘记我自己

“他长了又方又大的脑门,从不安静。小嘴巴也一天到晚惊涛骇浪般地喋喋不休。而他的眼睛总是眯眯的,时常闪烁着兴奋的光芒。”这是清华大学美术学院副院长刘巨德记忆中的王小松。王小松上大学的时候,清华大学美术学院还被称作中央美术工艺学院,他学的专业是书籍装帧设计。

有一天,他忽然问自己,在地球的另一端,那些和我一样的年轻人,此时在做什么呢?

起点站是北京,一路往西,火车在莫斯科停下来。再转一辆,出了波兰国境,接下来就到了终点站东柏林。

一直到现在都记得,火车沿着贝加尔湖穿行,窗外是大朵大朵洁白的云彩,轻轻地压在群山之上,背景是蓝得清澈的天空。想起柴可夫斯基的《悲怆》,也只有在这种情景之下,才能写出那样悲壮的调子,才能把对于未来,深不可测的慌张,藏在旋律里。

你看,外面的世界,就这样哗啦一下,硬生生地闯入王小松的生活。干净利落,来不及委婉,火车就到站了。

借宿在朋友家,吃一碗馄饨就满心欢喜,完全听不懂德国人在说什么。很久以后,这些记忆逐渐淡化。留下来的,是一个年轻人,对于艺术的纯粹追求。他说自己当时只是想着,我要画画。为了画画,先得生存。

这个生存和温饱无关,主要是扩大交际面。最直接的办法是,邀请朋友们到家里来吃饭。知道冯远征吧,就是在冯小刚电影《非诚勿扰》里,扮演同性恋的那个家伙,他爱极了王小松做的烤鸭。王小松用这个办法,迅速认识了一群朋友,一年之后,他开始逐渐融入身边看似模糊的圈子。

王小松在柏林艺术大学(UDK),打下了深厚的艺术功底。之后又浪迹了大半个欧洲,在旅行中汲取了丰富的艺术养分。一直到现在,都清楚地记得老师斯篷上课的场景。每天上午10点,学生们围着圆桌依次就座,每人泡一杯咖啡,在弥漫着咖啡香气的教室里,开始上课。每个人都有发言的机会,主要针对上一节课的作业,斯篷会根据每个人的情况,做出自己的点评。一节课往往要上4个小时,下午2点左右,同学们才陆续离开教室。

这里八卦一下,王小松在柏林读书期间,遇到了现在的太太,一个漂亮温婉的日本钢琴家。两个人谈了一场暴风骤雨般的恋爱,然后顺理成章地结婚生子。后来,太太和他一起,从柏林来到杭州,把家安了下来。

杭州,事业的另一个起点

一起在柏林读书的中国同学,陆续都回国了。这个时候,王小松才想,是不是真的该回国了。他打了个比喻,就像是一朵花,它生长在水泥地上,虽然努力地把根扎下了,却一点都不踏实。

回国。2003年,他和太太一起,来到了杭州,在浙江大学做了老师。开始的时候,有点不适应,主要体现在教学上。要知道,王小松的老师斯篷,可是个非常认真的艺术大师。王小松像斯篷那样认真地对待学生,结果同学们不高兴了。你的分数打得最低,你一点情面都不留,嗯,你就是黄世仁的兄弟嘛。

于是,王小松开始自我反省。在和学生的交流中,慢慢地找到了平衡点。后来,学生们开始喜欢上这个个性十足的老师啦。他其实也挺可爱的,还是那样,方方大大的脑门,一根细细的辫子垂在脑后,任何时候都那么精力充沛,偶尔会把课堂搬到自己公司的会议室。每次上课,一人一杯咖啡是老规矩。投影仪亮起,马上进入状态。有时候,王小松会想起自己在柏林上学时的情景。不同的时间,不同的地点,却有着同样年轻的脸庞,和对未来的想象。

问王小松,在老师、艺术家、设计师三个身份中选择,你最希望做什么?他毫不犹豫地回答,艺术家。虽然好多人都嘲笑艺术家,说他们自恋,愤青,自以为是,甚至打着艺术的幌子来标榜自己的纯粹。

可这是别人说的,和自己的梦想有什么关系呢。他在柏林学习艺术,一天天地沉浸下来,才知道学习艺术是多么富有并且艰辛的事情。

如今,他的画被众多藏家疯狂收购。在这些藏家中,包括了沙特公主和马来西亚皇族。他们从王小松的画中,看到了自己。那是王小松对自己每一阶段的诠释,一种私密的情绪,因为真实,轻易打动了旁人。

即便现在一张1米见方大小的画作,可以卖到15万人民币。王小松依然说要创新,要不终有一天会被淘汰。这是在柏林学习时候,最大的收获:有了信仰,就有了一切。

王小松

浙江大学艺术学院设计系主任,教授,研究生导师。

毕业于柏林艺术大学,获得柏林艺术大学造型大师生资格(德国设计学的最高学位)。2003年,定居杭州,就任于浙江大学。同时,他也是德•包豪斯建筑规划设计机构执行董事,2009年在上海多伦多现代美术馆举办个展《空层》。大学教授、设计师、艺术家,他拥有多重身份,并且转换自如。他即将去威尼斯参加国际艺术双年展,即将开始为期两年的个人巡展,第一站是德国的吕贝克博物馆,终点是中国美术馆。

编辑:李洪雷