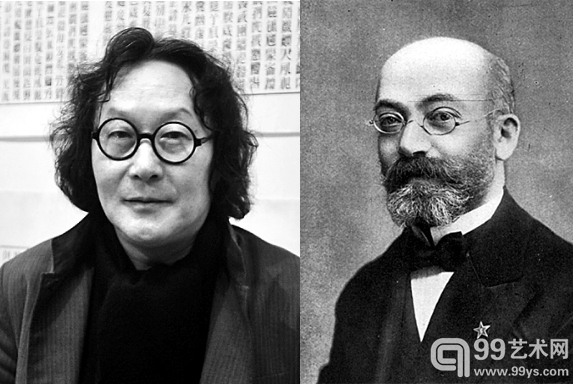

徐冰和路德维克·柴门霍夫

徐冰的装置作品《魔毯》目前在上海外滩美术馆展出。10日,波兰西里西亚大学在读博士宋雅风受邀做客外滩美术馆,通过解析徐冰的作品《魔毯》和柴门霍夫创建“世界语”的初衷,尝试从两种观念价值出发,讨论语言和宗教联合可能产生的文化影响。

有着跨文化、跨语言成长背景的宋雅风1984年生于波兰,母亲是俄罗斯人,求学经历则跨越中国西安、上海与波兰西里西亚。2009年她加入波兰世界艺术研究中心,主要研究兴趣为中国文化尤其是上海文化历史研究以及跨文化互动与交流,并于2012年完成论文《于地方主义和世界大同之间——徐冰与路德维克•柴门霍夫》。

身为东正教徒的宋雅风发现,在不同国度参加同样的教堂礼拜,她需要游走于波兰语、俄语、英语与汉语之间。语言和宗教两个概念联合塑造了不同种族的文化特性,而一个“跨文化”的人则容纳了不同文化的逻辑与特征。

在宋雅风看来,全球化使得“外语”这一概念变得十分暧昧。究竟何种语言应当被称之为外语?“假如你已定居外国,同当地朋友往来,讲他们的语言,并与其文化交织一体,此时这门‘外语’已与你亲密无隙,它的特质与性格已成为你个人的一部分。” 宋雅风认为,柴门霍夫与徐冰的尝试均试图将作为陌生者的“外语”纳入人们可感知、可识别的系统之中,柴门霍夫的世界语以他一整套人类主义思想为基础,徐冰则试图探讨不同文化在以语言和文字的方式交流的错位和误读的问题。随着全球化进程加快,越来越多的人走入两种甚至多种文化的中间地带,文化间的冲突变得尖锐。

“尽管有人认为柴门霍夫和徐冰差异太大,并非一路人,但他们都尝试打通语言和宗教的地域性限制。”宋雅风认为,柴门霍夫的世界语像是一个“语言的乌托邦”,而徐冰的作品更多的是改变人们的观念,在既有知识遇到挑战时,找回思维认知的原点。

“徐冰《魔毯》将宗教交织于不同文化中”

徐冰的装置作品《魔毯》日前在上海外滩美术馆展出,艺术家通过编织图像与语词,试图模糊中西文字书写之间的界限,使不同的宗教文本交织共融。作品创作于2006年,在以“信仰”为主题的新加坡双年展中,徐冰的“新英文书法”以巨大的“魔毯”形式进入人们的视线——他为新加坡最大的佛教寺院Kwan-Im寺院做了一个祈祷者的羊毛地毯。

“魔毯”长宽将近8米,徐冰将四段不同的宗教信仰文本内置其中,包括禅宗、诺斯替教(这一宗教融合了多种信仰的神智学和哲学,被视为读解早期基督教的译码)、犹太教法典《塔木德》的章节以及马克思“雇佣劳动与资本”理论的一个段落,四种文本形成一块魔方般的文字方阵。徐冰的这一想法受到前秦才女苏蕙《璇玑图》的启发,《璇玑图》是一块8寸见方的文字织锦,字字相扣,句句回文,竟可以读出两百余首诗句来。

这张巨大的“魔毯”,你可以从左到右,从上而下,从外到里,正读、反读、回旋读、间隔读;随颜色的引导,可以读出不同宗教典籍的段落,片语或诗句。宋雅风说,徐冰的“魔毯”更像是一个谜题,她曾在网络上搜索到并破解了其中部分句子和零散的段落,但除了艺术家本人,迄今似乎没有人能找出这块文字方阵中的全部文本。在宋雅风看来,“破解”魔毯的文本并不是必要的,艺术家的创作理念和过程反而蕴含着更为深刻的内涵。

《魔毯》是徐冰少见的“新英文书法”与装置形式两种艺术特色的结合。其中的宗教文本均为英文翻译,文字使用徐冰创造的“新英文方块字”,即将英文字母与中文笔画相结合。从字形上看,“新英文方块字”的书写方式、结构组成与汉字有着类似性,但却是不可能读通的“汉字”,相反,用英文的拼读法却可以读懂。

“新英文书法”的创作想法始于徐冰的美国生活经历,移居国外后,语言沟通成为生活中最直接的问题。徐冰发现,在陌生的语言环境中,成熟的思维能力与“幼儿”的表达能力形成一种矛盾。“新英文书法”嫁接了不同特性的两种语言,而“魔毯”则更进一步,将宗教交织于不同文化巨大的网络之中。曾有人认为,徐冰又发明了一种“世界语”。

宋雅风说,阅读徐冰的作品对中文读者和英文读者都有巨大的冲击,纵横迷乱的阅读顺序与非“中”、非“英”的文字将人们的视觉拽出了中国书法或者西方书法的符号框架,“徐冰打开了我们的视野,扩展了我们的思维,当既有的知识遇到挑战。我们必须找到一个新的概念的支撑点,找回思维认知的原点。”她强调,“我们需要从多个角度重新反思人类与语言和宗教的关系,骑坐‘魔毯’面对崭新的世界,改变观念是当务之急。”正如徐冰所说,“我不是来教你们写字的,而是让你们重新反省已有的知识。”

“柴门霍夫的世界语忽略了真正的本地文化”

“世界语”的创始人柴门霍夫出生于波兰东部城市比亚利斯托克(Bialystok)的一个犹太人家庭。在童年时代,柴门霍夫已学会了波兰语、俄语、德语;中学之后,他又掌握了拉丁语、希腊语、法语、英语、乌克兰语。从16岁起就开始致力于国际语的研究,柴门霍夫仔细分析各种语言的特点,探索它们之间的共同规律,经过两年多的刻苦钻研,世界语的初步方案终于确立,这时他才19岁。

在致波洛夫克(Nikolai Borovko)的那封著名的信中,柴门霍夫表达了语言隔阂会给人类带来灾难这一观点:“在比亚利斯托克,居住着俄罗斯人、波兰人、日耳曼人和犹太人,他们讲着各自的语言,相互关系不友好……语言的分歧是人类大家庭破裂、分化成敌对阵营的唯一原因,或至少是主要原因。”柴门霍夫立志要创造一种平等中立的语言,以增进各民族的互相了解和友谊,进而消除他们彼此之间的隔膜和仇恨,实现天下大同,人类一家。

宋雅风说:“同徐冰将两种语言、文化交融的尝试相比,柴门霍夫则是要创造一种全新语言。柴门霍夫认为这门‘国际普通话’是‘中立的语言’,它遵循‘中立的宗教原则’,这表明,他认为世界语不只是一种技术性的语言工具,它更大的意义在于引导人类的理解、自由与和平。”

世界语诞生已有126年,初创时期被社会斥责为“狂妄”,后来成为使用最广泛的人工语言。尽管如此,柴门霍夫的希冀并未成真,二战结束后,世界语仅经历了短暂的繁荣,最终没能避免无人问津的命运。宋雅风认为,年轻的世界语拥护者们已经不再幻想,他们除了使用世界语外,也使用英语和其他语言。相反,英语则更像一门真正的“世界语”,在国际政治、经济和文化交往中,没有一种语言具有英语那样的广泛性;而英语的流行,一定程度上又对许多濒危语言遗产造成了巨大打击。

在宋雅风对柴门霍夫进行深入的研究后发现,柴门霍夫是一个“理想主义者”,他在战乱频发、不同种族、国家相互残杀的一战时期提出世界语和人道主义理念自有其历史意义,但事实上,试图创造一种新的语言,其实是在创造一种新的文化。柴门霍夫宣称世界语是一种“中立的语言”,但在宋雅风看来,“这种‘中立的语言’隐藏了我们的根,文化的根,它不属于任何人、任何文化的语言,它是不成功的。”

同柴门霍夫的理念相比,宋雅风更欣赏徐冰,“徐冰让我们转变思想,不同文化背景的人可以从不同的角度欣赏徐冰的作品。”而柴门霍夫的世界语更像是一个“语言的乌托邦”。语言本身即可能是一种暴力,它常与权力媾和。战争期间,侵略国政权占领一个国家时常常会剥夺战败国本国的语言,将侵略国的语言强加于人,通过切断文化的根脉“语言”而实现真正的统治——历史上这类例子比比皆是。法国19世纪现实主义小说家阿尔封斯•都德在他著名的短篇小说《最后一课》中即点到这一命题,法国阿尔萨斯地区被德国普鲁士军队占领以后,侵略者强迫当地学校改教德语,教师韩麦尔先生的“当一个民族沦为奴隶时,只要它好好地保存着自己的语言,就好像掌握了打开监狱的钥匙”这句话背后则暗示了不同语言背后均有其内在的文化根基作为支持。

世界语生于战乱,是一种政治语境下的创造,对于国际政治事务来说,世界语或可成为一种便利的交流工具。但宋雅风认为,柴门霍夫过于强调“共同”,“创造一种‘共同’的语言,试图让它实现所有沟通,这件事本身就有虚假的地方——因为你企图让事情变得过于简单。”

“你真的愿意为了世界语而舍弃其他语言吗?”宋雅风认为答案非常明显,即便在国际交流语境中,“世界语”也很难行得通,“我们选择一门语言,是出于我们的喜好和对它所属文化的热爱,为了和那个地方发生关系,我想我会选择学习他们的语言。世界语忽略了真正的本地文化,当你在说一门不属于你和任何文化背景的语言时,你已经失去了自我。”

编辑:admin