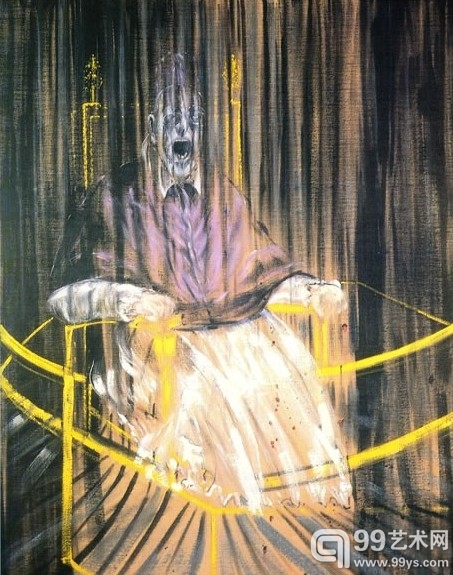

弗朗西斯·培根《仿委拉斯贵兹的教皇英诺森十世肖像》

培根的画以人体为主要表现对象,却又将之扭曲变形,并重新放置到一个具有某种绝望情绪与虚幻意识的空间之中,带来强烈的视觉效果与感觉的刺激。就很多观众而言,培根的作品带来了解读的困难,同时也产生了一些艺术表现方面的问题,1981年,法国著名哲学家吉尔·德勒兹出版了他的《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》一书,在试图解读其作品形式表现的基础上,讨论了培根艺术表达方式的特点,提出了不少有启发意义的观点。本文试图从德勒兹对培根的分析和讨论入手,对其观点进行解读和评价,由此入手来重新思考和讨论培根艺术的含义及其在现代主义之后艺术发展逻辑中的意义。

德勒兹在讨论培根的著作中,关注的核心问题是:在培根的艺术中,感觉是如何呈现为形式的?德勒兹认为,培根的艺术探索了现代主义绘画的第三条道路,既不同于抽象的道路,也不同于具象化的道路,而是一条“形象化”的道路,这条道路拯救了形象在20世纪的命运。德勒兹通过分析和比较,主要是把培根与塞尚进行比较,认为培根的方法,是通过对“纯形象”的追求,以及对“图形表”的把握和运用,最终达到同一种全新的视觉:触觉般的视觉,由此形成他的“形象化”绘画的道路。

德勒兹认为,画家在进行绘画之间,首先在画布上就“存在着形象化的数据”,他说:“形象化是肯定存在的,这是一个事实,它甚至是绘画的先决条件。” 而艺术家所做的就是要不断地修改这个“形象化的数据”,改变其中的“俗套图像”,创造属于自己的形象。实际上,德勒兹说的问题就是现代主义艺术发展的一个基本的出发点,即改变艺术史上所谓的“经典”的图像或再现的套路,探寻新的形式,构建自己的形象。德勒兹指出,培根对于形象化的探寻主要运用了感觉的或者也可以说是随机的描绘手法,由此,“一个视觉可能性的整体(第一层的形象化)被手的自由线条重新组织了、变形了;这些手的自由线条在被重新注入整体中后,将产生出视觉的不可能的形象(第二种形象化)。”所谓的“视觉的不可能的形象”也就是最后所创造出的形象,它与最初的形象化已经不再相似。德勒兹认为,在这一创作过程中,画家对于“图形表”的控制和把握是至关重要的,所谓“图形表”,据德勒兹说就是“线条、区域、无意义、非再现性的线条和色点的可操作性整体。——图形表的操作,它的功能,就是‘暗示’。或者,用更为严谨的说法:引入‘事实上的可能性’”。这里,德勒兹采用的是一套哲学化的用语,简单地说,所谓的图形表其实就是一套表现的手法,类似于形式的风格,能够引发某种意象的联想。培根把“图形表”进行限定和处理的最重要的方法就是感觉化的描绘,用德勒兹的说法就是在描绘的过程中将手和眼调整到一种互不从属且相对独立的“触觉的视觉”状态下,由此,才能创作出一个新的形象。

总体而言,德勒兹对于培根的分析是十分细致的,他以严密的逻辑分析了培根在形象创作过程中的不少细节问题,涉及到了很多现代艺术创作过程中的重要问题,然而,就培根自己而言,却并不全然认可他的分析。可能这种不认可的原因就在于,德勒兹的分析始终是哲学化的,而不是全然面对艺术,或者说画作本身。事实上,就德勒兹的分析而言,他至少存在两个方面的局限:一方面,他仍然是在具象与抽象的二元模式中讨论问题,尽管他也提出了“第三条道路”,但这个第三条道路却是概念性抽象的,甚至从某种程度上可以说仍然是在抽象与具象的二元模式中的某个平衡点,如果从艺术史的角度来说,他也还是从现代主义艺术的逻辑出发,在架上绘画的范围内讨论问题;而另一方面,就在于他的讨论始终停留在形象的层面,或者按照他自己的说法是“图形表”的层面上,感觉呈现为形式的过程固然很重要,但感觉并不会停留在形式本身,它不是一种抽象的存在,而是带有具体的内涵,是艺术家试图通过形式向观众呈现的。德勒兹在讨论的过程中,侧重于感觉的形象化过程的分析,而对于感觉的内涵及其表达则涉及较少,培根曾说:“你不仅是在创作图像的外表,你也在重新创造所有的感情领域。对这些感情,你有你自己的理解。”可见,其实培根对于其作品中自我感情的传达是相当有意识的,或许这也正是他不完全认可德勒兹分析的原因之所在。

培根的作品不仅仅是感觉的呈现,更是欲望的表达,他的作品之所以在感觉的呈现这一方面被认为是独特而重要的,并不仅仅是因为从感觉到形式的转化本身,而更在于其所呈现出的那种感觉不是一种“俗套的”感觉,而是一种打破了“语汇表”的另类而刺激的感觉,它暴力、压抑、扭曲、是欲望的爆发,也是迷狂的疯癫,这种感觉的表达在培根之前的艺术家那里是不常见的,至少在现代主义的艺术史逻辑中罕有与之类似的作品。对于自己的作品,培根曾说:“我认为人们无法解释它……如果你能够解释你的绘画,那你就是在解释你的本能。”的确,培根的作品都带有他自己强烈的感情意识,只不过别人仅仅通过形式是难以识别的,因为他通过一种本能的方式将这种感情意识形式化了,所以,就作品本身来说,它成为了一种本能的表达,这种表达既是形式的本能——如德勒兹所说的“触觉的视觉”状态,也是感情的本能。

其实培根的作品大多都有相对明确的指向性,比如:早期的《绘画》(1946年)中对张伯伦形象的影射似乎显示出他试图表现“残酷现实”的政治意识;《仿委拉斯贵兹的教皇英诺森十世肖像》(1953年)似乎是他作为一个狂热的无神论者的情感发泄;最有代表性的还是他表达爱情与欲望的作品,如:《乔治·戴尔的头像研究》(1967年)、《黑色三联画》(1973年)、《1976年的三联画》(1976年)等等,这些作品都是直接与他的同性恋爱人乔治·戴尔相关的,而在这些作品中所承载的感情又是多层次的,既包括两人之间的情感纠葛、爱欲、怀念、悲伤与自责(1971年戴尔去世,此后培根创作了很多与之相关的作品)等等,同时又涉及到同性恋者在这个社会上所面对的压力、边缘化的生存状态、精神的虐杀、恐惧与煎熬的感觉。培根的同性恋情结及其在作品中所表达的同性恋的意识,都是其艺术极为独特的方面,尽管他并不过分明确地突出这一点,比如:像《床上的人体三联画》(1972年)这样的作品,在画面中把两人相抱的动作变得模糊,使之看上去既像是一对摔跤的人,也像是一对拥抱的恋人。无论如何,培根艺术中这种从身体感觉出发的另类的感情与本能的表达是现代主义的艺术逻辑中所没有的,相反,却是后现代主义艺术中一个比较典型的方面,这种转向不仅仅是艺术本身的转向,同时也是哲学与文化思潮的转向,这些更为宏大领域的变化构成了艺术表达转向的一个大环境。

当代文化思潮在20世纪60年代以后发生了极为重要的转变,这就是伴随着文化战争、民权运动、女性主义等一系列文化运动和社会变革,性别、身份、种族、性取向、社会权力等问题逐渐成为了文化领域中关注的热点问题,而艺术也已经从关注艺术本身的现代主义逻辑转向了对于现实世界和自我本能及欲望的关照,以性别、性取向等问题作为主题的艺术已经逐渐成为了当代艺术发展新的趋势。就哲学领域来说,身体转向是当代哲学思潮中一个极为重要的变化,从尼采开始将身体作为哲学的中心,此后对身体、本能、欲望这些方面展开的思考构成了当代哲学思想中一个非常重要的方面,身体“既是哲学领域中的研究中心,也是真理领域中对世界作出估价的解释学中心。”德勒兹的很多哲学思想就是从这条线索中发展而来的,比如他著名的“无器官身体”,强调的就是一种非中心的、非习惯化和体制化的身体,换句话说,也就是本能的和欲望的身体,而培根的艺术恰好也正是从这个角度出发的。德勒兹曾说:“是绘画,以它的线条-色彩体系,以及它多功能的器官——眼睛——而发现了身体的物质现实性。”或许,也正是出于这一点,德勒兹选择了培根的艺术进行分析和阐释,从某种程度上来说,培根的作品构成了德勒兹某些哲学思想的一种形象化的表达,成为了“无器官身体”的一个表征。

简言之,德勒兹对于培根艺术的讨论并不仅仅针对的是培根,同时也是他自己哲学思想的表达,在宣称培根实现了现代主义绘画发展的“第三条道路”的同时,德勒兹也表明了他自己的哲学思想在当代哲学中走出了“第三条道路”:它介于现象学与精神分析之间,在理性与感性之间,在解构与建构之间所做出的杰出的思想贡献。所以,从德勒兹的视角来看培根的艺术,我们所看到的既是艺术化的哲学,也是哲学化的艺术,它们共同构成了一种思维和表达方式的文化转型。

编辑:文凌佳