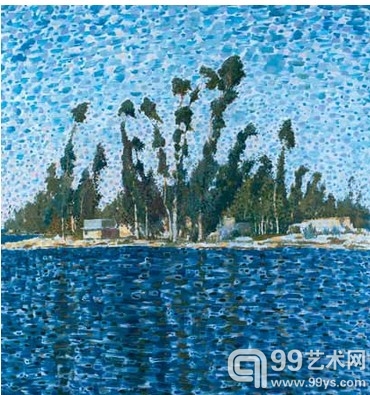

《昆明组画·滇池边的桉树》 布面油画 180×150cm 2012年

记者:可以列举几位吗?

毛:比如徐悲鸿、刘海粟、林风眠、赵无极、朱德群、吴冠中等等,他们各自把中西调和这个课题放进自己的时代,都作出了杰出的贡献。

记者:您觉得上世纪80年代,90年代,以及2000年以后这三个阶段的中国当代艺术有什么不同的地方?

毛:如果按照这个时间来划分的话,从我个人的体验来讲,我认为80年代更有激情和梦想,同时更有反抗精神,因为那一代的年轻人需要确立自我,找到人性的价值。相对于之前文革那种“红色宗教”来说,这是一个有开拓性的时代,是一种觉醒,是人性的复苏,甚至有一点类似文艺复兴。90年代,随着中国与国际更多的接轨,中国的当代艺术才真正有了和国际比较实质性的对话。而2000年之后,最明显的变化是市场。特别04年以后市场的大起大落令人兴奋也令人多少有些恐慌。我们这一代艺术家都经历过这些阶段,我觉得非常有意思。

记者:您的很多作品都具有很强烈的象征性,那您是怎么理解象征性的?

毛:艺术家在创作过程中,会注入一些不便明说但要去表达的东西。说大白话就很没味道,就象《诗经》里边的比、兴,你去隐喻它、象征它,从侧面来说,才能调动观者内心的活动,这是艺术的一种妙处。艺术展现的不是非红即黑,它有很多复杂的层次,象征也只是其中的一个办法。

记者:能说说《剪刀》系列是怎样产生的吗?

毛:1993年左右我身体不是很好,经常吃药,桌上堆了很多药片、药罐,就和剪刀、钥匙这些东西放在一起,开始也是以一种写生状态在画它们。另外在剪刀之前的《家长系列》,也是关系到中国权力社会的问题,创作过程也促使我去了解我们社会的体制。而剪刀比较有视觉冲击力,很容易进行平面化的处理,画的时候特别过瘾,后来它就在我的画里边越来越大,把其他静物都“剪”掉了,基本上1994年到1997年,画面上就只出现单独的剪刀了。

记者:您最近的创作又回到了色彩和光影,去掉了以前的苦涩,能够谈谈这个转变吗?

毛:其实从2008年我对马蒂斯看法有了改变就重新回到了笔触和色彩。现在我经常用丙烯这个材料,把画框平放在地上创作,我认为丙烯和油画、水彩、中国传统泼墨都有相似的地方,可能有意无意之间是要寻找和传统的一个连接点吧,同时在这个材料里还有一种自由。这次展览里边的亵渎这个词,就是指的一种自由的绘画状态。

记者:现在很多画家,开始回到绘画本身,比如张恩利,王兴伟,还有英国的大卫•霍克尼,他以前也是很前卫的,现在又重拾写生,您怎么看待这个问题?

毛:我非常高兴看到这个现象,我认为这是一个复苏。因为我觉得作为一个画家,如果把写生丢掉是一种自杀行为。你研究一下就会发现,西方绘画史上的大师,都是写生画家,梵高、莫奈,整个印象主义的基础就是写生。毕加索也是写生,只是他在写生过程中去变化、去破坏和建构,但他也要面对一个对象。当代一些的,比如培根、弗洛伊德也是写生画家,贾科梅蒂的雕塑也是有对象的。

记者:那如果是一位抽象画家呢?

毛:我们去观察、了解世界,直接用笔去触摸,和自然对话。如果丢掉这个过程,抽象画家也是当不好的。2007年我在哥本哈根看了蒙德里安的回顾展,我发现他后期的那些横线竖线,其实已经是他早期的静物写生和风景写生里边就隐含的元素。因为欧洲文化对抽象的呼唤,才形成了后来的作品。其实研究一下抽象表现主义的画家,很多是在现场作画,是有大自然的色彩刺激的。也许我们丢掉了一个东西,就是对大自然的尊重和研究。

记者:您怎么看待中国最早一批留洋归国的油画家们?您又是怎么看待刘海粟、林风眠的表现主义传统?

毛:我非常敬佩这些前辈,他们都是先驱者,他们的文化意义、社会价值是后人难以超越的。他们敢于直接去西方向西方文化学习是很有勇气的,同时自己身上也继承了中国传统文化的精髓。他们是艺术家里边真正的知识分子,绘画的方式也非常纯粹。

记者:您如何看待中国的传统绘画和当代的关系?

毛:首先我是希望传统绘画的精神和经验注入到当代来,我们丧失了很多东西,比如对自然的热爱和谦逊。我们古人没有照相机,就用自己的双眼双手和心灵与自然进行交流,获得创造的动力,这些传统需要吸收过来。我认为艺术不会走上一条不归路,它总要不断的回到传统,添加进一些新的东西。

毛旭辉,1956年生于重庆市,同年既随父母移居昆明。1982年毕业于云南艺术学院美术系油画专业。现任教于云南大学艺术学院,为云南油画艺术委员会主任,云南油画学会副主席。他是八十年代“新具象”运动的主要代表和“西南艺术群体”的发起人之一。1985年6月 在上海市静安区文化馆与同仁创办首届《新具像画展》,被批评家列入中国大陆85新潮的重要组成部分。

【编辑:谈玉梅】

编辑:admin