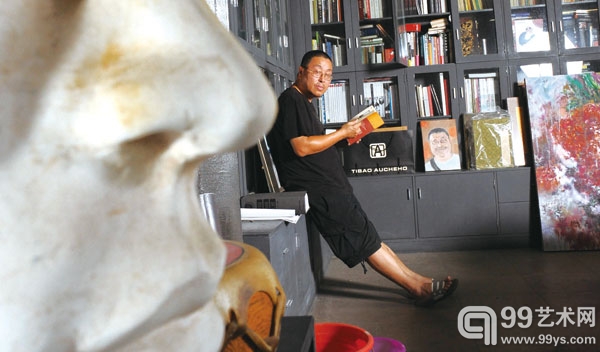

都说杨小彦是一个跨界的人。果然,最近他在东莞岭南美术馆做他的第二个正式展览。如果算上一个不太正式的展览,这是他以“老彦”为笔名的第三个展览了。前一个展览“素山”在莞城美术馆,是油画,除了几张画大理的作品外,全都是他旅居温哥华时所面对的落玑山脉的大山,那是一种厚重,加上长年积雪所形成的独有节奏,是南方的人所少见的一种景色。关键是其中的风格,用笔触和色层作为手段,弥漫着一种东方的意韵,近乎纯色的处理,总让观者联想到中国的视觉传统,但又分明是地道的油画。人们在展览中才想起来,这个“老彦”的本科是油画,科班出生,只是多年艺术理论的名声掩盖了他的画名而已。这一次的展览却是水墨,而且是人物,叫“画大家”,全是“老彦”平时对众多朋友的现场写生,独到的造型足以显示其造型上的功力。至于“老彦”第一个不太正式的展览,是在一家会所,展出的是墨戏“猫”,大多用积墨完成,逸笔草草,兴之所至,情有所感。用他的好朋友冯原教授的评价,“老彦”笔下的“猫”,全都应该进“少管所”,因为那是一群胡乱野合的自由动物!其实,明眼人看到“老彦”的“猫”,就知道他所描绘的,是一种对外界无故侵入的敌视,他的“猫”全都瞪着双眼,逼视着他的对手。

但是,杨小彦是在中山大学传播与设计学院教书,方向是“视觉传播学”,近十年以研究传播学和视觉理论为主业,作画只是他的业余爱好而已。同时,他还受聘于他的母校广州美术学院,在人文学院带研究生,培养方向是艺术批评与艺术管理。他所持有的基本观点是:知识形态受制于传播技术的发展,视觉是知识形态的一种存在方式。他强调,今天既是一个传播的时代,又是一个视觉的时代,因为数字技术正在大规模地改变我们,所以,信息视觉化已经成为今天的一个文化主流。

“是画画救了我”

杨小彦的父母都是老报人。父亲杨家文与“胡风集团”的四员大将之一绿原曾交往过密,1954年,“胡风集团”案发,杨家文受到牵连,从广州到武汉接受“审查”。当时杨家文写诗以记其事:“一别经旬路几千,几回转侧不成眠。恶梦纠缠如恶鬼,度日艰难似度年。杯酒岂堪抒积郁,片言未肯瞎胡编。中宵默默灯前座,遥想南州月正圆。”经此一事后,杨家文更加小心,沉默寡言。1957年《羊城晚报》创办,杨家文从《南方日报》调来主编“花地”版,曾与沈从文、郭沫若等名家通过信。那一年,杨小彦在广州出生。

1966年7月的一天傍晚,杨小彦放学回家,还没进门就被姐姐抱住。姐姐是专门留在家门前把她的三个弟弟截住的,其时家里正被“抄家”。几个孩子漫无目的地在广州街上乱逛,很晚才回去。回家后,但见眼前一片空白,家具全无。那晚一家人全部睡在地上。随后,杨小彦突然病了,高烧了几天,把一只眼睛差点烧坏了。

在“文革”中,杨家文常常沉默,却偶尔写旧体诗,曾有多首“无题”。有一天,杨家文拿了一张白纸,在纸上写了一首苏轼的词:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”让杨小彦背熟。杨小彦一下子被“大江东去”四个字骇住了,从此迷上旧体诗词,断断续续地背了一些。

读小学前,杨小彦的母亲胡佩贤常带他到《南方日报》上班,把他放到报社阅览室。没想到他从此喜欢待在阅览室看书,看得很杂,历史为主,常常整天就待在那里,不让母亲烦心。不过,到初中时,杨小彦却经常逃学,有一次竟然逃学一个多月。还好,他逃学在外,只是为了看连环画,一家接一家地看,百看不厌。杨小彦到15岁才开始发奋,高二还当了班长。1973年他高中毕业,本来要留在广州,学校让他到一所英语专利学校学英语,之后回校当老师。不过,那个时候城里一家只留一人,杨小彦的二哥已经在城里当了工人,他只能下乡。

农村的生活相当单调,不过这却促使杨小彦迷上绘画,幸好他下乡前就正式拜师学画,还在当年的广州青年文化宫的绘画班进修,有基础。也正是下乡,杨小彦才体会到绘画的重要性。他常说:“是画画救了我。”画画使单调的农村变得美丽,画画还可以减少下地劳动。更重要的是,画画是一种宣传,结果杨小彦在农场不久就上调到场部“运动办”,其实是出墙报和画宣传画。这样一来,画画自然就成为主业。所以,每一放假,他就抱着画作回广州找知名的画家提意见。其实,杨小彦还有另外一个爱好,就是写作。青年的杨小彦甚至梦想要当作家,而不是画家。

1978年恢复高考,在激烈的竞争中,杨小彦幸运地从几万考生中脱颖而出,成为少数的幸运儿,考上了广州美术学院油画系。那个时候,美术学院是“油老大”,考生以考上油画系为荣。大学生活丰富多彩,还在于他同时对写作的迷恋。1981年,杨小彦完成了他的第一篇小说《孤岛》,一篇典型的青春呓语,发在刚创刊不久的《南风窗》上。让他想不到的是,小说马上引起了争议,赞扬和批评同时出现,甚至还上了《文艺报》,让他获得某种名声的同时,也尝到了社会批判的压力。

毕业后,杨小彦到了花城出版社工作。由于他的领导李士非—当年花城出版社的总编,是《孤岛》的发现者并促成了这篇处女作的发表,所以破天荒地安排在《花城》负责编辑散文和诗歌。当然,他自己也偶有实践,只是,渐渐地,文学的热情消退,艺术的兴趣上升,在当了一年多的文学编辑后,他主动申请去当美术编辑。

1984年,杨小彦考上广州美术学院研究生,成为迟轲教授第一代研究生,学习西方美术史与艺术理论。研究生毕业后,杨小彦主动要求到岭南美术出版社,一待就是11年,从编辑当到常务副社长。1998年,杨小彦选择离开出版社。当时,他有一种对现实悲观乃至绝望的情绪,所以决定移民加拿大。其间,杨小彦攻读了华南理工大学建筑学院吴庆洲教授的博士,研究中国古代城市变迁,并于2004年拿到了博士学位。

任教新闻系是命运的安排

2004年,因为一个机缘,杨小彦受聘为中山大学传播与设计学院新闻系的系主任。学院学术委员会在审核杨小彦时认为:他有14年出版社的工作经验,父母亲是老报人,对广州报纸很熟,虽然是学艺术和建筑出身,但肯定能担当起新闻系的工作。杨小彦说:“我父母在报社耕耘了一辈子,现在却成了我的重要资源,看来,这是一种命运的安排。”到中大工作后,杨小彦去看望已经处于人生最后阶段的父亲杨家文,杨家文听说他去做新闻教学工作,显得颇兴奋,用微弱的声音回忆起当年南方日报和羊城晚报的夜餐,嘱咐好好去干,不要辜负人们的信任。不久,也就在2004年9月中,杨家文去世了。他留下来的遗产,现在要由儿子去继承发扬光大。

杨小彦跑遍了广州各大媒体,聘请了一批中年的媒体工作者来中大新闻系上课。他聘请的对象甚至扩展到新华社国际分社,把那些资深的老编辑和记者聘请过来,担任国际新闻的课程。杨小彦所聘业界人数之多,可能是中国高校同类教学所少有的,这一点受到著名媒体人、现任暨南大学新闻学院院长范以锦的高度重视,亲自约杨小彦交谈,共同寻找新闻教学改革的新路子。

平时杨小彦仍然在艺术批评和策展方面努力,他的工作同样获得艺术界的高度认可,尤其是他在中国美术馆为老一辈艺术家王肇民、徐坚白和杨之光所策划的展览,以及在中央美术学院美术馆所策划的老画家李宗津的展览,在艺术界获得广泛的好评。同样,在推动年轻艺术家方面杨小彦也不遗余力。他参与策划的中国美术馆的陈曦的展览就是其中一个例子。正是因为这些有目共睹的成就,广州美术学院特别聘请他担任客座教授,并带艺术批评方向的研究生。

编辑:文凌佳