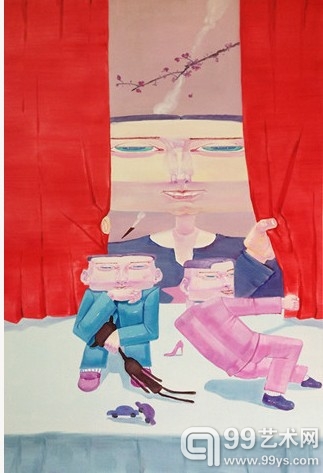

黄柱《幕后系列-2》布面油画 150㎝×100㎝ 2012年

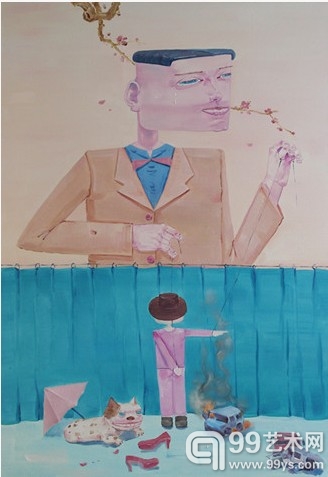

黄柱《提线木偶系列-2》布面油画150㎝×100㎝ 2012年

从另一方面来说,架上绘画确实在中国从来都是一个“问题”,一直没有停息过。其实,西方早在摄影术发明之际,就曾对“架上绘画”的存在与未来表示过忧虑。事实上,当我们一提架上绘画,就很容易把它联系古典主义甚至写实主义绘画。其实,我们现生活的时代与古代相比,面临的问题与选择是不一样的。这也就是为什么当代艺术所关注的内容不是艺术与媒介材料,而是艺术与人本身的关系问题。严格说,当代艺术创作的素材可以是装置、行为、多媒体等架下艺术,同时也可以是油画等架上艺术,只要表达方式一致性,各种媒介尽管运用,让材料、方式服从创作者的表达意图就行。

及至今天,特别是盛行以当代艺术为创作方式的今天,架上艺术面临的困惑的确不少,诸如架上绘画艺术的当代性存不存在?从事架上绘画的当代艺术家如何表达当代性?亦或是架上绘画艺术的价值取决于哪一点或哪一方面?等等一系列我们今天架上艺术家必须面对回答的严肃问题。为此,当代批评家鲁虹在《价值转换与图像革命:关于中国油画的再思考》一文提及道:“在当代艺术语境中,架上绘画面临着双重压力:一方面,在艺术的内部承受着来自装置艺术、行为艺术、新媒体艺术的压力;另一方面,又在艺术的外部承受大众文化的猛烈冲击。”令人欣喜的是,架上绘画在面临双重压力之下,仍旧有不少架上艺术家致力于架上绘画艺术创作,这批架上艺术家创作的作品既不同于古典主义风格,也不畏惧以装置、行为、新媒体等为创作元素的当代艺术作品。我以为,青年艺术家黄柱的架上绘画艺术创作正体现出这一倾向。

黄柱虽然身处时下当代艺术热潮之中,从大学时期就已经找到自己的创作方向,对架上绘画的虔诚与痴迷,选择坚守这门古老的油画艺术对当代社会进行个我表达。初看黄柱的作品,就觉得有一种异于其他架上绘画作品的特别之处,虽然画面以一种平面性的方式进行呈现,但作品中的绘画性却耐人寻味,观者会为画中既真实又虚幻的主体以及整个画面营造出来的迷离气质所深深动容。作为80后青年艺术家,黄柱的关注点似乎与同龄人不太一样。虽然同样是青春题材,却不同于“卡通一代”和“艳俗艺术”的大众趣味和美学颠覆。通过近年来创作大量的作品来看,黄柱对架上绘画的体悟以及使用油画语言的方式越来越精准,特别是2012年创作的大量系列作品可以看出,艺术家的内心诉说始终连接两端即个人与社会的关系。我们可以把目光集中在2012年创作的《幕后系列》和《提线偶系列》油画作品。

从目前知道的全部作品来看,黄柱的绘画风格很难称之古典意义上的写实,既有写实的成份,但更多的是一种虚幻而又给人真实的画面感受。虽然画中的主体,无论是男人,抑或是女人,都有着同样一张“国字”脸型,头大颈细身小,大多数人物形象塑造有如古埃及雕刻追求正面律法则一样。作为画面中的主体人物的形体轮廓刻画清晰,即使衬托人物主体的背景物颜色各异,始终能够控制在有主有次之间,既不因为正面形象的突出,也不会为背景物的细致刻画而担忧。比如我们具体可以从 《幕后系列》作品来看,这也是目前代表艺术家最新的风格作品。从这个系列作品来看,画面上一个个人物神情呆滞,虽活跃光鲜,却掩饰不住内心的无助感。明代唐寅曾说:“人生如梦幻如泡影如露电。”人生如戏,戏如人生。有很多时候,我们人只在乎台前,而不留意幕后。艺术家通过“幕后”这一场景,直面真实,从中找到人性应当有的光亮点。当今社会不少人始终被浮躁所左右,没有自我独立判断,没有坚守的勇气,假装在娱乐。我们每个人或是被迫或是主动适应抑或是选择坚守,都不可避免地与这个社会与这个周遭环境打交道,就连艺术家自己也说道:“能平静看书,专研画画,是幸福的事。”作为身在其中的黄柱始终明白坚守艺术信念乃至说人生信念的重要性。

我们稍微留意一下,就会发现黄柱的架上油画创作,多采用一种薄画法。之所以,艺术家乐于采用它,并不是因为出于节约颜料的考虑,而是通过薄画法,有意追求画面的平面性,同时,这一点也就与古典架上油画强调纵深感拉开了距离。其实,平面性在当代艺术创作中已经是一种趋势,并不是黄柱的首创。另外,架上油画的绘画性在黄柱的作品中也是一个明显的特点。虽然绘画性在每个架上艺术家的作品里或多或少的存在,但在艺术家黄柱这里却不仅仅是量的存在。譬如《小八的大一之自然》这件作品,画中每一个物体包括正面律很明显的主体人物也不是平涂塑造,笔与笔之间的衔接痕迹比较容易看得出,画家在单色的衣服处理上也没有直接平涂完事,至于画面中的衬托物的描绘则更加明显。从而,艺术家在追求平面性的同时,也兼顾到架上油画的绘画性,避免走向波普图式化。时下,能够同时处理好这二者之间的度的艺术家并不多见。现在,作为青年艺术家的黄柱算一个。

艺术家黄柱曾说:“80后的画太少声音,少被了解。”正是在这样一种境遇之中,黄柱的架上绘画走得异常艰难。因为现在的年轻艺术家热衷参加当代艺术展,当然这是好事情。但是,不少年轻艺术家为了能够入围,缺少艺术家个人的独立判断,饥不择食的迎合策展人的展览意图,违心创作入选作品风格甚至对题材的选择。令人好奇的是,黄柱并没有这样去做,而是始终在架上绘画上寻找可以诉求当代精神的油画作品,懂得扬长避短,“用心投入,坚守信念”。从这一点来看,黄柱的坚守是难能可贵的。

今天的架上绘画仍旧有着旺盛的生命力,虽然随着时代的变迁,架上绘画已经不是美术史的发动机。但是,它在当今的文化环境氛围中扮演的角色依旧相当重要。因为当下我们的观众仍有很大一部分人对艺术的欣赏停留在写实不写实的审美观念与判断之中。要知道,架上绘画除了写实之外,诸如意象油画以及抽象油画都有待观众的欣赏与认可,以至于有不少批评家表示过对“架上绘画消亡论”的忧虑。从另一个方面来说,我们的艺术批评家敢于提出自己的担忧也是好事,可以让当下从事架上绘画的艺术家对此问题进行再思考。在我看来,艺术家黄柱深知,艺术观念的表达不是取决于媒介材料,而是取决于艺术家的判断与选择。有的艺术家在架上绘画的道路上能够精准体现它的当代性,有的艺术家却未必如此,我想,艺术家黄柱无疑属于前者。

编辑:admin