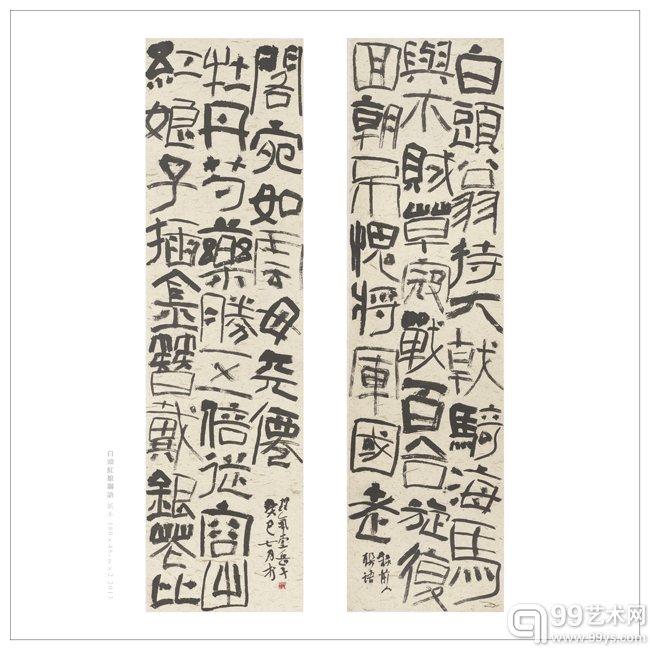

《白头红娘联语》

传统风格作品的创作,这里涉及到几个问题:什么是传统?什么是书法?什么是书法的传统?这些问题从我们一开始接触艺术就始终困扰着我们,随着学习的不断深入,每个阶段对这些问题的认识也会不同,追寻问题的终极答案是毫无意义的,但这意义就藏在找寻的过程中,我们对事物的认识很大程度上取决于我们的视角(时代、社会、科学、自然、人类自身都会影响到视角的改变),不一样的视域就会导致看到不一样的风景。

作为一个书写者,我可能更多的是从艺术创作的角度出发认识事物。“传统是什么?书法是什么?”在这里不便展开述说,深怕陷入词语的泥沼。对于“书法的传统是什么?”我认为,它首先是指一切的历史文字遗迹,包括殷商甲骨文、三代金文、秦汉刻石简牍帛书、汉魏六朝碑版砖文残纸造像题记、敦煌遗书、钟王、唐楷、狂草、宋四家元明清行草、近现代名家书法等等,更为重要的是指这些历史遗迹中蕴含的文化精神,民族性以及书者的心灵境界。沃兴华先生在此问题上讲的即为深刻,“书法艺术的传统既是客观的,又是主观的;既是历史的,又是现实的。“他接着又说”因此,我们对传统的态度:第一要包容,前人的任何文字遗存,都是我们借鉴的对象。第二要发展,站在时代的立场上去理解和阐述传统,提出新的观察角度和处理方法。但是十分遗憾,现在人对传统的理解仅仅是名家书法,对传统的继承仅仅是复制和克隆。懒惰者以传统文饰自己的不动脑筋,不思进取,照抄照搬,依样画瓢。权势者以此为棍子,打击富有创造意识的探索者;并以此为幌子,外拓市场,招徕生意。激进者高喊要与传统决裂,以此获得惊世骇俗的戏剧效果。传统在当代已被弄得面目全非。”出现上述现象的原因多在于对传统的认识不足。传统浩如烟海,无穷无尽,每个人口中的传统也不过是他所认识的“局部”。

当下的传统风格书法创作(特指“回归二王”一路书风,即展览体)多流于对表面形式的关注,并没有真正深入到书法艺术本体的研究中,今天的书者更多的是模仿古人(大多是帖学名家)的技术和表面形式,表现传统规范,重复个人书写经验,这样是不可能创造出具有当代深层价值意义的作品。事实上与传统风格相适应的文化结构、知识结构、文化背景已不复存在,今人与古人的生活方式、知识体系,内心世界已发生很大的转变,我们没有必要力图恢复古人的技术规范、书写心态,也不可能得到恢复,我们身处在一个瞬息万变的时代,世界的联系越来越紧密,越来越复杂多变,我们相比古人应该有一个较为广阔的视野,应该更加强调自我的意识存在。书法同时也是时代文化的反映。

我的传统风格书法创作,在字体上主要是以篆隶书为主,兼涉行书与楷书,这与我的审美追求有关,也与我这段时间临习的目的有关。篆隶书体中蕴藏的古朴、古拙、古雅之气是其它书体难以企及的。篆书线条圆浑饱满,不拘于动作形态的美观,章法上长短参差,大小错落,各随字形大小,变化极其丰富(小篆已趋严谨,纵横有序,古法渐失)。汉隶一反篆书的圆转变为方折,点画形态逐渐丰富,结体已有开张之势,隶变这在其中扮演了极其重要的推动作用,丰富了书法艺术的形式语言,使书法真正成为线的艺术。

我的篆书创作直接取法秦《廿六年诏铭》,其总的风格特征是奇特多姿,不拘常法。用笔转折处多方折,结字古拙,有奇趣,章法参差错落,字字不做正局,大小形态各异,朴实大气。还受到《祀三公碑》、《嘉量铭》、《汉金文》以及近代齐白石、黄宾虹、徐生翁,当代王镛、沃兴华、何应辉、徐海的影响。我的创作在此风格基础之上,加入更多形式对比因素,在线的空间构造,形式构成的视觉意味以及形式与个体精神生活方面做适当的尝试,达到艺术创造的宗旨。

隶书创作大多取法那些汉代通俗隶书,摩崖石刻以及艺术语汇丰富的碑碣,如《大开通》、《石门颂》、《鲜于璜碑》等,有意避开标准八分书的影子,追求那种朴实无华,古拙单纯,博大荒率之美。

行书创作的源流来自唐《怀仁集王字》以及清八大的书风,《圣教序》虽为集字刻帖,但其对王书精神气质的把握是很到位的,无论点画、线质、结字、章法及整体风格都不逊于王书手札。笔力遒实精准,结字各显造型特征又服从整体安排,空间形式自然多变。我于此获得不少启发。

我的传统风格书法创作在继承碑派书风特征的基础上,更多关注视觉形式美感与大的整体造型,以期达到艺术个性与艺术品格的统一。

编辑:admin