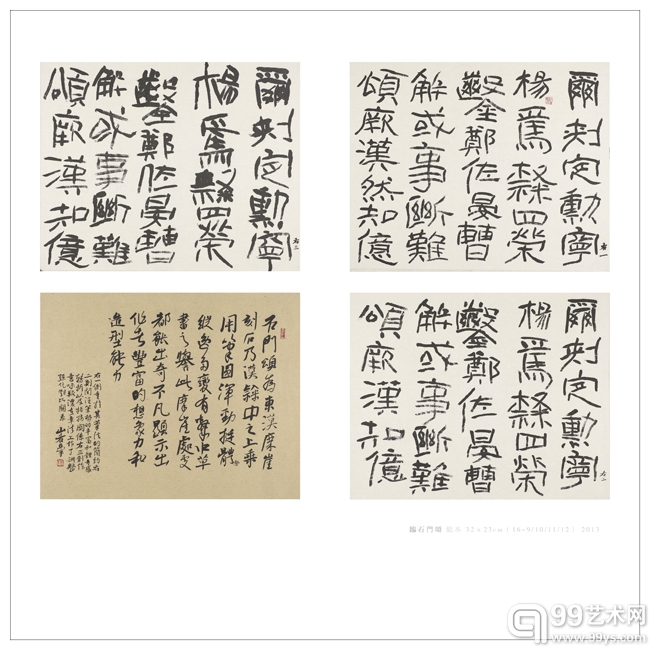

《 临石门颂》

学书无他道,唯从临摹始。

临摹是贯穿书法家整个艺术始终的学习活动。书法与绘画在学习方式上有很大区别,书法学习相对是单一的渠道,只有临摹,绘画则不然,从这点讲,临摹之于书法的重要性是显而易见的。

通常意义上我们把临摹分为实临、背临和意临几个阶段。实临为一般或是初级的临摹方法,即尽量把握原作的风格归属以及用笔、结字和章法特征,以形似作为基本要求,贵在能得原作之要领。背临是临摹过程中很重要的一个环节,但大多数学习者都不以为然,有所疏忽。意临可以说近视乎二度创作了,意临又可分作几种,一种即在保持原碑帖的基本风貌与神采不变的情况之下,掺入另外其它碑帖的诸如笔意、体势等等因素,达到某种似曾相识又出乎意料的艺术效果。

譬如在写石门颂时略掺入汉简的笔意,或者在临写王羲之行书时可掺用魏碑的某些结字方法。一种即提取并强化碑帖中的某一点某一方面,淡化其它,这是有针对性的学习,方便解决阶段性的困惑。如临习王羲之《何如帖》,着眼于作品的空间形式,削弱点画、结字、线质等方面。一种即为强化书写者个人的自我意识和理解,突出个人书写风格,与原作拉开距离。如王觉斯临写二王书,无论笔法、字法、章法或是整体气象都与原作相去甚远。还有启功先生临写《争座位帖》,已纯粹是个人面貌了。

以上所说只是从单方面的谈及临摹,就临摹说临摹,假如进行更进一步的分析,从艺术创造性的层面讲,上述分法就显得有些单薄与不妥。因为根本就不存在所谓严格意义上的实临与意临,临摹是什么,临摹什么,如何临,都是受到创作观念的主导,不可能排除掉主观意识的参与。面对经典原作,我们无法摆脱自身的审美观念与鲜明的时代书风影响,这些因素毫无疑问都会不自觉地对临习发生影响,我们无意识地已经对原作进行了“塑造”。当然对原作亦步亦趋的模仿,也极容易把其写死。况且原作的风格面貌是否就是原作者意愿的完全体现,恐怕也不见得,这点还须深入考察分析才能得出判断。

因此,以我之见,在临古的过程中主体意识与主体精神起了至关重要的作用。临摹的本质就是在于借他之作写吾之心,更重要的是通过学习他人的优秀成果来提高审美意识和发现自已,塑造自己。

我学书从汉代刻石入手,对汉碑用功较多,汉碑所蕴藏的开张跌宕之势,朴素古拙之美及恢弘雄浑之气象特别打动我。碑刻之美不同于墨本之美,刻刀在碑石上运行,阻力重重,强化了涩势,点画线条加重了厚度与力度,显示出一种苍茫浑厚荒率之美,再加之时间与大自然地“雕琢”更加剧其“金石气”审美表达,古意很足。汉隶风格面目众多,各有各的艺术魅力,各种形式美感都得到了相当充分的表现。从汉碑入手学习书法,这种取法的路径具有十分重要的意义,可起到事半功倍的作用,汉碑雄浑博大的气象有助于培养学书者从一开始就着眼于大格局,大方面,不让细枝末节,琐碎的东西浸染到学书者的笔下,培养我们一种开阔雄厚的审美情怀,同时有助于训练气度与形势的结合。从书体发展的前后次序来讲,学隶上可通篆书,下可入行、草、楷书,更加有利于各体的融会贯通。

在此次临古的作品中,我的精力主要集中在汉代碑刻,很少做整篇通临,我的方式是截取碑中某段某字,随意排列而成,也可算做平时日课。选取这些字的目的在于它们大都能代表原碑的风格特征,具有很强的典型性,所谓“擒贼先擒王”,抓住这些字的特点很快就会“攻克”原碑,其它临摹作品诸如楷行草书选取较少,这些作品大都实临的成分较重,加入个人的理解成分相对较少,但都与我目前审美追求相接近。

为了不使自己的创作限入局限与僵化,临摹必须广泛,无论碑学帖学,名家法书还是民间书体都要大量临习,做到兼收并蓄。同时加强审美意识的训练,对美的种类与感受要有敏感,如何能把相对、相反的美糅合协调统一起来,这才是高水准的书法艺术。

编辑:admin