曾梵志

作品刚刚拍出天价的曾梵志,在法国首次回顾展已于10月17日晚间揭开序幕。巴黎艺术界、媒体界、收藏界大阵仗迎接曾梵志首次在巴黎美术馆的重要个展:法国“今日艺术”(Art Actuel)双月刊九/十月号以曾梵志一幅作品为封面,称之为“全球头号艺术家”;巴黎街头随处可见醒目的展览海报,巴黎文化局局长郑重地对艺术家说:“这项展览是巴黎的大事”。

中国的艺术家,巴黎的大事件

展览开幕前夕,佳士得老板、法国大收藏家皮诺(François Pinault)特别作东,为他在美术馆举办了一场中法政商和文化名流云集的贵宾预展和晚宴,法国外交部长法比尤斯(Laurent Fabius)、高古轩画廊老板Larry Gagosian、法国Total 石油公司、欧莱雅集团、达梭集团、罗浮宫新任馆长、FIAC博览会艺术总监Jennifer Flay都出席了这项盛会,中国、香港、台湾华人收藏圈也来了五十多位喜爱和支持他的“粉丝”和朋友。平时个性内敛拘谨的美术馆馆长Fabrice Hergott环视着中外嘉宾济济一堂的盛况,有感而发地向曾梵志道谢:“这是我到巴黎市立现代美术馆七年以来最盛大的一次晚会!”对于来自中外各方的推崇、赞赏、道谢(很多人特别感谢他到巴黎来展出)以及争相合照,曾梵志总是腼腆含笑地点头回谢,只有和自己女儿以及熟悉的朋友在一起时才偶尔露出率真顽皮的笑容。

“这次展览具有历史性的意义,因为这是巴黎市立现代美术馆第一次用与对待西方艺术家一模一样的方式来展示非西方艺术家。因着这次展览,我们感觉到巴黎市立现代美术馆首次向世界敞开,同时也把世界带进了美术馆。”巴黎市立现代美术馆的馆长艾尔高特(Fabrice Hergott)表示。曾梵志回顾展耗时三年筹备,汇集了艺术家1990年至2012年近四十件油画和两件雕塑来呈现艺术家二十多年艺术生涯中不同时期的代表作。

“动线规划采倒叙法,对我们而言再自然不过。一方面,除了某些熟悉中国当代艺术的人知道他的《医院》和《面具》系列,大部分西方观众对曾梵志普遍陌生,较有印象的可能是近期创作,例如在威尼斯皮诺基金会看到的风景画,因此以风景为起点去追溯他创作的源头,这点合乎逻辑。此外,这也让我们可以用另一个时间性来审视和理解他的艺术创作;我认为从现在回头看他年轻时的创作,这个观点很有意思。”策展人米修(François Michaux)表示,展览以倒叙的方式展开,从最近期的抽象风景画一路回溯到最早期受西方绘画影响、呈现强烈表现主义风格的创作。

医院、面具、乱笔:曾梵志的转折

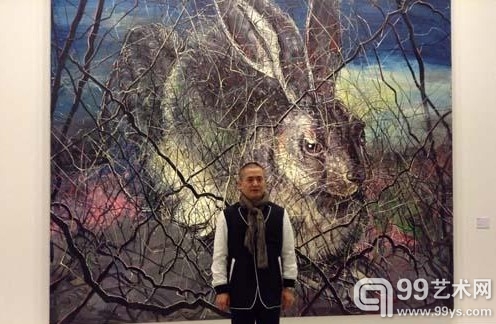

展览分为五部分,分别陈列在五个展厅:医院、面具和乱笔三个时期,以及各个时期之间的过渡转折。事实上,曾梵志的个展从美术馆大厅就开始,专为美术馆这面墙所创作的大尺幅(2米 x 7 米)风景《无题》,展览开幕前约一个月才创作底定,体现了艺术家《乱笔》系列的独特风格:前景呈现粗细的扭曲枝条如蜘蛛网般地交错盘结,露出后头如熠熠发光、彷彿野火燎原般的狂野景象。旁边一角还以幻灯片演示展示艺术家创作这幅画的过程,令人印象深刻。进到展厅映入眼帘的是挂在正对面墙上的《兔子》(皮诺基金会收藏),曾梵志在此借用了西方经典图像,德国文艺复兴时期艺术大师丢勒最著名的兔子形象,但以浓厚的油彩笔触勾勒出厚实饱满的兔子,再以纠结缠绕的粗细树枝占满整个画面,将怯懦的兔子整个囚禁/遮蔽/保护起来。这一间宽阔挑高的大展厅,用来展示艺术家大尺幅的“心灵风景”,四面墙六张画之间对话共鸣,展厅效果极具张力。近年来深受中国玄学思想影响的曾梵志指出,乱笔技巧所欲传达的是一种“有法而近于无法,在无法中又有法”的境界。这些远距离看到的具体形象,观众趋近画面时只能见到一堆占据整个视线的杂乱线条。

“我一直是从小广泛地不停去吸收西方的艺术、哲学、绘画,吸收完了以后再反观中国传统艺术,我觉得要打破中西方的界限,而是要找到东西融合的方式。”曾梵志说。而他不同时期的创作尽管风格、主题、笔触、技巧明显有别,但似乎又有一些特征一再出现,彷彿有一条看不见的线横贯其间。从入口处同时可以眺望位于视线尽头的《夜晚》(2005)、《游泳》(2006)、《无题》,这些作品已经出现乱笔上的多方探索,但不论是行走的女人或浸没在水中的人,这些形象尚未被缠绕杂乱的线条给包围、困住。其中《无题》(2002)以黑色、灰色以及些许红色、粉色的弯曲线条缠绕构成画面,是乱笔系列的开端,艺术家正是从创作这件作品的过程中找到灵感,才有接下来十年多的乱笔风景。

不知凑巧或故意设计,这件五年前因创纪录的价格成为国际媒体头条新闻的作品后面竟是十月初才在香港苏富比拍卖缔造惊人天价的《最后的晚餐》(2001)!观众绕过隔墙来到第四个展厅《个人与群体》,首先看到的是面具系列与医院和早期作品之间的多样探索,有西瓜静物;有地面西瓜一片狼藉,背景为无法辨识的中国书法的自画像;有不同层次的螺旋线条勾勒出的毛像三联画。观众几乎要退后到第一个展厅才有足够距离观赏这件取材西方经典名作,达芬奇同名作品,堪称曾梵志《面具》系列中尺幅最大的《最后的晚餐》。对于这件具“话题性”的作品,美术馆以一种不特别引人注目,却又必然成为眼光焦点的方式来展示,将作品放在研究的脉络里头来审视,《最后的晚餐》与近邻的《自画像》里都有的汉字,画面一个是群体,一个是个人,恰好得以对照比较。最后一个展厅则是艺术家1990年代初期的创作,包括著名的《协和医院》、《肉》、《人与肉》、《犹豫的人》(自画像)等。

曾梵志:你怎么寻找出路?

“曾梵志总是不停追求发展,他的不同阶段每一个都发挥到极致,是中国独一无二的艺术家。他与其他满足于创造代表今日中国经典图像的中国画家最大的不同在于,我们在曾梵志的绘画里头能够感受到一种普世性。曾梵志也与西方艺术家截然有别,因为他通过西方艺术去接触中国传统艺术。 在他的风景画前面,若不知道是他画的,我们难以说出艺术家是从哪儿来的,但总之绝不会是一个西方人…。”促成这次曾梵志回顾展的背后推手,同时担任展览学术顾问的法国评论家贝礼耶(Henri Périer)表示。策展人米修认为“曾梵志融合了不同的画派”。

曾梵志谈到,“我一直在吸收西方--因为我上大学是画油画专业,一直不停地吸收和学习西方的东西--学着学着我会反观中国,慢慢加大对传统东方艺术精神、审美趣味的理解。我认为自己原先更多是关注西方,现在慢慢更关注中国传统的东西。”过去许多人说他是表现主义,其实他不喜欢人家这样称呼,“因为我非常注意画面的语言,亦即对技巧的探索。但表现主义在艺术语言上其实是一种比较单一、简单化的表现手法。中国艺术传统精神里头特别注意技巧登峰造极、气韵生动的状态,和技术融合在一起,成为一种‘心手相应’的状态。”

“其实有段时间我们都怕绘画,这个恐惧是因为你自己觉得没有办法超越、突破。你要在什么样的技术上寻找你自己?你有你自己的角度。绘画并非没法突破,我觉得可以突破,可以更新绘画。我觉得绘画还是找到新的表达方式,是可以突破和创造的。不是说别人已经都把油画完成了,不是西方五百年把所有的油画都完成了,我认为不是的,还是有很多新的可能性。但是确实是有难度,确实是五百年来西方有很多大师,就是很多大山都挡在你前面,你怎么去寻找出路。”曾梵志对雅昌艺术网记者说。

相当有意思的是,观众从曾梵志艺术家近期创作回溯到早期作品之后,必须按着原路,但这次是按顺叙的时间进演,从早期一路走到近期创作才能走出展览厅,因此对艺术家创作脉络的发展、多样化的艺术风格,以及从学习西方到寻求中西融合作为开拓艺术语言的契机,有了更深的体悟,或许也可以约莫了解到为什么这位艺术家受到中西顶级收藏家如此的钟爱。巴黎现代艺术美术馆在关于曾梵志创作的文字上如此介绍他:“从二十世纪九十年代开始运用一种带有明显亚洲传统同时受西方影响的独特的艺术语言。借助这种层次丰富的语言,观众能够通过他的作品联想起传统的中国山水画,同时又会想到沃霍尔、培根、巴尔蒂斯和波洛克。”

编辑:文凌佳