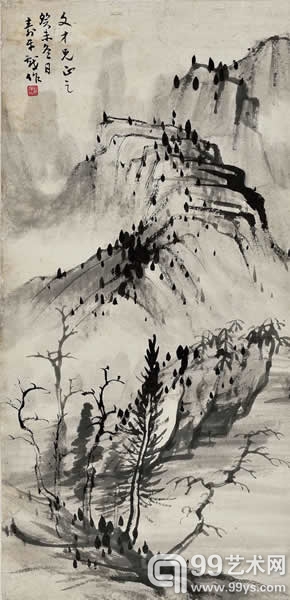

170号 董寿平 巴蜀山水写生 105×56cm 约5.4平尺

四川德轩秋季大拍将于11月5、6日在成都锦江宾馆进行预展,7日举槌。董寿平先生几十年的艺术创作生涯,最重要的一段经历是在四川巴山蜀水中12年的旅居生活。此次秋季拍卖会将隆重推出董寿平先生民国时期旅居巴蜀地区的系列作品,全部是原汁原味地出自四川本地的“生货”。

董寿平先生在四川时期的作品遵遁传统的技法,这一时期的创作,胸中有巴山蜀水之丘壑,笔下有梅花道人、东坡、与可之文气,这为他此后的创作成就着作了重要的铺垫。从董寿平先生一生的创作之路来看,他在巴蜀地区的作品数量还占不到他一生创作的6%,应属于稀少的品种。他在巴蜀地区的系列作品,可为作收藏研究董寿平艺术生涯重要文献。

此件蜀中山水作品,系董寿平先生四十年代居四川成都灌县时,1944年创作的精品代表作。所作蜀中丘山、溪流、松壑,用笔触细腻生动,传统的仿古韵味深厚,从整个画面仿佛让人看到黄公望、董源、巨然,兼李成法,得赵孟頫的影子,在水墨钩勒皴染的基础上,敷设以赭石为主色,素雅清淡,明快透澈。是非常精到的一件蜀中山水。

171号 董寿平 山水 66×31.5cm 约1.9平尺

此件1943年所作山水,属董寿平先生居成都灌县时,为挚友四川师范大学文学院著名教授王文才先生所作,还有发表在《董寿平画辑四》第105页的《蜀道雨景》,都是董寿平先生早年“仿古题材”的山水画,这些作品存世极少。董寿平先生作为一代中国画大师,从他研习古人的笔墨中,可以看到这些仿古题材的画作中有元人倪高士、明代四僧如石溪、石涛的技法在。

本件拍品山水的仿古笔触:意境高古、笔触苍劲、荒寒。仿古画体现了一代宗师诗、文、书、画深厚的学养,收藏家宜视珍之,可作为研究董寿平艺术历程的一件重要文献。上款人文才即王文才,四川师范大学中文系教授,与徐悲鸿、董寿平私交甚好,徐悲鸿赠与他的画现藏于四川博物馆。主编《杨升庵丛书》,著有《杨慎学谱》、《蜀梼杌笺证》、《元曲纪事》等。

175号 董寿平 山水 110×42cm 约4.2平尺

董寿平:黄山千峰易得,粉梅一帧难求

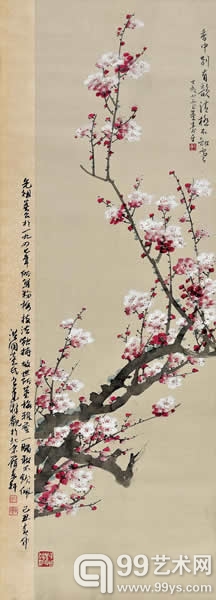

董老所画之梅,七十多年来誉满中外,有“董梅”之赞誉。先生在四川时画梅,师法元代画家王冕,从写生入手,深入观察梅花生长过程,取梅树枝干的轩昂挺拔之态和傲寒不屈的性格作为创作的依据,于50年代时开始画粉梅。先生之粉梅图,自已染褐色宣纸作画,或用洒金纸创作,并自调多种颜料,工作繁多,所以董寿平的粉梅基本没有尺幅较大的作品。先生的粉梅创作主要集中于1950-1952年间,并且成功之作甚少,传世佳作不足80幅,是以粉梅图特别珍贵。可谓“黄山千峰易得,粉梅一帧难求”。

172号 董寿平 粉梅 107×33cm 约3.2平尺

此次德轩秋拍推出董寿平先生早期粉梅之精品。作者从画面左侧凌空起笔,三根主干,相互交叉,盘旋向上;无数小枝亭亭玉立,自由舒展;粉色的花朵,密密簇簇,层次分明,花形美丽,千娇百媚;树苔则是蓝苔和黑苔交替出现,增加了梅树的质感和美感。而右上角“香中别有韵,清梅不知寒”题句,则点出了咏梅的主题。流畅潇洒的字迹,显出了作者深厚的书法功底,书画同源,由此可证。

董寿平 粉梅 出版物.

出版物:《董寿平画辑(四)》P1,人民美术出版社。

董寿平民国时期在成都的头号粉丝:“太和号”企业主胡子康先生

本届拍卖会上拍的有三件董寿平先生民国期间在成都时的作品,出自于成都的大户人家“太和号”企业主胡子康,其中173号拍品《为节庵作粉梅》、174号拍品《为庆庵作山水》为民国期间原装原裱,粉梅立轴由太和号企业主胡子康亲自题写裱签。第177号拍品《墨梅扇面》亦为胡子康所收藏。

“太和号”是成都古老的手工作坊酱园,从最早由同治十三年的开元利贞酱园到改为太和号,直到解放前夕,共经历了一百二十年。它的主要产品“太和酱油”至今犹脍炙人口。同治年间胡石庵接管太和号,胡石庵共有四子,长子在江西继承祖业,次子胡壁珊、三字胡子康、四子胡霭如,均在成都。胡子康,从政法学堂毕业,极有传统文化学养。太和号资力雄厚,根深蒂固。1949年,胡子康接手企业,仅有数月,成都即告和平解放。

作为民国期间成都一家极有实力的食品企业主之一的胡子康,历史文化造诣极高,广交文化名人,如汪洛、陈仲年、陈子庄、谢无量、柳倩、芮敬予等等。住在成都市近邻的灌县的董寿平更是“太和号”的座上客。凡董寿平的画展,全数出席。上世纪四十年代,胡子康和董寿平过从甚密,视为故交。至八十年代,董寿平老居北京,仍然还有“太和号”后人常到京探访故交,相谈甚似亲切。

编辑:陈荷梅