开幕式:本次展览策展人王萌(左一)、寺上美术馆管馆长刘凤洲(右二)、中国美术馆馆长范迪安(右一)

开幕式合影

本次展览的的学术关注延伸到了年轻艺术家的“绘画”,所推出的16位较为年轻的艺术家及组合的作品形式和材料多样,展现了艺术家独特的、强有力的创造力,同时体现了当代信息的缩影。参展艺术家为:是陈鸿志、陈曦、董媛、蒋华君、李博、李锐、李松、刘芯涛、马佳伟、“他们”小组、陶娜、王家增、吴笛笛、于幸泽、张姗姗和赵一浅。

参展艺术家赵一浅与中国美术馆馆长范迪安合影

展览现场

本次展览并不是按目前流行的学术框架去展出艺术家和他们的作品,而更希望成为一次“行动”,以今天绘画领域艺术家个体的蓬勃发展为现实依托,以他们的“工作方式”为呈现对象,通过个体的本真状态去抓住今日绘画这个整体的“基本面”,并与社会公众形成有效交流。展期内特设的“对话”活动将让艺术家通过自己的言说去呈现他们在使用“媒介与方法”过程中的独特思考和“个体语境”。从这个意义上说,本次 “展览”将成为一次“文化发生”的“行动”。

展览现场

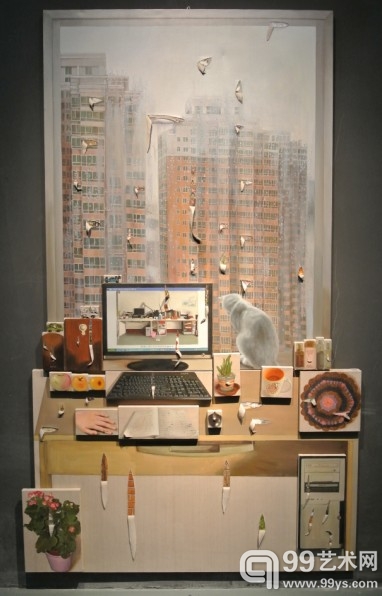

展览作品

展出作品:董媛 《扒皮1》 150×10cm 布面油画

策展人王萌先生指出:“绘画”在今天文化生态中的处境已有所好转,甚至正在迈向新的繁荣。经历了学术界对“绘画死亡论”的激辩,这一具有古老历史传统的艺术形态不但没有终结,反而在新型艺术媒介和观念的刺激下得以扩展思路、重获新生。然而,在这一进程中,特别是在当下视觉文化与“跨界思维”活跃的现实下,如何在探索中保留一种清醒的反思精神与批判意识,以使绘画的前行在“当代艺术”与“媒介特质”的适度张力中唤起文化上的“自为”,需要适时地进行学术缕析和文化判断。如果说艺术家个体价值的身份确立,是通过“作品”这一特定话语实现的,而无论建构自身作品背后的观念和目标是什么,似乎总有一条线是可供我们“把脉”的,那就是在作品执行的具体情境中,艺术家对“媒介”的把握以及对“方法”的使用。方法对媒介的“作用”离不开“观念”与“情感”的激发;媒介为方法提供的“可能”充满了过程中数不尽的变数与偶然中的刺激感,所有这一切都凝聚在艺术家工作方式的“个体语境”中。也正是由于“个体语境”的“独立性”以及它与绘画历史和当代文化的“对应性”,让“今日的绘画”飞翔在更加广阔的天空中,也使得艺术家在社会公众的视线中保持着一种充满魅力的“光韵”。

策展人王萌(左)与艺术家对话交流现场

展览现场

寺上美术馆

寺上美术馆推出了这个项目,力求从 “画室”、“画廊”和“美术馆”的三角形固有关系中解放出来,在“流动”的状态中打造一个具有“实验室”功能的共享空间,让“创作”、“批评”、“策展”和“接受”实现新型对话和可能。

据悉,展览持续至2014年2月28日。

【编辑:李杨雷】

编辑:李杨雷