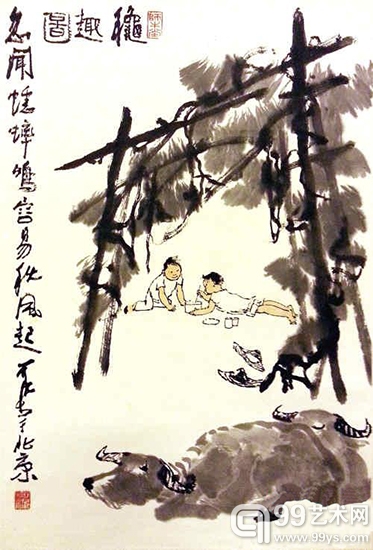

李可染《秋翠图》68cm×46cm

龙麒阁是本土资深书画行家林小波在两个儿子的名字各取一字组合而成,正如名字来源,林小波也把画廊的藏品当儿子一样对待。20多年来,龙麒阁已乔迁三次,见证了本土艺术市场的发展。迄今,龙麒阁已收古代、近现代、当代名家以及政坛显要人物书画作品近两万件。在林小波看来,只要适销对路的作品,他都会收藏。但艺术出版界的乱象让他最为揪心,他直指,收藏艺术品千万别单纯依赖艺术出版物。

800元起家,40万元收齐白石笔筒

每个收藏家,都有其“起家”的故事,林小波也不例外。从1989年至今,林小波涉足收藏20多年。他说,当时之所以能够走上收藏的道路,主要是因为当时一个朋友手上有一批古画,急用钱,希望能尽快出手。结果,他以800元全部买下。

“这批都是名家的作品,包括王鉴、戴本孝等,后来这批画我大部分都送人了,但是最终还套现了200多万元。”林小波表示,他从此便爱上了收藏,自1996年成立龙麒阁画廊开始,至今藏品近两万件。对于如此庞大的收藏数量,林小波表示,很多人可能会感到惊讶,因为这样的数量在行业内确实少有。然而,这数量也存在一定的“水分”。在林小波的收藏理念中,他收藏作品并非局限在名家,而是书画爱好者与名家各半。

“例如,某政要领导的书法,某地方部门领导的字画等等,随便一个人的书法我都有一百几十幅。所以,数量就是这么来的。”林小波说,当然,说这个“水分”也并非是指水平问题,也不是质量问题。“而是市场需求问题。很多政要领导的艺术造诣都很高,只不过在艺术圈名气不大,但对于某些有特点的藏家,这又却是难得的作品。”林小波强调。

在这近两万件的收藏品中,林小波却只对其中一件宠爱有加。他称之为“孤品”,那就是据称是齐白石一生用过时间最长的笔筒,笔筒底部更因为长期被笔头撞击而形成了一个小洞。

“皮壳够轻,够时间;手工、刻工都是齐白石的,非常珍贵。我当时就开价40万元,这是一件难得的‘孤品’。把笔筒表面雕刻的图案展开成一幅画来算,都有一平方尺多,光这里就至少要60万元-70万元,更何况这是其亲自雕刻的,这就等于两件作品了,所以非常珍贵。”林小波一边介绍,一边仔细端详。

出版物作假方式多样

在一般收藏者看来,出版物比较严肃,可靠性、权威性较高。著名出版社的图录更应该如此。因此,不但一般读者对出版物有非常强烈的依赖性,许多收藏投资者对出版物也形成了一种思维定势,认为凡是被名家专集或艺术报刊之类出版过的书画作品就必定经过了鉴定专家的严格把关,因而特别喜欢购藏那些被大型画册或专业报刊出版过的,即有注录、出处的名家书画作品。

“很多有钱人不懂真假,就相信这些出版物,所以现在出版物就成为了投机取巧的主要方式。”林小波对目前出版物的乱象嗤之以鼻。他认为,这是目前收藏行业的一大误区:宁愿花大价钱买带有出版物的作品,不愿意出小钱买水平相当但无出版物的作品。据了解,目前利用出版物作假的方式已经多种多样,大致可分为“雨夹雪”、“无中生有”、“克隆做旧”、“集资出版”“以学术名义出版”、“境外出版”等六种。

林小波透露,他曾经中过“雨夹雪”的圈套。

“有一次,有个藏家拿了一幅范曾的作品,有出版物,还有创刊号,而且范曾就是这个出版物的顾问,我对了几次,出版物里面确实有这幅画。对方开价三十万元,我可以接受,就直接成交。之后,过了几天我总感觉有问题,于是,我就让人帮我到网上查,果然发现有这本书,然后我直接打到出版社问,把出版社最后剩下的两本书都买了,拿到书之后,认真对照,发现原来真有两页被人‘掉包’了。我买的那幅画根本不在原出版物上。”

书画行业真假难辨,对藏家富有挑战性

现在不少机构开始跟画家合作,让画家提供不可复制或有防伪标识的,给每一件作品套上一个真迹证明,并收取相应费用。然而,林小波却认为,这等于“在死胡同路口加收门票——行不通”。因为现在交易远远不止在某一个地区,而是全国甚至全世界,“难道我在广东买一张北京画家的作品还要专程飞到北京去做鉴定?让画家盖戳、签名?如果没有这些证明就被默认为伪作?”

实际上,艺术市场不能跟普通的商品相提并论,其他消费品似乎能立法建规,然后井然有序地进行交易,但是艺术品似乎不能,艺术品是特殊的商品,首先它的定价就已经不一而足,甚至不同地域价格都有天渊之别,“所以,企图通过行政手段、政策手段来所谓规范艺术品市场或者解决真伪问题,都是徒劳的,为什么艺术市场这么好玩?真假问题如何严重依然吸引这么多有钱人参与?因为它好玩的地方在于挑战性强。真假各执一词,最终辨出真理。”

对话

收藏字画适销对路很重要

收藏周刊:您通常是通过什么途径收画的?

林小波:收画主要有三个途径:

一、我目前开设这个画廊,也主要是“收货”,经常会有很多人拿着各种各样的字画过来问,收破烂的,有家里收藏的,也有政界、学者等各式各样,求鉴定为多,也有的愿意转让。例如有一次有个人拿了一幅康有为的对联,被虫蛀得不堪入目。但是我看到是真迹的可能性很大,我开价1500元收购,实际上光是修复装裱费都需要超过2000元。谁知道他听后惊呆了,可能是超出了他预期的价格。我让他拿出去如果有人出1600元就卖。如果1500元以内的,就卖给我。谁知道他真的走了。估计他把广州大大小小的画廊、画店都走遍了,最后他还是回来找我了。

二、由于长期做收藏买卖,行业人皆知,所以,经常会有人主动送画过来问是否需要。

三、主动出击,一定要适销对路,例如听说谁有当红画家,例如方楚雄、林丰俗、杨之光、林墉、许钦松、陈永锵等,我一定会收。如果空间窄的,我基本就不考虑。有些名家作品,即使价格高些,我也会收,但我就会多做点附加值,例如做个紫檀框,或者拿去岭南出版社出版,包装一下,或者找回画家认证这幅作品,这样价值就会随之而升。其余就是去拍卖行看画缘。

收藏周刊:您怎样看目前的艺术市场?

林小波:我可以说做收藏不会比房地产差。很简单,我以一些数字为例,在排除假画的前提下,按照市场的趋势,艺术品市场每年都在增长,甚至呈数倍增长。例如在2000年的时候,一张关山月四尺三开,3-4万元一张,现在60万元-70万元都难买到;而当时黎雄才的作品是普遍也是1万左右每平方尺,现在已突破10万元甚至超过50万元每平方尺,2000年,杨之光的作品6000-8000元每平方尺,现在是10-20万每平方尺,所以说只要是真品就一定会升值。

编辑:江兵