林风眠 荷塘

彩墨纸本 68.5 x68.5cm

来源:海外资深藏家收藏

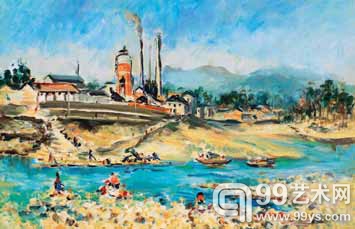

林達川 風景

油彩畫布 33 x50cm

自2008年至今,中国当代艺术市场可请盛极而衰,虽然多数专家认为这是由外部的金融压力和市场自身理性回调的共谋所致,其现实意义不仅有利于规范中国当代艺术的市场机制,更由于水分已被挤干,当代艺术的精品之作便开始显现真正的投资和收藏价值。然而市场信心毕竟不是短时间内就能恢复,当代艺术的“天价做局”仍让众多投资收藏者记忆犹新,心存忌惮。正因如此,价值稳定,投资风险相对较小的中国经典油画板块再次成为市场关注的焦点,而关于“老油画”的遴选和把握之道,虽为业界“老调”,但随着市场基调的不断变换,藏品信息的不断更新,却逐渐显现出“新说”之意。

近些年来,中国一些有识之士一直在进行中国“老油画”的梳理与编目工作,他们不辞劳苦,花费大量的时间和精力,对促进中国油画的发展及传承中国艺术大师的学术思想做出了卓越的贡献。与此同时,我们也在收藏领域看到了另外一种倾向,即不以盈利为主要目的的收藏行为正在占据主流,而这些在中国美术史中占有重要地位的老油画也在学术和市场的双重护航下逐渐显现自身的价值。

早在1986年,按照当时的交易行情,一幅名家创作的老油画价格约在一百元到两百元不等,而当时的主要买家是海外华人和港澳台藏家,有些甚至是家族收藏,一般不会轻易将作品抛售出来。量的匮乏直接导致老油画在大陆形不成气候,加之国家博物馆和地方美术馆缺乏老油画相关的长期专题陈列,这都造成了老油画普遍性的知识缺失。

近些年来,中国一些有识之士一直在进行中国“老油画”的梳理与编目工作,他们不辞劳苦,花费大量的时间和精力,对促进中国油画的发展及传承中国艺术大师的学术思想做出了卓越的贡献。与此同时,我们也在收藏领域看到了另外一种倾向,即不以盈利为主要目的的收藏行为正在占据主流,而这些在中国美术史中占有重要地位的老油画也在学术和市场的双重护航下逐渐显现自身的价值。

事实上,到目前为止,许多民国时期的艺术大师甚至连本象样的研究画集都没有,老油画的挖掘和推广工作还得依靠私人画廊、民间收藏家乃至二级市场的拍卖行作推手,而且老油画不像当代艺术,它的市场价值更多是由学术价值决定的,需要长期的学术参与和深沉的历史责任感作支撑,这就好比慢火炖鸡汤,愈久弥鲜,容不得半点急躁和投机的心理,而这恰恰又是大多数拍卖行和民间收藏家所忽视或不屑的。因此,当下藏家最需要做的是静下心来理顺老油画的历史脉络,并建立自觉的文化意识,从抢救和整理文化遗产的角度出发,循序渐进建立自己的收藏体系。唯有如此,老油画市场才能朝着理性的方向发展。

总体来看,近几年的中国老油画板块可请阴晴不定,乍暖还寒。虽然高价成交的拍品屡见不鲜,而如林风眠、常玉、吴冠中等大师级的作品在市场上可请一作难求,价格更是固若金汤、连年攀升,这似乎为老油画板块的复苏注入了一剂强心针。但与此同时,我们也不能回避老油画并不喜人的拍卖成交率,流拍遇冷的现象仍普遍存在。老油画板块之所以不稳定,主要受三方面因素的影响:

其一、中国内地老油画的资源稀缺,导致老油画市场的冷暖主要由台湾香港藏家掌控,而近年来中国当代艺术的火爆行情让这些港台画廊和藏家纷纷转投新宠,老油画被高价抛出却乏人接盘,流拍便也在所难免。

其二由于时代的囿限,老油画在创作题材上往往集中于传统的风景、静物、人体写生,题材的老套和创作手法的单一作为老油画的先天缺陷,显然无法满足当代藏家“与时俱进”的收藏口味。相较而言,人们更愿意将眼光投向题材前卫,画面更富有冲撃力的当代油画,艺术语言的疏离也是老油画长期处于不温不火状态的重要原因。

其三、老油画的赝品问题一直是阻碍藏家建立良好投资信心的关键因素。一方面老油画的鉴定本身是一项难度颇高的工作,另一方面当牵扯到各方利益时,鉴定专家和业内人士大多选择绕道避嫌,这也在一定程度上助长了老油画的造假空间。因此,除了少数已被市场捧至高点,价格稳定的艺术家外(如赵无极、常玉、吴冠中、朱沅芷等),老油画还暂时无法摆脱低位徘徊的困境。在多数人看来,老油画的真伪问题已经成为阻碍内地老油画拍卖的一大瓶颈,老油画鉴定的诚信危机时有发生,这对如何筛选和规避老油画的赝品提出了更高的要求。

老油画的鉴定和评估确实是一件非常棘手的问题,而且多年来在中国一直处于无序的状态,某些号称权威的评估证书、鉴定证书在商业投机行为的干预下变得毫无公信力可言。其实文化部早就想搞一个权威的鉴定和评估机构,以此来规范市场,但苦于各方因素的制约一直未能实现。事实上,老油画的鉴定工作实施起来确实困难重重,即使西方也没能找到一条有效解决古典绘画鉴定困难的快捷方式。简单来说,老油画的鉴定不仅需要专业的美术史知识和高科技仪器的辅助,更需要完备的艺术家数据库作为后盾,而面对抗曰战争和文化大革命的劫难,加上艺术家活动档案的建立在我国向来不受重视,大量珍贵的历史资料在今曰正面临失散和损毁的危境,这无形中对鉴定工作的开展造成了不可逆转的损害。

不过,老油画的鉴定也并非无任何规律可循,具体来讲,藏家首先要了解画家的学习和成长经历,对画家不同时期的作品的风格特点做到了然于胸,尤其需要关注每位画家独具个性的笔触走向,因为用笔习惯在每位画家的一生创作中都是较为固定的。其次,多翻阅早期出版的着録和刊物,留意其中的画展讯息和展出名録,许多艺术家的作品在当时都有相关的图文报道。再次,通常画布的材质、油画的氧化程度,作者的签名时序来判断作品的创作年代。最后,摸清作品的来源管道及出售者的背景信息也是藏家必须备足的功课,只有做到知己知彼,才能在艺术品的交易和拍卖过程中始终处于领先地位。

当然,若要练就一副“毒辣的眼睛”,光凭上述技巧还是远远不够的,唯有通过系统地学习中外美术史,掌握基本的油画材料学,外加曰积月累的掌眼过程,才能使自己的鉴定水平达到一个更高的层次。

以前我们说“老油画”,主要是指在20世纪前期创作的中国经典油画,而如今,1950年代以后的作品正在逐渐成为“老油画”的主力,并在各大拍场上占据极大的比重,“老油画”的市场定义也从时间意义上的民国老油画转向风格意义上的经典老油画。可以说,以1950年代为界,许多第一、第二代油画家在创作风格上发生了很大变化,一些画家在政治上被边缘化,却由此激发了艺术变革的自觉和热情,代表者如林风眠,吴大羽等;而更多的则是响应时代号召,投身“油画民族化”多元探索的油画家群体,代表者如董希文,吴作人等。因此,两代油画家在1950年代以后的创作,作为中国油画向现代转型的集体努力,具有很高的收藏价值。当然,老油画后期作品的大量现世也从一个侧面反映出中国油画市场的国际化趋向,早先让老油画板块尴尬的筹码缺失现象正在改观,从台湾回流大陆的老油画精品数量逐年增多。与此同时,艺术家家属与大陆学者和藏家有了更多接触和交流的机会,一批被美术史遗忘得重要画家明珠重光,其中包括周碧初、颜文梁、林达川、余本、朱膺、唐藴玉、梁锡鸿、沙耆等20世纪上半叶留日留欧的西画家,他们的作品渐次进入藏家的视野。

面对老油画中的众多“新面孔”,我认为藏家更应借助学术力量构建自己的收藏体系,形成特色收藏,并藉由梳理中国近代油画史脉络之契机,进一步挖掘老油画的价值潜力。另一方面,随着老油画家在美术史中的地位被充分认识,不管是早期还是后期的作品,都有价值,都值得藏家关注,重要的是要了解清楚每位画家不同时期的创作状态,把握其创作能力上的巅峰期和低谷期,继而做出选择,并在此基础上强调作品的考证,通过与权威机构、专家学者的合作,去伪存真,最大限度保证藏品的质量。

编辑:江兵