旧历的八、九月正是食蟹的季节,不论雌雄,打开个个都是黄满膏肥的。但是,食蟹却可分出雅俗,俗人狼虎食蟹,各种手段,煎炒烹炸,无所不用其极,吃得杯盘狼藉,满桌碎渣,雅人品蟹、食蟹,自是不同凡俗。清代学者李笠翁好食蟹,好到什么程度呢?一个字“痴”!见有李笠翁的一段话,不妨听来。

予饮食之美,无一物不能言之,且无一物不穷其想象,竭其幽渺而言之;独于蟹螯一物,心能嗜之,口能甘之,无论终身一日皆不能忘之,至其可嗜可甘与不可忘之故,则绝口不能形容之。此一事一物也者,在我则为饮食中之痴情,在彼则为天地间之怪物矣。予嗜此一生。每岁于蟹之未出时,即储钱以待,因家人笑予以蟹为命,即自呼其为“买命钱”……

蟹之为物至美,而其味坏于食之之人。以之为羹者,鲜则鲜矣,而蟹之美质何在?以之为脍者,腻则腻矣,而蟹之真味不存。更可厌者,断为两截,和以油、盐、豆粉而煎之,使蟹之色、蟹之香与蟹之真味全失。此皆似嫉蟹之多味,忌蟹之美观,而多方蹂躏,使之泄气而变形者也。世间好物,利在孤行。蟹之鲜而肥,甘而腻,白似玉而黄似金,已造色香味三者之至极,更无一物可以上之……

凡食蟹者,只合全其体故,蒸而熟之,贮以冰盘,列之几上,听客自取自食。剖一筐,食一筐,断一螯,食一螯,则气与味纤毫不漏。出于蟹之壳者,即入于人之口腹,饮食之三昧,再有深入于此者哉?

……此与好香必须自焚,好茶必须自斟,童仆虽多,不能任其力者,同出一理。讲饮食清供之道者,皆不可不知。

大约李笠翁嗜蟹已不能自已,不仅将八、九月呼为“蟹秋”,还摇动笔杆,写了一篇《蟹赋》,可真算得文人食蟹之一大雅事,奇文何不共赏之?

文曰:“食当暮秋,惟蟹是务;至美难名,不容不赋。才举笔似涎流,甫经思而目注;俨六跪之当前,擎双螯以待哺。不知造物于人,何旧何亲?视同爱子,款若嘉宾。千方饫其口腹,百计悦乃心神。薄诸般之海错,鄙一切之山珍……”

同为吃,可吃也有吃的道理。

据史料记载,自唐朝开始,中国有三大产蟹之地,其中两个在江苏。一个是江苏和安徽交界的古丹阳大泽,一个是江苏的阳澄湖,另一个是河北的白洋淀。阳澄湖蟹流传至今,众所周知,其他两个产地常人却是知之不多。

河北白洋淀所产之蟹名曰胜芳蟹,以白洋淀东淀上的胜芳镇命名,至元朝定都北京时名气最盛。古时,因南北交通往来不便,南方所产之蟹难于北上,客观条件成就胜芳蟹之名,成为北蟹之魁首。后来,白洋淀自然条件发生变化,胜芳蟹也就慢慢沉寂,渐渐不为人知。

三大名蟹中,苏皖交界的古丹阳大泽所产的花津蟹最为著名,列为三大名蟹之首。花津蟹是取自古丹阳大泽边上的地名。古丹阳大泽,据《太平府志》记载:丹阳旧多红杨,一望皆丹,故曰“丹阳”。远古时候,可称泽海。徽州、金陵等地水流汇聚于此,经姑孰溪,注入长江,浩浩汤汤,不愧“巨浸”。

南宋张孝祥曾写过一首《西江月·丹阳湖》。

词曰:“问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片。”词中“寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片”,可以想见碧波万顷,一望无际的丹阳湖,而在湖面飞翔的沙鸥,似乎又给静谧的湖面掀起了动感。

当然,如果说对丹阳湖描写得最好的,应该是唐代大诗人李白《姑孰十咏》中的咏丹阳湖。

诗曰:“湖与元气连,风波浩难止。天外贾客归,云间片帆起。龟游莲叶上,鸟宿芦花里。少女棹归舟,歌声逐流水。”

此地所产湖蟹“金甲红毛重达十二两(小两)”远近闻名。文人食客口口相传,遂为珍稀名品。多少食客、商贾为享此一乐,不惜携重金而来。当年乾隆皇帝下江南,据说食后赞不绝口,金口御笔封花津蟹为“蟹中之王”。

丹阳湖只是古丹阳大泽的一部分而已,随着时间的流逝,丹阳大泽逐渐萎缩,分化出固城湖、石臼湖和丹阳湖。如今丹阳湖也已名存实亡,花津蟹亦如胜芳蟹一样,也渐渐不为人知。上世纪80年代,固城湖大闸蟹声名鹊起,成为苏蟹中的名品,和阳澄湖蟹一道,蜚声中外。

对于中国人来说,吃是门艺术,博大精深,内蕴极广,不容胡来。

艺术亦复如是,虽然其中亦有为吃的成分,但却不容掺假,掺了假的艺术,就是蒙吃蒙喝,声名俱毁,那是一定的。文人画家每至暮秋时节,持螯赏菊是少不了的事情,雅吃免不了要画,而画蟹则是当然的主题。在众多画家中,我最喜爱的是白石老人的蟹画。白石老人尝言,作画在似与不似之间,不似为欺世,太似则为媚俗。这是至理名言,可偏偏有人拿着貌似白石老人的笔墨画蟹充真,这就俗了。

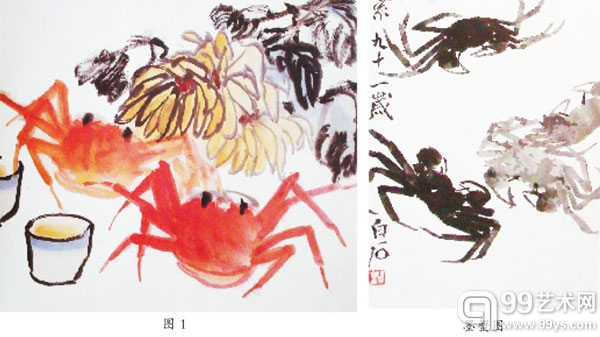

尝见一本刊物上有白石风格的蟹画,乍看笔墨,有那么几分相似,细一看,这画不免欺世,原因很简单,不像。画面上画的是菊花、黄酒、螃蟹三样东西(见附图1),可偏偏螃蟹却少画了一对螯,俗称“螃蟹钳子”,不留心看还不觉得什么,如果仔细看,怎么看怎么别扭。

有一个故事,说的是有位大画家也学着白石老人画虾,自诩这点微末技艺,能难得了我吗?看了这人的画,白石老人点头称许,背着人的时候,老人却悄悄告诉他,虾的身子应该画七段,画多画少都不像。那人表面点头,心里却不服,回家命人买回虾来看,一看还真是那么回事,不由心里佩服老人观察事物的细致。这个故事自然有演义的成分,但却说明老人似与不似的道理。画虾自然不能拘泥于七段,但却告诉人们办事不可不细致。

1920年,白石老人时年58岁。

他自己尝言:“予五十岁后之画,冷逸如雪个。避乡乱窜于京师,识者寡。友人陈师曾劝改造,信之,即一弃。”画蟹,是齐白石最喜爱的题材之一。世人皆知白石老人善画虾,殊不知老人亦善画蟹,他曾感慨道:“予年七十八矣,人谓只能画虾,冤哉!”向来为人称道的齐氏三绝“虾、蟹、鸡”,水族类就居其二,看来老人画虾蟹的确是有心得,不同凡响。他在《谈艺录》中说:“余寄萍堂后,石侧有井,苍绿错杂,尝有肥蟹横行其上,余细视之,蟹行,其足一举一践,其足虽多,不乱规矩,世间画此者不能知。”

62岁那年,白石老人画了《芙蓉四蟹图》,这件作品画得规规矩矩,芙蓉花下,四只横行的蟹,错落分布,虽然布局有致,但画工却不甚佳,墨色的层次感较差,调子单一,蟹的背腹部变化不大,可视作一种探索式的尝试。

1946年,时年84岁的白石老人经过多年的探索尝试,终于将蟹的质感用水墨完美地表现出来,达到了前所未有的高度,特别是蟹的形态,简直呼之欲出,我们可以从他画的《鱼蟹图》中,得到印证。中国人的水墨画,不愁你想不到,愁的是想的到却做不到。其中重要之处是水墨的相互关系,以及水墨又和宣纸的关系,那个差了都不行,都达不到心中的那个目标,这需要长年累月的摸索实验。

到了1948年,白石老人又画了《虾蟹图》。这一年白石老人86岁,我们可以看到二十多年过去了,他的探索一直没有停止,他在不断否定自己的同时,又在不断的进步。我们如果拿这件《虾蟹图》和他早前的《芙蓉四蟹图》比较,变化相当明显,水平是不可同日而语的。他曾在一幅《墨蟹图》上题句:“寄萍老人八十七所画,八十岁之前不能为也。”

白石老人画水族类的画,画了一生,它们都是我们常见的,换句话说,都是平凡的,可它们却是那样感人至深,这其中的缘由,秦牧同志在他的著作《艺海拾贝·虾趣》一文中说的最好:“不管你把那叫做含蓄也好,深厚也好,丰富也好,精致也好,反正就是这么一些东西,使那貌似平凡的一件小小的艺术品,变成光辉灿烂了”。

编辑:江兵