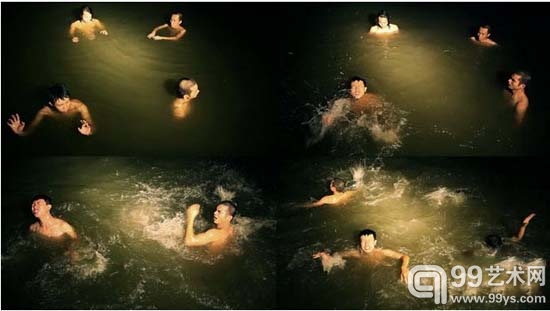

陈晓云 《绝望表演》 3分12秒 单屏录像 2013年

陈晓云访谈

记者:如果没有电脑你会做艺术吗?想过没有?

陈:会做,艺术也不需要太多数据量。

记者:为什么是影像?主要是影像?

陈:一开始是想省事,觉得从脑电波转化成数字信号是件特别符合逻辑的事情,后来还是想证明能省事,最后发现费事已经来不及了。

记者:从职业的角度,有没有想过改行做别的?或者感觉自己还有可能改行做别的?

陈:认真的没有过。开玩笑的话,我随时改行,很多时候想改行是因为这个行业挫折感太强,目标太抽象,随时有压力,永远有压力。

记者:别的行业相对就没有?

陈:这个行业快乐是因为生活方式和创作联系在一起,烦恼也是创作和生活之间距离太近。别的行业的职业追求没这个行业这么抽象呀。而且别的行业对人品要求没这么高。

记者:是说自己人品还算够行业标准?

陈:这个行业没标准,谁也不能证明自己没有达标。

记者:没标准,门槛低。

陈:是。如果真当个行业看,也简单舒坦了。问题是你能说你纯粹是当个行业来看自己的职业吗?

记者:艺术是你作为艺术家的注脚吗?不能纯粹当个行业看,那该怎么看?

陈:艺术是我作为艺术家的索引吧。行业是指模糊的外在环境吧,更多时候还是作为自己那么一个持续抽象的冲动来满足的。

记者:方便阅读?

陈:说行业是假设那些我接触的人和我出发点何目的是一样。因为说到艺术,那肯定比说到个人更难说清楚,那建立个人创作行为和艺术之间的关系肯定是一系列若有若无的索引。

记者:持续抽象的冲动?怎么讲?

陈:也不好讲,那打个比方。性冲动的持续性不是一次性的也不是单一冲动源的,也不是固定模式的也不是可具体描摹的,可俗可雅的,有因果有生理有心理有巧取豪夺有顺势而为有道德约束有情感绑架有被动有模仿有唐突也有大量失败和落空的。

记者:抽象的?

陈:抽象的呀,因为谁和艺术搞过呀?

记者:这个抽象挺具体的。

陈:行为是具体的,冲动是抽象的。不过我这么一说我也开始有点相信了 你看艺术市场艺术家批评家都像维护道德上的一夫一妻制一样坚持认为一个对单一母题做坚贞不渝地长期探索的艺术家是个靠谱和有学术前途的艺术家。

记者:试图把抽象具体点的状态是歇斯底里的?

陈:歇斯底里是励志词汇。如果我们晚上呆在家里无聊,把整个房间的布置换一个方向,早上起来就有重新做人的感觉了。如果我们在酒吧里看着一屋子的狗男女,我们偷偷把酒吧音乐瞬间拧到最大1/2秒,那高频的噪音快得像一瞬间的幻觉,这幻觉就是歇斯底里的快感。

记者:是吧?那会不会怀疑自己出了什么状况啊?

陈:施主,不会的,因为有歇斯底里这个词汇保佑你。

记者:兜底的家伙早准备好了,所以所谓安全感什么的,还是有的?

陈:安全感没有的。我们没安全感的人都对安全感敬而远之。安全感的座右铭就是不要多想。

记者:影像界有没有“句子”这样的说法?

陈:不懂。有没有影像界都不好说,影像干嘛要界呀?人人自带视网膜,油画界的油画家谈谈油画颜料还算小清新,要是有影像界,谈啥都像卖盗版碟的。

记者:比如有作家说道某某作家的某小说,说是“那么多豪华句子的展厅……”我看你的录像和系列摄影,也有这个感觉,但套过来似乎应该说成是“豪华影像句子的博物馆”什么的。文字和图像一起出来的,似乎是句子?我是不知道怎么感受你作品中的抽象,才想到这个词。

陈:我也不清楚具体怎么谈论这个,但是有所谓语言的短暂性和词汇的长久性或者翻过来说的说法,艺术中也有这样的方式方法,只是不能用高下论之。可能你说的是我作品中的碎片感。一个和一个之间的罗列堆砌,小感觉和小感觉之间驴打滚。

记者:是这个碎片感。

陈:那这样说我,我服的,我就是热锅上的蚂蚁。

记者:不服的,但热得慌没办法。

陈:我也克服不了这没完没了的焦虑。你不能让每个焦虑完整化,你必须切断,所以,这些就是碎片。或者说,你不能让你的焦虑成为作品,你最多只能让焦虑成为作品的材料。一个材料化的焦虑传递一种叫语言化的感受。如果切断这些感受的连贯性,那就是一些焦虑或者感受的颗粒,这些颗粒依然保持一定的摩擦感,这是词汇。

记者:能不能谈谈现实?我们能够谈论身处其中的热锅吗?

陈:好呀。我谈?你问呀?无从谈起呀。

记者:我无从问起啊。

陈:现实,人人的现实,不是隐性的需要洞察的,是摆在每条马路上每个人面前完全一样的现实。在现实面前甚至不需要艺术家,哪怕有钱人和彻底的穷鬼面对的都是一样的现实。怎么说呢?说到现实如果没有行动,那就没什么好说的。对现实大家的认识都这么统一 ,但是对未来却有无数的分歧。我最近发现我们全国人民都天生的具有历史的现实观,就是用没有经过的历史来判断现实。因为历史的恐吓历史的攀比历史的痛楚历史的戾气和历史的不堪,我们似乎就具有更大的现实免疫力,历史让大家更懦弱,更虚伪。这个现在今天和昨天一样和十年前一样和几十年前一样,明天肯定还这样,这是十四亿人的奇耻大辱呀。这就是现实,现实就是活该,没什么好谈的。只配这个现实,全国人民只配这个现实。我不才,也只配这个现实。这些年,一开始还觉得网上大家挺有戏的,现在看来,最后成了各种卖乖讨巧的地方。现实没有变得更迫切,现实成了材料,现实成了加工素材,现实因为这样让大家有了距离,创痛居然开始变得审美,现实已经不是现实,现实成了抽象的词汇,现实被庸俗化,现实成了抽奖,谁是下一个倒霉的人,现实成了围观倒霉蛋的狂欢。

记者:焦虑!一谈现实,焦虑就切肤入肉刺骨。

陈:是。极其不爽,各种急慢性愤怒,一谈现实就觉得自己不成熟。

记者:是啊,太不成熟了,太幼稚了。

陈:谈到现实都没法再谈回艺术了。

记者:我感觉谈现实就是谈艺术。

陈:我对现实的使用很谨慎,是因为我很难把现实做材料来理解。我宁愿把现实作为一种情绪材料,或者心理材料。

记者:你对待现实的态度不是现实主义的,现实主义其实就是势利主义。

陈:我们很容易从美学上被共产主义吸引,因为我们是从这个机制里教化出来的,特别势力眼也特别神经病,利己主义的公共化仪式化,和集体恐惧的个人化,培养的就是我们这样的慢性贪生怕死,和急性舍身取义。我们都是潜在歇斯底里的二百五。

【编辑:谈玉梅】

编辑:admin