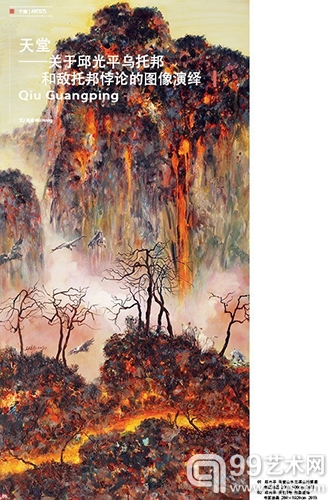

天堂 ——关于邱光平乌托邦和敌托邦悖论的图像演绎

在成都的艺术圈中,邱光平有一个玩笑式的别称:邱克思,这源自于他有着一副络腮胡须。一方面似乎是因为大胡须的性别特征证明了别人对他自己男性阳刚之气的肯定和欣赏;而另一方面,“克思”二字可能会带来的某种精神气质的联想恰恰与他的作品中所要追求的价值观取向是一致的。他敏感地把握住了这一点,由此产生了两件作品,都名为《克思的马车》,而我们的天堂之旅也就从这里开始了。

在《克思的马车》这个题目下,邱光平创作的第一件作品是一个行为艺术。那是在2007年他第一次去西藏的珠峰登大本营的时候,触目所及,周边肃穆的环境和崇高的形式感刺激着他。他感觉到身体内的一种莫名的情绪必须要得到释放,于是,在几乎没有任何技术准备的情况下,他创作了平生第一个行为艺术作品。同样的题目下,邱光平创作的第二件作品是一幅油画,在一群奔突、惊恐、嘶鸣、咆哮的烈马的背后,坐在马车上的御者是一个中国古人形象。他或者是孔子,也或许可能是老子,而恰恰不是与题目对应的那位“克思”的形象。这种有意造成的有趣的语意错位,实际上是将所指从某个明确的人物对象身上抽离出来,从而传递出了一种更具普遍性的人文价值关怀。

对于邱光平的创作而言,这两件作品算不上代表作,但是同一个创作母题经由两种不同的创作媒介在不同的时间段中分别出现,这恰好说明了上述的主题可以作为理解、分析他的作品的一条线索;同时,也可以作为直观感受他本人的精神气质的一种途径。

我曾于2009年在上海美术馆为邱光平策划了一个名为“四面楚歌”的个展,彼时的邱光平,内心充满了一种撕裂式的情绪张力——呼唤激情、渴望崇高的英雄主义情结与现实的平庸纠结在一起,人文主义理想与物质化的社会环境碰撞在一起。在这个时期,邱光平的作品中较多出现的是把马作为一种形象载体。马作为前工业时代与人类命运相关的动物,在人类文明长期的意义累积中,早已成为了一种人格化的象征喻体。而邱光平恰恰是将马的象征系统进行了整体化的再隐喻转换,并以此建立了一种新的修辞格式。首先,在他的作品中出现的那些马的形象也是他自己性格的象征。邱光平天生豪放,喜欢无拘无束的生活状态,倾慕古代侠客式仗剑行天下的散漫与自由;但是,现代社会中人的身份定位却越来越刻板和程式化,这使他思考:“我们为什么会有‘这样’的生活?”这种心理张力投射到他的作品中之后,我们再来看他的画面中那些极度夸张和变形的马的形象,就会发现它们其实都是挣扎在现代性“炼狱”中的自由精灵。从这里,我们可以发现,邱光平早期作品的主题发展固然基于他自己的性格秉性和人生阅历,但是,如果仅仅止于此的话,他的作品或许会发展成为一种沉浸在个人情绪中的表现主义式的绘画语言玩味。而事实上,他的作品其实是发乎个性而升华于人类的共性,并由此进入到了一种对于人类文明的发展模式的思考和质疑之中。

因为地域之便,“去藏区!”成为很多四川艺术家潜意识中的一种冲动。2011年初夏,因为需要打开创作思路上的一个突破口,同时也是为了让自己越来越无所归依的内心找到一个着陆点,加上弥漫在每个人潜意识中的荒诞的末日气氛,邱光平和几个朋友一道组建了一个车队,向藏区进发。他在藏区自然的深邃和进藏过程的无常中得到了一种启示。周边拥挤而杂乱的环境,以及空旷、荒凉的山野,不禁让人深思,世人通过各种方式苦苦追求的那个天堂到底在哪里?它是在市井间,在深山绝岭中,还是在缥缈的宇宙之中,抑或是在另一个我们所不能知觉的时空里?眼前的精神之城分明是一个脱离了物质依存的、抽象的“天空之城”。几乎所有从事视觉艺术形式创作的人,在通过自己的眼睛看到这个真实而又虚幻的场景之后,都马上会有将所看到的一切表达出来的冲动,邱光平也有过这样的计划。邱光平此前在作品中反复去塑造和表现的那些嘶鸣、挣扎、奔突的马的形象,既是煎熬在现代性的“荒原”之中的现代人的心灵写照,同时,也是他自己内心中一种无所归依的情绪的表现。那么,在经历了这次“心灵的洗涤和升华”之后,他似乎将这种宿命主义的神秘论作为自己创作的基点了。这对于像邱光平这样遵从于自己的感性、直觉的艺术家来说,似乎是一个合理的变化逻辑。

与此同时,在整个2012年间,邱光平还像记日记一样每天完成一个单元的作品。“2012”作为一个能够引起全世界各种族、各文明类型、各社会制度下的人们所广泛认同的现象,对于人类到底意味着什么?从这层意义上而言,倒不如将作为一个世纪“预言”的“2012”理解为一种具有形式延展性的“世纪寓言”。邱光平敏感地意识到这一年的不平常和戏剧性。结合上述的社会信息接收方式和社会群体心理结构形式的统一性认识,他从2012年的第一天至最后一天的时间里,每天依据手机新闻客户端上的浏览关注率的高低排列,选取一张这一天最为“热点”的社会新闻来作为自己的表现对象,而在画面制作的过程中,又通过丝网印刷的方式,突出图像来源的这种“媒介传播”的特征性。我们最终在邱光平的这件由三百六十五张单幅的画面所构成的《天堂日记》中也可以发现这种迹象—它们一方面是由我们现存的文明模式和社会心理所制造出来的“社会现实”,同时也是由作为信息接受大众通过“关注”的方式用注意力挑选和强调出来的群体“心理现实”,而这个主题实际上是随着作品在每天不间断的创作过程中逐步显现出来的。

编辑:陈荷梅