中国古代科举考试选拔人才,一看书法,二看文章。凡书法欠佳者,别说进士、状元,就是举人、秀才也难考中。尤其是清朝科举选拔更重书法,要想通过科举的文人,必须练习馆阁体。因此,进士、状元除了要在文章方面出类拔萃外,书法造诣也须精深。从这个角度来看,清代遗留下来的科举书法作品是很具有收藏价值的。

2013年12月31日的“福建静轩2013伯雅秋季艺术品拍卖会”刚落下帷幕。据悉,这场拍卖会上名人佳作云集,而其中,作为收藏市场“新贵”的科举名人书法作品,也受到不少厦门藏家关注。本期《鉴赏家》,我们将来欣赏这些科举名家书法的艺术魅力。

据了解,科举制度在隋朝开始确立,直至清末废止。科举制度实行以文取士,学子们不仅要展示其深厚的儒学功底和经世致用的实用本领,同时也要展示其书法绘画的艺术功底。因此,中国古代状元、榜眼、探花等,多能书善画。

“在清代状元、进士中,陆润庠、刘墉、刘春霖、康有为等人,不仅是政界要人,还是当时很有名的书法家。”厦门伯雅文化艺术品经纪机构负责人刘先生告诉记者,其中,刘墉更是书法史上的显赫人物。而吴伟业、彭启丰、钱维城、张万之等精于水墨丹青,所绘山水,领一时风骚,为世人所珍。

刘先生说,晚清科举书法影响绵延至今,“正心诚意”的道德观念正是士人书法的立足点。这一观念对书法技法层面讲究“指死腕活”、“中锋用笔”、“端庄结字”等的影响是显然的。据悉,清代早期书法盛行帖学,中期碑学兴起,并渐渐兴盛直至清末。清代科举书法也是按照这一书法发展的进程推进。

不过,记者注意到,尽管状元、进士等书法艺术价值高,但在过去一段时间,学术界对该领域的研究并不足。而今,随着更多人开始关注,明清科举书法的价值,也不断被人认知。近年来,厦门市场曾举办多场此类题材艺术品展,均受到不少厦门藏家欢迎。

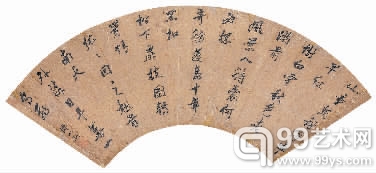

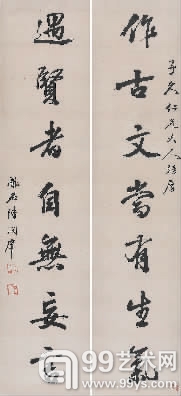

在“福建静轩2013伯雅秋季艺术品拍卖会”上,记者见到了80余件清末时期状元、进士的书法作品,包括陆润庠、曹鸿勋、管延献、陆宝忠、张嘉禄、丁仁长、刘世安等人的佳作。

“时下,清代状元、进士书法作品已成为拍场新宠,陆宝忠、谭延闿、王同愈等清代大名家进士书法作品,更是深受藏家追捧,价格连年上涨,动辄数万元一件。”刘先生说,大名家意境功成名就,艺术地位稳定,作品价格相对较高,而中小名家进士则具有成长性,他们的作品市场价位相对较低,并且有可能收藏到精品,比较适合大众收藏。

清代部分科举书法名人

陆润庠(1841-1915),字凤石,号云洒、固叟,元和(今江苏苏州)人。同治十三年(1874)状元,历任国子监祭酒、山东学政、国子监祭酒。后任工部尚书、吏部尚书,官至太保、东阁大学士、体仁阁大学士。宣统三年(1911)皇族内阁成立时,任弼德院院长。其书法清华朗润,意近欧、虞。然馆阁气稍重。

曹鸿勋(1846-1910),字仲铭,又字竹铭,号兰生,清光绪丙子状元。潍县(今潍城区)西南关新巷子人。1873年(同治十二年)拔贡,朝考一等一名,派往刑部任七品京官。1876年(光绪二年)中状元,成清第一百零二名状元,也成为有科举以来潍县第一位状元,中状元後,授职翰林院修撰,掌修国史。

陈冕(1859-1893),字冠生。北京人。祖籍浙江绍兴府山阴县,籍贯济南。清代状元,翰林院编修。17岁时参加乡试中举,并任国子监学正学碌。1883年(光绪九年)参加殿试,一举夺魁,成为状元,入翰林院为修撰,掌修国史。

编辑:江兵