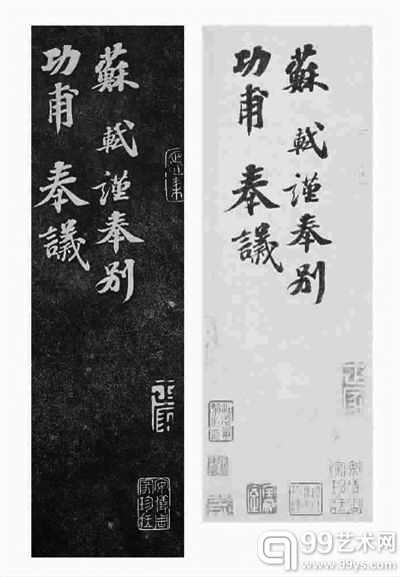

《安素轩石刻》中的苏轼《功甫帖》拓本(左)、《功甫帖》墨迹本(右)

不是每次出发都有收获;但不能错过每次机会

记者:针对上海博物馆三位研究员对《功甫帖》真伪的质疑,您丈夫刘益谦先生发表声明。声明中,他对自己20年收藏路上的艰辛一笔带过;但我们知道,收藏从来不是件容易的事。作为他的太太,同时也是藏家,您和大家分享下其中甘苦吧。

王薇:《功甫帖》真伪属学术争论,目前还未定论,我不想讲,还是讲我自己这些年的经历吧。

我不是个轻易会哭的人;但2009年11月8日,我哭了。那天,《革命的时代——延安以来的主题创作大展》在上海美术馆开幕,展出的78件作品是从我历时7年收藏的作品中精选出来的。开展前,我最后在展厅里走一遍,一幅幅画看过去,脑海里就会闪现我和这幅画的缘分。

记者:怎样的缘分?

王薇:为了这个“红色经典”主题收藏,那些年里,我始终处于随时出发的状态:各地画廊打来电话,发来照片,只要我看了觉得还可以的,立刻就拖着拉杆箱去机场。有一次,我上午10点接到电话,下午1点人已在飞机上了,晚上9点又回到了上海。最夸张的一次是凌晨3点回的家。

记者:不是每次出发都有收获吧?

王薇:那当然,失望多过惊喜,可我不想错过机会。有一次,人家说北京有人收有大量革命年代的藏品,我兴冲冲跑去一看,只是一堆垃圾。

记者:女性涉足“红色”收藏,有点出人意料。

王薇:2005年,我在一次拍卖会上看到张洪祥的油画《艰苦岁月》,瞬间心情澎湃,因为那幅画曾出现在我的小学语文课本里。作品描绘了这样一个故事:毛泽东在井冈山茨坪的小山头上露天办公,遇见挖野菜归来的红军战士,主席从箩筐里拿起野菜说,“野菜很苦,但有政治营养。”为了在画布上表现这种艰苦奋斗的精神,张洪祥在茨坪大量写生,在三十多张草图及多幅油画稿的基础上,历时三年完成创作。这件作品多次在报刊上发表,是上世纪七十年代革命主题创作中的重要作品。

于是我就想把画买下来,没想到有位外国太太和我竞争,最后还是我得到了画。洋太太就来和我商量,让我加价把画转给她。我没同意;但她的诚意让我感动,说明即使外国人,也非常珍视我们这段峥嵘岁月。从那以后,我就萌生了收藏“红色经典”的念头。

记者:您的藏品中有不少具有相当高的历史价值。

王薇:是的,藏品中有10多幅作品原为中央美术馆收藏;沈嘉蔚的 《为我们伟大祖国站岗》、靳尚谊的《毛主席视察上钢三厂》、陈逸飞的《踱步》等画作,可以串起中国革命、建设和改革的历史脉络。去年中国美术馆筹备孙宗慰诞辰百年绘画展时,发现展品中缺少4件重要作品,还来向我们借。

每天过舒适安逸的生活,那样的状态安不住心

记者:您自己拖着箱子去看画,不请专家陪同?

王薇:那时都是我自己看的,我相信自己的眼光,当然现在我会更多听取专家意见。其实,我和我先生一直喜欢艺术品,很早就开始收藏。以前我们住在城隍庙附近,一有空就去城隍庙转,一有钱就买些瓷器、杂件。1987年,我们在那里见到一件象牙雕,很漂亮;但标价30多万元,而我们当时存款只有10多万元,害得我俩几天没睡好觉。艺术就是这样,你会不由自主地被吸引。

我从小喜欢画画,读书时一直负责制作黑板报。但要做好收藏,仅靠生活积累是不够的,所以我在32岁那年,在当了几年全职太太后,自荐担任一家新成立的拍卖公司的经理,那时我生完孩子才6个月。那三年里,我天天从早忙到晚,拍卖前连着一周都是凌晨两三点才睡。

记者:这么辛苦为什么?

王薇:我就是想做事,做自己喜欢的事。每天过舒适安逸的生活,那样的状态安不住我的心。那三年虽然苦;但值得,我的眼光就是那时练出来的。不过,收藏路没有止境,你得坚持多看多学,才能保持那种状态。

记者:什么样的状态?

王薇:能从画中读懂画家的心声。两三年前,当我第一次看到“80后”艺术家李青的作品《一次采访》时,就觉得她是在用空间的视觉表现时间的流逝。画面是记者采访刘晓庆,刘晓庆的形象有多个,分别是她不同时期演绎的银幕形象。我当场就花80万元买了下来,创造了李青作品当时的最高价。现在有机构出800万元想要收购这幅画;但我不会出让。

记者:您的收藏重心是不是已从“红色经典”转到了当代艺术?

王薇:我对艺术的态度是包容的、开放的;但我确实更看重“70后”、“80后”,甚至“90后”艺术家。你可以用2000万元买一幅经典作品,面向的是过去;也可以选择买100件年轻艺术家的作品,面向的是未来。面向未来更具挑战性。

记者:您看好哪些年轻艺术家?

王薇:我们龙美术馆(浦东馆)在办一个“纵横阡陌——中国当代青年艺术家作品馆藏展”,参展艺术家都是我看好的。

艺术价值不高的、重复的藏品绝不纳入美术馆的馆藏体系

记者:龙美术馆对您来说意味着什么?

王薇:美术馆是我做成的最大一件事,是对我前50年人生最好的总结。

美术馆分浦东、浦西两个馆,浦东馆开馆整一年,浦西馆预计今年3月28日开馆。无论是举办过的十余个展览,还是开展的多次学术活动,均受到了市民和专家学者的好评。这是因为我们严格执行把个人收藏和美术馆藏品分开的原则。我的所有藏品,只有经过专家团队的严格挑选才能进入美术馆的馆藏体系,那些艺术价值不高、重复的作品绝不纳入。

记者:两年内建起一座1万多平方米的浦东馆,又马不停蹄地投入到3万多平方米的浦西馆的建设中,听说您有一天累得说不出话,倒下了;但第二天又爬起来去杭州,与策展人开了3小时的会。个人收藏艺术品可以怡情,可以投资,为什么要费钱费力办公益美术馆?

王薇:我和我先生都50岁了,难道还能再活50年,继续私藏这些艺术品?我们想把它们拿出来与大家分享。

我今天从美术馆出来的时候,馆里正好来了一群幼儿园小朋友,热热闹闹的,美术专业的学生们也常来馆里临摹。前阵子,我们还把雅安地震灾区的一些孩子接来参观美术馆,我带头捐画拍卖,为孩子们筹款。

所有这些,就是我辛苦的意义所在。收藏是一段漫长的岁月,应该慢慢走,慢了才看得见风景。

编辑:admin