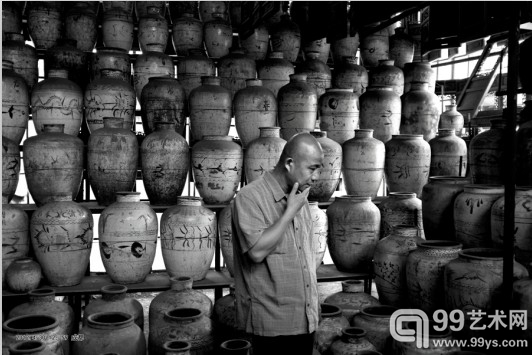

2012.5.20 14:56 成都蓝顶 51×76cm

美学来源是电影

张骏摄影的美学来源,一般都会被认为来源于绘画,这固然没错,因为他从小画画,油画作品曾获过奖,参加过无数美展,后来不再画画,但从事的工作都和艺术相关。他的摄影,关注的都是艺术圈的人和事,在图片的审美趣味上能明显看到绘画的痕迹。没想到,张骏自认为他的摄影美学来源更多是电影,这样的影响是累积产生的结果,跟他在电影厂的经历有关,跟早年疯狂看电影有关。

电影对摄影的影响,一是他从不把摄影看成静态的东西,因此完全无法接受摆拍。好些杂志找他拍周春芽、方力均等艺术家做封面,让他租棚,配助手,但他朝死里拍也拍不出来,找不到感觉。张骏说,一摆拍就脱离状况了,我希望在事件中去看他,是一个不被关注的记录状态,一旦被关注,就会变。

电影对张骏摄影的第二个影响是对场景的敏感和捕捉,比如拍梵高曾在那里画了很多画的黄色咖啡馆,就极有镜头感。张骏说,很多时候不是我在举相机,是某人的瞬间,出现的某个关系即某部片子里的场景,我下意识地拍了下来。

电影的影响渗透到了这次展览,无论展场布置还是画册,就像一部流动的影像,每张图片没有标题,只简单标上几月几号几点几分地点,每幅似乎就是电影的一帧画面。更极致的是,吕澎说从展览角度要有横向也要有纵向的图片,但就是找不到,因为电影画幅都是横向的,张骏下意识只拍横向的,纵向的几乎不会拍。

2012.4.30 12:59 成都76×51cm

对话:微博让我找到摄影的自信

记者(以下简称记):什么时候开始接触摄影的?

张骏(以下简称张):有30多年。我上世纪80年代从学校毕业分到部队,配了个120的双镜头机器;1986年转业时买了第一台相机,海鸥,500多块,花了转业费的一多半。到峨影厂,我想当美工,却分到党办当秘书,两年后考美院,把工作辞了,毕业后分到计生委人口电视剧中心,后来也出来了,成了自由人。图片一直在拍,最开始主要是为画画积累素材,在胶片和数码交接的时代停了一阵摄影,2007年去欧洲时买了个尼康单反D200,才又正经搞摄影了。

记:你一直很强调做摄影的业余性,怎么理解?

张:前两年我在中央美院看过一个展览《消失的风景》,摄影师叫让·鲍德里亚,是后现代思想家、哲学家,他有个观点,永远用业余的方式来看待摄影,看待哲学,永远不要走到专业领域。这对我触动比较大。比如站在艺术家的身份玩摄影,用摄影方式观察艺术,最后形成自己的风格。我很自信,我的照片有一种东西是自己捕捉到的,我的优势就是这个。

记:你做展览的想法是从什么时候有的呢?

张:很早以前就说起,很多朋友看了照片,说可以做一个相关联的摄影展览。我觉得主要还是因为微博。以前拍东西,互相之间不交流,有了微博,有了互动,自己要去关心,也很容易被关心到,指向性也很准确,慢慢互动到觉得很自信了,发现在中国,我想要表现的这一块,没有更好的摄影师,说不定我可以做得更好。有人要给我做展览的时候,我觉得也比较成熟。

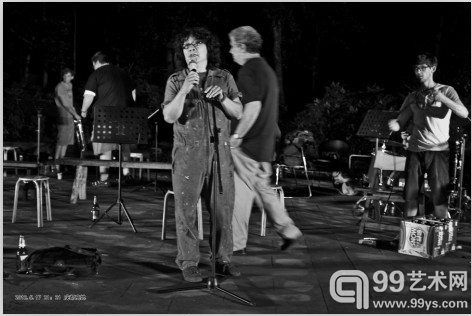

2012.5.17 21:21 成都高地 51×76cm

记:你想还要表现的这一块就是当代艺术。

张:对,我对这个系统熟悉,晓得要表达啥子,不在这个系统不行,我也喜欢动物,做梦当个饲养员,但不在这个系统,就拍不好。也有喊我拍社会问题的,容易成功,比如环境污染、电子垃圾,但我咋个都进入不到状况。我还是想尽量做得比较单一,在我的系统,优美一点的。

记:很多朋友还想看到你再画,你什么时候彻底不画的?

张:1997年,有很多因素,关键因素和我经历、审美形成有关,对当代艺术有抵触,不晓得咋办。当年八五新潮大部分写实为主的西南画家,好多被冲得七零八落。何多苓,画那么优美高级的东西,遇到那个状况,还是有点找不到北。但他画得太好了,冲过去就是大师,我们这些人,两下就冲垮了。现在看来,谦虚点是当年准备不够,内心不够强大,自然就被消灭了。

记:但你实际上一直在当代艺术这个圈子里。

张:严格说来,还是没摆脱艺术这个行当,从小画画,后来做其他的,搞设计、装修公司,最终觉得很无聊。艺术圈这一部分是非常喜欢的生活状态。当代艺术现在得到了从没有过的认可,有人说你画了那么久,继续画嘛。我真的画不下来。我不能在这个时候回到这个场子。也有回来的,人家对艺术喜欢程度比我强。可能我就不是太喜欢,我摄影照相,既简单又纯粹,拍点好照片,做点好展览,就可以了。

编辑:admin