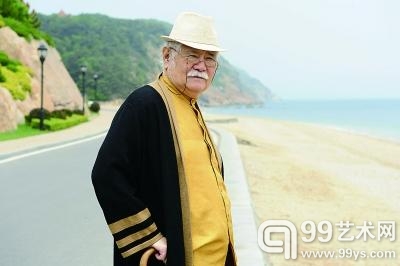

李奇茂 国际知名水墨画大师

李奇茂简介

祖籍山东莱芜,1925年出生于安徽省涡阳县。历任台湾复兴岗大学教授、台湾艺术学院教授、台湾艺术大学永久荣誉教授等。现为文化部国韵文华书画院海外艺术委员会主席、台北中华画院院长等。

他携着对绘画的挚爱游历祖国山河,又因战乱远赴台湾。半个多世纪过去了,从风华正茂的青年到倚杖而行的白发教授,故土一直是他挥之不去的情结,弘扬中华文化始终是他身体力行的信仰。

他善于在持续不断的频繁动作中瞬间抓住人物、动物重心的平衡,笔下的动物神态各异,惟妙惟肖,韵味十足。他的画雄浑、博大,有力度,有气魂,构图大胆,立意深刻。其所画的内容也多为表现北方的题材,例如倔强的山羊和奔腾的马群。

日前,李奇茂受山东画院之邀参加“齐鲁画风·山东中国画大展”开展仪式。在接受访问时,谈及创作、人生,他非常感慨地说:“这块土地是我的生命之根。”

《台北美食小吃》 1990年 181.5厘米×91厘米

《高唐忆旧》 2012年 180厘米×90 厘米

万物过眼皆为我用

李奇茂祖籍山东莱芜,后举家移民至安徽涡阳。他的祖父是个专门圈养马匹的牧场主人,常年往返于嘉峪关贩卖牲口。李奇茂常随祖父到大西北去,奔腾的马匹、倔强的羊群,自幼便镌刻在他的脑海里。而这段独特的经历对李奇茂后来的画风有着深远的影响。

在渴望子女出人头地的传统家庭,李奇茂从小临习书法,且父亲坚决反对他走绘画之路。“当时,我们全家42个人中,唯一支持我的是母亲,她是个文盲。母亲认为读书不一定能养活自己,画画得好倒可以娶妻。”源于母亲这个朴素的想法,李奇茂从传统绘画入手,在艺术道路上逐渐扎根。

“战乱影响了我的黄金时代,我目睹了生命无常,经历了骨肉分离,庆幸的是,失去的一切在台湾得以弥补。”李奇茂说。1956年,李奇茂进入复兴岗政工干校应用艺术系美术组,成为一名专业画家。在学校,他虚心学习人物、鞍马、动态素描、英式水彩等,此外,还努力研习齐白石、吴昌硕等名家画册,从中吸取养分。

“艺术源于生活。我一直推崇齐白石先生的一句话:‘万物过眼皆为我用。’”李奇茂的创作并不拘泥于山水、花鸟、人物,而是在与物象的交流、感应中不断创造。在他的笔端,有长城、戈壁等山川景物,有京都之春、韩国僧舞等异邦风情,有套马、放马等人与动物嬉戏的场景,亦有农村早晨、市井小吃、耕牛、玩弹珠等生活细节……在这些作品里,他引西润中,将色彩、结构、布局、取势与笔墨技法交融,展现着艺术与生活的高度融合,自然洒脱、气韵生动。

李奇茂作画很少纠结于技法,凭借勤学苦练与不间断地观察和思考,他的创作达到了意到笔随、随心所欲的境界。几十年来,他练就了抓笔就画的“绝活儿”。在他看来,技法由思想主导,尤其在动态速写中,更需要深厚的积淀与灵性的挥洒。“我每一次作画都是此情此境的情感宣泄,因此,每一次创作都充满激情,每幅画都是独一无二的。”他说。

“国际交流要靠文化自信”

作为享誉海内外的艺术名家,李奇茂从上世纪60年代开始就到国外讲学。50多年来,他在几十个国家先后举办百余次个展。在频繁的对外活动中,李奇茂对中西方文化交流发展中的不平衡现象深有感触。

“70年代,我在美国参加博览会,有的画家认为中国画没有颜色,不能长久保存;1985年我在意大利参加学术会议时,会场配备了英、法、日语同声传译,唯独没有中文翻译……对于这些现象,我都要站出来争取,要让他们知道中国人的自尊心在何处。”李奇茂说。

回观中国美术史,以齐白石等为代表的中国绘画精神曾一度引领世界。毕加索曾说:“我不敢去你们中国,因为中国有个齐白石。”“毕加索曾对中国学生到巴黎学习艺术表示难以理解,他认为世界上最具特色的艺术在东方。”李奇茂说,自己并不反对年轻人到西方学习,但国际交流首要的是树立文化自信,不能盲目崇拜。

“现在,我们的学生都在学习素描、油画、水彩、雕塑,但欧美哪一个大学安排了中国绘画课程呢?我们常羡慕别人讲英文,我们的母语何时才能被更多的人重视?”在李奇茂看来,随着中国经济的突飞猛进、国际地位的日渐提高,国家实力应在引领国民精神、促进文化建设方更为凸显。“文化的作用就像一粒种子植根于一片土地,它在那里生根发芽,最终还要惠及那个地方。作为一名画家,我以成长在中国的土地上而自豪,更以倡导中国精神、弘扬中华文化为己任。”李奇茂说。

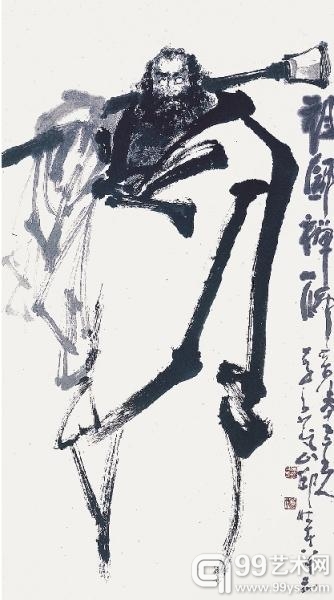

《祖师禅师》 1995年 70厘米×141厘米

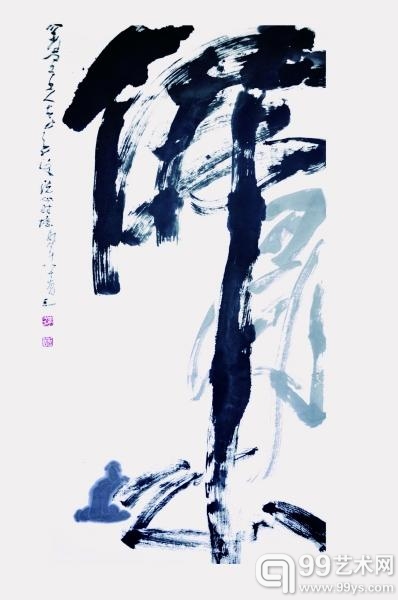

《佛即心》 1995年 70厘米×141厘米

“儒家文化浸润齐鲁画风”

李奇茂时刻萦怀故土,还对“中国书画艺术之乡”——山东高唐情有独钟。作为书画重镇,高唐建有李苦禅艺术馆、孙大石美术馆,同时又是海峡两岸书画艺术交流的基地。2010年,在中国(高唐)第五届书画博览会期间,李奇茂在高唐举办了个人书画作品展。他曾饱含激情地写下“人居四海,心在高唐”8个大字,并决定将自己的美术馆建在高唐。2012年,李奇茂美术馆开馆,展出其书画作品105幅、收藏及使用印章200余方、名人字画和藏品百余件。

在收集、整理名家作品,拓展两岸交流空间的同时,李奇茂还时刻关注着山东画坛的动态。“山东书画家至今已有三代。从李苦禅、于希宁等前辈,到现在的中国美协主席刘大为、山东画院院长孔维克等,他们为推进美术教育、推广齐鲁文化做出了重大贡献。”

山东缘何“盛产”书画名家?李奇茂认为,许多画家在山东出生、长大,然后,本着孔老夫子“周游列国”的精神到外地求学、发展,但他们始终对故土根深情浓,有承传齐鲁文脉的集体意识。“山东人讲求仁爱、包容,‘志于道,据于德,依于仁,游于艺’的儒家文化浸润了齐鲁画风;在文化性格上,‘四海之内皆兄弟’一直是山东人为人处世的信条,不论身处何地,我们都愿意与外面的人交朋友,并以赤子情怀为家乡争取荣誉。”李奇茂说。

如何维创中华文化、延续历史文脉,一直是李奇茂关注的问题。“一个地方再人杰地灵,也需要个人的努力经营。像宋代女词人李清照,在男权社会下、在国破家亡的境遇下,敢以丈夫之气承继文脉,自成风格,便是文人风骨的典范。”李奇茂强调,文化的承传说起来容易,但做起来很难,一方面要寻中华之“根”,维护和承继传统;另一方面还要发展与创新,具备时代担当。

“青年人要为时代尽责”

“一个人最大的荣耀不是赚多少钱、做多大官,而是要懂得眷恋‘生我养我’的土地,并将爱散布在这片土地上。”多少年来,李奇茂始终以“我是中国人”激励自己。以赤诚之心回报社会是他践行的原则,对于青年画子,他亦如此要求。“现在的年轻人,成长在这个时代,笔下的创作就要为当下的时代尽责。”对古与今、中与外的艺术元素如何借鉴、汲取,李奇茂认为,艺术作品一定要来源于生活,水墨、色彩等只是工具,不能代表一个艺术家的才气。艺术形式没有高低之分,不论画哪一种画,创作者最重要的是坚持。

“年轻人在创作中要有清楚的判断。首先应知道自己所长。像徐悲鸿、吴冠中等都曾留学西方,但最终又回归了中国画,因为他们有深厚的根基。年轻人要有文化储备,更要认准自己的方向。”此外,在李奇茂看来,正确的价值观决定了一个画家在艺术道路上能走多远。若为迎合商业、流行而放弃所长,创作一些违心的作品,将十分可惜。

“未来中国要靠青年一代。”李奇茂希望自己的经历对青年学子有所帮助,“未来还需要他们自己开拓,希望青年人为我们国家传承、创造更好的文化、更好的明天。”

编辑:陈荷梅