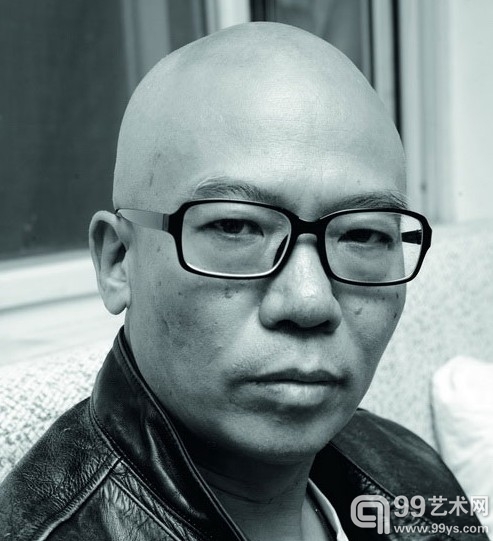

许仲敏,著名前卫艺术家。1961年生于四川绵阳,1983年进入四川美术学院版画系,在校期间就参与和策划了西南艺术群体“新具象”展览。1992年移居伦敦,2004年回国后在很多重要展览中展出了一系列令人惊叹的机械装置作品,如《桥》、《转山》、《蛋形》、《隧道》、《云》等等,在光怪陆离的声光电媒介背后,是艺术家对生命、科技和人类的思考,是科学技术与传统文化的结合。它们一方面暗喻一种自我解救的精神修行过程,另一方面则表达了未来主义式的运动之美。许仲敏的作品不仅在国内外多次获奖,也被多家重要机构收藏,如今日美术馆、余德耀艺术基金、瑞士UliSigg、法国LVMH、悉尼WhiteRabbit、美国Chaney‘s等等。

下了京承高速来到顺义高丽营,这里和人们印象中艺术家工作室应该在的地方不太一样。不像宋庄有美术馆有园子来提醒这是哪一种人爱待的地方,也不像黑桥有艺术家聚集的蓝房子酒吧和“XX艺术区”的招牌,虽然都处在城市的边缘,但高丽营一点艺术相关的点缀也没有。按照许仲敏给的地址我们来到工作室门口,结冰的河面,萧瑟的树干,连阳光下鲜红的铁门在这样的寒气中也显得更加硬冷。

许仲敏打开大门,热情地招呼我们进去,穿过工厂般堆满金属、架子、水晶的工作室,来到里屋,一个大大的炉子顿时为我们带来暖意,艺术家一边往里边添柴,一边说:“这里就我一个工作室,清静。离最近的沈少民的工作室开车也要10分钟。”许仲敏的作品多是大型的机械装置,要制作这样的东西也许在艺术家扎堆儿的地方很难找到合适的空间,所以好朋友、好喝酒的他不得不在工作时寂寞一点。不过清净也给了他思考的方便,那些有关轮回、时间、生死的内容,也不应该发生在热闹的地方。

许仲敏小时候生活在影剧院大院里,电影、戏剧是他经常接触的东西。一次突发奇想,趁父母不在,他把父亲120相机里已经拍摄好的胶卷偷偷取出来,用醋泡了之后弄干净,拿黑色墨水在上边画了很长时间,把20多米长的胶卷画满了,然后用烟盒里的锡纸、鞋盒、手电做了一个小电影放映机,召集了一帮小伙伴去澡堂看他创作的电影,一边卷卷筒还一边念旁白、讲故事。这应该是艺术家人生中的第一件作品,却已经和光影、机械、装置有关。后来许仲敏画了6年的舞台幕布,其间还去过藏区表演,这些经历也许在当时并没有意味着什么,直到上世纪80年代他进入大学后它们才逐渐开始发酵、作用。

大学期间,有两件事对许仲敏的影响很大,一个是版画的学习,另一个是“85新潮”。其实许仲敏原来一直喜欢油画,想考川美油画系,但不知道怎么冥冥中还是选择了版画。“很巧的是,这反而让我觉得对了!”许仲敏很庆幸当时的选择,版画的材料比油画丰富,没有那么多根深蒂固的传统;手工制作的过程也培养了他对不同材料的体会,需要在媒介的局限中“从心所欲而不逾矩”。掌握了铜板、石板、木板等不同材料特性,也为他之后创作机械装置这种更复杂的跨媒介作品打下了基础。而“85新潮”对许仲敏来说是对个体认识、自身生命认识的一种启蒙,“之前,我们强调的是集体主义,对个性的东西很模糊,‘85新潮’就像打开了一扇门。”而其中最直接的影响是西南艺术群体的作品呈现,比如张晓刚、潘德海、叶永青、毛旭辉的绘画。这几位艺术家都曾在云南待过,那里美丽的自然风光能很自然地和创作发生碰撞,注重对生命本身的挖掘,这一点也是许仲敏作品的核心内容。

上世纪80年代中期,还是学生的许仲敏和张晓刚在川美组织了一次新具象展览。他和当时文化界的各种人打交道,搞文学的、诗歌的、摄影的人都被请进来,并安排了一系列讲座。但事不凑巧,遇上了学生运动,有的人怕过来,有的人没过来得了,所以讲座没了,只做了画展和行为,其中一些作品、手稿、照片还是放的幻灯。学校团委、党委的人坐在下边看他们会不会有什么“问题”,最后当时川美的院长叶毓山来看了展览之后说“这个没什么啊”,事情才算打住。从中我们能看到当时的艺术环境和那一批创作者的激情。

1992年移居伦敦之前,许仲敏基本上都是用木板创作黑白作品,并试图在黑白关系中找到一种光影穿梭的视觉体验。到了英国之后他强烈感受到一些原本模糊的东西变得清晰了,对母体文化有了一种新认识。就像藏传佛教一开始也许仅仅是震撼到了青少年时期的艺术家,但身处英国,在这种距离下去梳理出生地的过去,才发现体内的一些东西和当时的经历发生了关系,对生命、轮回、时间这类关键词的思考也变得成熟。这时,许仲敏更多通过动态的录像、电影来找寻自己的语言方式。然而跨媒介——或者说新媒体的作品总是有相当高的技术门槛,机械装置从技术层面来说牵涉的科技元素就更多。一开始,因为团队人员和经验不足,好多事情他都要亲力亲为。一次展览许仲敏做了一个悬吊在空中的10米长的用木头和铁焊接成的桥,上边有100多个小人儿从桥的一头“行走”到另一头,然后又从桥底回到起点,重复循环。第一天还运转得好好的,可是后来因为离心力太大,小人儿开始往外飞,来参观的学生捡到就“私藏”了,到展览结束的时候稀稀拉拉没剩几个。经过这个事情,许仲敏开始为团队补充各种人才,还经常去工厂,尽量将想法尽善尽美地体现出来。

2004年回国后,许仲敏参加了顾振清策划的“什么艺术”展览,作品也是《桥》,技术问题解决之后,机器自身动态的寓意更加清晰了起来——人类的生活实际上就是一个无休止循环和周而复始的过程。机器中那些雕塑小人物没有任何故事,而只有重复运动的节奏,间隔的闪光,惊悸的声响,人物反复行走、消失,不断轮回。2005年的作品《隧道》是三根相接的管道,当观众走进,管道就变得透明,中间的小人儿规矩地往管道交汇的方向走,却永远错开,碰不到一起,机器自身的动作总结了现代人被规范后的模式,我们离开最初的地方将到达哪里?2006年的作品《转山》,从题目来看是藏传佛教对生命的把握,而许仲敏翻新了传统宗教的认知,将其呈现得有一点未来主义和科幻的味道,这个巨大的钢铁装置是未来城市的象征,上边“西西弗”式的小人儿使作品具备了强烈的仪式感,仿佛在麻木地追问生命在当下的意义,而存在于当下的我们,其实也在为了未来的某个东西而“转山”。

许仲敏和大多数艺术家不同,这些结合了雕塑、装置、建筑、影像和机器的作品,从具体而过分纠缠的个人生活经验中、眼前的义务中抽离,拨开现实细节的迷障,进入更加普遍的、哲学的、终极的人文关怀,这种关怀在转基因食品和信息爆炸的语境里,在人类一边孜孜不倦探索外太空,一边在地球上找不到价值的当下,对未来、对艺术的方法都是一种启示,面对自己创造的乌托邦,许仲敏说:“看到作品里的人在锈迹斑斑的桥上行走,里边有一种非常凄美的东西,但是不得不一直这样走下去。”

记者:你在北京和伦敦都有工作室吗?团队和平时的工作状态是怎样的?

许(许仲敏):2004年我刚从伦敦回来的时候还会两边跑,但精力有限,所以现在主要在北京,之前四川、伦敦工作室的助手和工人都整合在这里。团队有做机械、翻雕塑的工人,有做三维、设计的助手等等。我自己基本每天都来工作室。

记者:你曾在剧团画了6年舞台幕布,其间还去过藏区表演,这些经历对你有什么影响?

许:其实直接的影响很难说清,不过因为做了现在的事情,之前的经历才变得有意义。当你走到现在,慢慢梳理过去的时候就能看见那条线索。还在美院的时候我基本上是用木板创作黑白的作品,那种黑白的关系有一点像影子在画面中穿梭。1989年底在北京和我去英国后开始用录像、电影来找一种突破和新语言方式。后来又把电影和静态的东西结合起来,变成了平面动画的形式。作品《麻将》就是一个尝试的结果,观众窥视进去里边是明清时期的春宫图,但是动态的。这种语言把我原来对版画的理解、对影子的兴趣就整合起来了。

记者:能谈谈《桥》这个你认为“凄美”的作品吗?

许:2011年的《桥》有一点工业革命的铁桥的感觉,表面作锈,十几米长。“桥”这个概念从生命哲学来说,能表达很多内容,从此岸到彼岸,是一个宗教的时间跨度,中国的“奈何桥”,又是一种具象化的生死观。工业革命对人类有超凡的影响,引领人类向前飞跃了一大步,科技突飞猛进。但是不断更新的地平线上有什么?这才是我关心的。

记者:那你认为科技对人类的作用是纯粹正面的吗?

许:科技为各个领域带来了很多方便,把人类从自然的洞穴带出来,进入钢筋混凝土的洞穴,现在互联网甚至改变了我们的认知方式。但这同时也导致了人本身的一种缺失,古老原始的对自然的体悟出现变异、扭曲。科学帮助人的同时也伤害了人的本质。就像海龟好不容易从海底爬上陆地,看着地平线一往无前,但是总到不了尽头,却又离海岸越来越远,这种迷失在中间带的事实很悲惨很荒诞。

记者:那会不会一直往前又绕一圈回来呢?

许:这是我一直赞同的观点,在我作品中也是非常明显的一种动态。不管走多远,最终还是轮回到起点,回到古老文明对人类认知的基点上。就像现在有了转基因食品、大棚蔬菜而我们要去寻找有机食品一样,这种比喻如果是精神层面的话就更有意思。现在我们会对传统的认知进行反思,古老的文化和思想也不停提出新的意义,比如《转山》就是这类反思和现代相结合的作品,是我思维里对生命的感受。

记者:你的作品都有相当高的技术含量,是西方的科技和中国传统思想的结合。那技术和艺术应该是一种什么关系和比重?

许:不管是用传统技法还是新的媒介,技术问题其实是很容易解决的,最终作品考察的是背后的东西,比如艺术家的经历,对语言的把握,关心什么问题,又是怎样提出问题的。技术的重点不是强调材料和媒介本身的作用,而是观念和材料怎么发生关系。对装置艺术来说,作品的选材就更重要了。

记者:从上世纪80年代开始艺术创作,这30多年中你对中国当代艺术是怎样看的?和英国的艺术环境最大的区别是什么?

许:中国当代艺术时间并不长,走到现在有种很奇怪的感觉。市场的引导使艺术内部一些东西在缺失,比如批评可能往往从市场方面来谈,而较少关心当代艺术内在的问题,这导致了偏离。媒体和社会对当代艺术关注的角度也有一些偏差。参照英国的话,YBA出来的时候也是有很多资本的“干涉”,但从总体上说,艺术本身的线索是很清晰的,也是在一种相对自然的环境里生长出来的。

记者:中国传统美学对你有影响吗?

许:应该有,宋明的绘画、瓷器、家具我都很喜欢,但并不是哪个或哪类图像,而是美学的理念,比如八大山人用寥寥几笔勾勒出的东西,让人羡慕的不是视觉的结果,而是他的能力,对美的概括和体会。这不一定能在我作品中“看”得见,但是可以察觉的。

记者:有哪些艺术家和作品对你的影响比较大?

许:我喜欢弗洛伊德、培根、基弗、摩尔、博伊斯和杰夫·昆斯等很多艺术家。但并不是他们的作品直接影响我的创作,更多是引起自己的思考。英国YBA当时也看得很多,里边一些艺术家现在可能并不是特别有名,但是作品很精彩,让人印象深刻,能让我看到他们对待生活的态度。

记者:最近在做什么作品?

许:刚完成的作品叫《气泡传递》,一个个骷髅小人儿把气泡往上传,一种很容易破灭的状态,和当下的一些感受有关。另外还有一些方案正在实施。

记者:喜欢什么音乐呢?

许:现在会听一些古典乐作品。但我最喜欢还是摇滚和电子乐,比如甲壳虫乐队、大卫·鲍伊、绿洲,电子乐喜欢Underworld、Squarepusher这类的。我以前在望京的住处每周三都有聚会,放着音乐到天亮。

编辑:文凌佳