丢勒自画像

时而强盗时而王子的自画像

首先,我想,我们有必要先认识一下这幅画的主人。被称为自画像之父的丢勒给我们留下了很多遐想的侧面。 画中,我们看到了各个时期的丢勒,不同的服装也不同的表情。画家的轮廓变化,画风也稍有变化,可能唯一未变的就是他的眼眸。我不知道,对着镜子画下自己的心情和动作是什么,但是丢勒自画像眼神中的怀疑好像从未消减过,这,也是我在任何别的自画像中少见的。他面对自身的质疑或许是使之成为优秀画家的最好注脚。

丢勒亦是年少成名,当然一生也难免受名声所累。13岁便能画出自己逼真的肖像,学徒期间一度能够超越老师,凭借《启示录》正是跻身当时的大艺术家“俱乐部”。与达芬奇一样,丢勒也是一名杰出的科学家,在建筑学和美术理论上也颇有建树。他是个优秀的素描画家,他的画精确极致;他又却是个宗教信徒,对《启示录》中的鬼怪深信不疑。他不停地旅行,眼界之广,无人比肩,却一生保留着农民似的愚昧和狭隘。最后,五十七岁的丢勒,这位画坛名将陨落了。

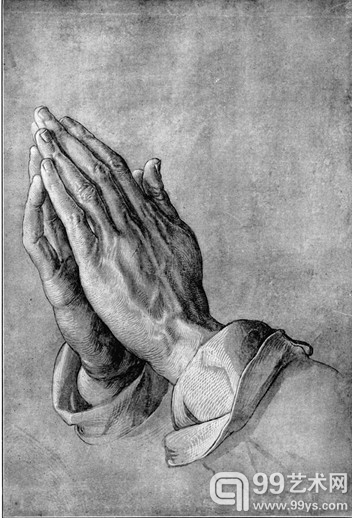

祈祷的手

祈祷之手的故事

我想看到这儿,所有人的感觉都一样,就是一个牛到不行的画家呗,就是发奖状呗,反正这样的画家不少,天才在天才堆里也是人。平平!!对,平平!!优秀多了也就不优秀了。谁让他是天才,天才就是这样的。

但是,真正让丢勒不能被忘却的并不是他的才华,他的成绩,他的智商,他的“俱乐部”,却是因为这幅《祈祷之手》,和这幅画的背后的一个关于爱与牺牲的故事。

十五世纪时,在德国的一个小村庄里,住了一个有十八个孩子的家庭。父亲是一名冶金匠,为了维持一家生计,他每天工作十八个小时。生活尽管窘迫逼人,然而这个家庭其中两个孩子却有一个同样的梦想。他们两人都希望可以发展自己在艺术方面的天份。不过他们也了解,父亲无法在经济上供他们俩到纽伦堡艺术学院读书。晚上,两兄弟在床上经过多次讨论后,得出结论:以掷铜板决定──胜者到艺术学院读书,败者则到附近的矿场工作赚钱;四年后,在矿场工作的那一个再到艺术学院读书,由学成毕业那一个赚钱支持。如果需要,可能也要到矿场工作。

星期日早上做完礼拜,他们掷了铜板,结果,弟弟Albrecht Durer(丢勒)胜出,去了纽伦堡艺术学院。哥哥Albert则去了危险的矿场工作,四年来一直为弟弟提供经济支持。Albrecht在艺术学院表现很突出,他的油画简直比教授的还要好。到毕业时,他的作品已经能赚不少钱了。

在这位年轻的艺术家返回家乡的那一天,家人为他准备了盛宴,庆祝他学成归来。当漫长而难忘的宴席快要结束时,伴随着音乐和笑声,亚尔伯起身答谢敬爱的哥哥几年来对他的支持,他说:“现在轮到你了,亲爱的哥哥,我会全力支持你到纽伦堡艺术学院攻读,实现你的梦想!”

所有的目光都急切地转移到桌子的另一端,坐在那里的Albert双泪直流,只见他垂下头,边摇头边重复说着:“不……不……”

终于,Albert站了起来,他擦干脸颊上的泪水,看了看长桌两边他所爱的亲友们的脸,把双手移近右脸颊,说:“不,弟弟,我上不了纽伦堡艺术学院了。太迟了。看看我的双手──四年来在矿场工作,毁了我的手,关节动弹不得,现在我的手连举杯为你庆贺也不可能,何况是挥动画笔或雕刻刀呢?不,弟弟……已经太迟了……”

因为情感所以不朽

四百五十多年过去了,Albrecht Durer有成千上百部的杰作流传下来,他的速写、素描、水彩画、木刻、铜刻等可以在世界各地博物馆找到;然而,大多数人最为熟悉的,却是其中的一件作品。也许,你的家里或者办公室里就悬挂着一件它的复制品。

为了补偿哥哥所做的牺牲,表达对哥哥的敬意,一天,Albrecht Durer下了很大的工夫把哥哥合起的粗糙的双手刻了下来。他把这幅伟大的作品简单地称为“双手”,然而,全世界的人都立刻敞开心扉,瞻仰这幅杰作,把这幅爱的作品重新命名为“祈祷之手”。

下次当你看到这幅感人的作品,仔细看一下。如果你也需要这么一幅画,就让它成为你的提醒,没有人──没有人能单枪匹马地获得成功!

编辑:admin