张小涛,活跃于中国当代艺术领域的新媒体艺术领军人物,被评论界称为“令人惊异的艺术家”。1970年,张小涛生于重庆合川,1996年毕业于四川美术学院油画系,2011年至今任四川美术学院新媒体艺术系系主任、副教授。他曾参加第55届威尼斯双年展、第7届亚太当代艺术三年展、布拉格双年展、广州三年展、荷兰电影节、亚洲动画大赛等。

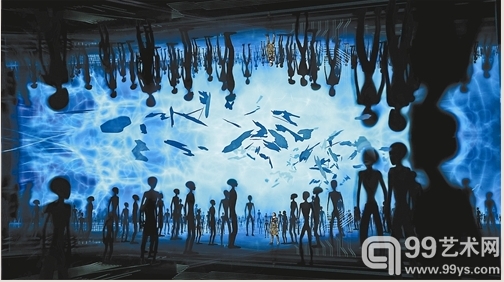

《萨迦》 截图

《萨迦》 截图

开幕式刚结束,张小涛就马不停蹄地奔赴韩国首尔,参加“业态文明——中韩新媒体艺术展”。此次展览,来自中国的6个参展艺术家中,张小涛是唯一的重庆人。

近日,风尘仆仆回渝的张小涛接受了记者专访,讲述他的新媒体艺术创作之路。

10次到重钢采集素材,《迷雾》一战成名

“我一直在努力寻找能够独立表达自己的语言,新媒体艺术也许就是那条路。”谈到9年前的转型,张小涛这样说。

2005年,已经在北京798艺术区站稳脚跟的张小涛,开始尝试从绘画转向新媒体艺术创作。当时,他的画作在市场上颇受欢迎,不少朋友对他的转型很不理解。

不过,张小涛对此很有信心。

2007年,张小涛着手创作他的首部新媒体实验动画作品《迷雾》。这部短片时长34分零6秒,整整耗时一年多,投入了300多万元。

《迷雾》中,蚂蚁、蜥蜴等动物构建了一个又一个世界,然后又一次次将其摧毁,再构建。张小涛说,在这件作品中,他关注的主题是环保、社会和生命。

为了采集《迷雾》所需要的素材,张小涛曾带领团队10次来到位于大渡口的重钢集团进行拍摄,也曾到西藏去采集大山大水。重钢的画面在该片中占了大约20分钟的片长。

事实上,在四川美术学院读大学时,张小涛就被黄桷坪浓烈的工业痕迹深深吸引。高耸的烟囱、坚硬的厂房、呼啸的火车以及位于大渡口的重钢都成为他深入骨髓的记忆。“在《迷雾》中,我也把这种情怀放了进去。”

这部《迷雾》,是张小涛新媒体艺术的成名之作。

2008年,《迷雾》亮相北京伊比利亚当代艺术中心,震惊四座。随后,《迷雾》频频参加国内外各项大展,亮相国际舞台。张小涛本人也因此在美术批评家年会上被评为“2008年度青年艺术家”。

搞新媒体创作,有时像化学家在做实验

红色的颜料融入水中,艳丽的红在水中慢慢扩散、变幻……

不要以为这是化学家在做实验,其实,这是张小涛在用相机记录颜料在水中的流变过程。然后,拍摄的影像将用于新媒体创作中。

张小涛和他的团队常常会做这样的实验。比如,他们会拍摄黑暗中的火焰,记录下火苗的闪动。

张小涛表示,新媒体艺术就是一种可能,一种对未知、对实验、对科学以及对艺术的融合。“它是科学和艺术的完美结合,其实挺大众化的,很酷,很有未来感,年轻人很喜欢。”

而《迷雾》中大量出现的动画蚂蚁,又是怎么“做”出来的呢?

张小涛向记者揭秘:他曾经趴在地上拍摄蚂蚁,然后以拍出的图片在电脑里构建模型,再做成动画。

张小涛2009年的作品《痕》中的血管等画面,也是运用电脑编程完成的。

2009年春天,张小涛和成都批评家陈默一起走进了汶川地震灾区。站在废墟之上,用相机记录眼里看到的一切时,张小涛的心被深深地刺痛了。

又是一年多的时间,一部11分27秒的新媒体短片《痕》问世了。

短片从一双满是皱纹的、苍老的手开始,那一条条深如沟壑的掌纹,经过电脑处理后放大、变形,如同那饱经沧桑的山川与河流。而片尾处,无数双手握在一起,铸成了一道坚不可摧的墙。仍旧是带着一点魔幻色彩,《痕》里没有撕心裂肺的痛哭和地震的惨烈。

张小涛告诉记者,“在做这个短片的时候,我就在想,有没有可能超越伤痛?艺术应该带给人温暖。”

2010年,《痕》参加了重庆首届青年美术双年展,并获得优秀奖。

双年展结束后,张小涛接到母校四川美院的邀请,请他回校组建新媒体艺术系,并担任该系的系主任。2011年11月4日,川美新媒体艺术系正式挂牌成立。

用微观叙事,被称为“令人惊异的艺术家”

张小涛的作品总是从细微处着眼,用新媒体的艺术手法去关注社会巨变和个人心灵史,同时,他的作品中随处可以感受到中国传统文化的意蕴。他的这种“微观叙事”,使得他被德国卡塞尔文献展策展人曼弗雷德·施奈肯伯格评为“令人惊异的艺术家”。

因为在新媒体艺术创作的突出表现,2011年,张小涛登上央视《人物》栏目。

《人物》称,张小涛“把中华气派的传统文化带上国际大展,用延绵不尽的文化传统嬗变前卫风格”。

2013年5月,第51届威尼斯双年展中国馆的展览开幕。代表中国出征威尼斯的7位参展艺术家中,张小涛占了一个席位。

这次双年展,张小涛带去了3部新媒体动画——《迷雾》、《萨迦》和《量量历险记》。值得一提的是,《量量历险记》是张小涛与8岁的儿子张无量共同完成的作品。张小涛告诉记者,这部10分钟的作品是他根据儿子量量的儿童画内容制作而成。

“量量用画笔记录自己的生活,如生活的小区、街上堵车的情景以及融入丰富想象的《三国演义》和《西游记》故事……”张小涛说,他把儿子的这些画收藏起来,不知不觉,竟然积累了几大箱子。

张小涛以儿子画中的原型来编写分镜头脚本,讲述了一个逃学的孩子——量量经历的各种离奇故事。

“片中的量量,其实也是我。”张小涛对记者说,在创作过程中,他在量量的身上也看到了自己的童年。

《量量历险记》用儿童的眼光探索日常化生活和神奇幻想世界的重叠,综合了手绘、建模、拼贴、借用等不同的方法,在威尼斯双年展上大获好评。此次在苏州的展览上,《量量历险记》再次亮相,吸引了众多参观者驻足欣赏。

编辑:admin