1993年以后,张晓刚的画都是以母亲的形象为基础,开始发展,开始变。

2014年4月5日香港苏富比举行的“现当代亚洲艺术晚间拍卖”上,张晓刚的《血缘:大家庭3号》以8300万落槌,成为了中国迄今为止最贵的家庭记忆文本。本刊第100期“文藝景象:珍物”专集,张晓刚分享了大家庭系列创作灵感的发源:母亲的照片。

1992年,我停下来,没有画画。后来就到德国,看博物馆。看完回来,整个人虚无了,不知道该怎么画。当时有一个想法,买了一个相机,用广角镜头拍一组我身边的人,肖像是变形的,我来画一组这样的,这是一种无奈的想法,反正就这样去表现吧,开始依赖于摄影了。我原来是不用照片画画的,从这儿开始,我想利用一下照片来画画,其实就是想让手动一动。但整个人的状态是不知道怎么画画,也不知道文化的价值和意义,迷失了。其实就是想找自己的身份和位置,当时在欧洲很强烈的愿望,觉得你是一个中国艺术家,中国的身份有没有,我在德国给老栗写了一封长信,探讨这个身份的问题。

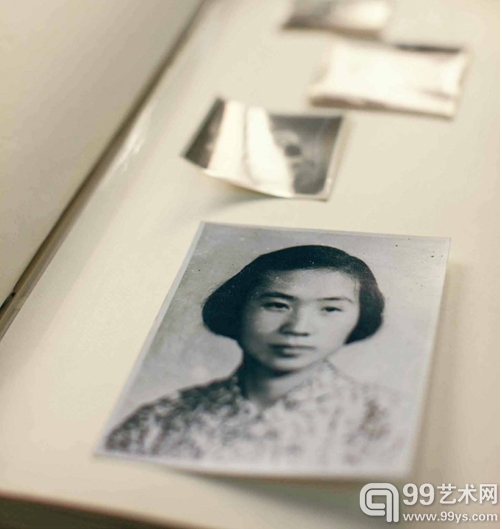

回到家里,看家庭老照片。看到我母亲年轻时候的照片,特别激动,“哎哟,这老照片太好看了!”爱不释手。从前你不会觉得它是很漂亮的照片。当时感受特别深,觉着这好像就是我要找的绘画的一个感觉。但那感觉到底是什么呢?仅仅还原一张老照片,还是什么?是一个与记忆有关、与我的文化的某些来源有关、与我的很多的情感联系有关……而且我觉得,“家庭”这个概念,好像与我的艺术有一种说不清的缘分……突然一下,看着照片就把有些东西给勾出来了。所以我就去搜集一些家庭老照片。它为什么成为我创作的一个比较重要的素材,起因就是她那种形象的本身打动了我。还有,我觉得我母亲年轻时候很漂亮。她那个时代的那种形象,跟今天的形象不一样;跟我们过去接触的大量的西方艺术的、我们心目中的那些形象也不一样。但她有一种魅力,是“中国”的一种魅力。而那刚好是我要去寻找的。我想通过人的脸去找到一种语言。

1993年,我先画了一张现在的我和年轻时候的我母亲,两个完全不同的时空穿越在一起。另外一张就是现在的我和现在的我母亲,后面有一个电视机,电视机里面在播放她年轻时的照片。它们是最早我画我和我母亲的作品。后来我的画都是以我母亲的形象为基础,开始发展,开始变。

最初我比较忠实于从照片中获得的东西,包括不同的人物形象和一些服饰等细节。我也逐步认识到,在那些标准化的“全家福”中,打动我的正是那种被模式化的“修饰感”。其中包含着中国俗文化长期以来所特有的审美意识,比如“模糊个性、充满诗意”的中性化美感等等。另外,家庭照这一类本应属于私密性的符号,却同时也被标准化意识形态化了。正如我们在现实中体会到的那样,我们的确都生活在一个“大家庭”之中。在这个“家”里,我们需要学会如何去面对各种各样的“血缘”关系——亲情的、社会的、文化的等等——在各式各样的“遗传”下,“集体主义”的观念实际上已深化在我们的意识中,形成了某种难以摆脱的情结。在这个标准化和私密性集结在一处的“家”里,我们相互制约,相互消解,又相互依存。这种暧昧的“家族”关系,成为我想表达的一个主题。

1994年后,我意识到我只需要画“一个人”。他可能是男的,也许是女的,只不过是从发型和服装上的界定而已。这样更能够突出“家庭”的主题和中性文化的感觉。于是照片从此只为我提供一种构图和氛围的参考。我把照片分为“全家福”、“同志照”、“情人照”和“标准像”几个类型,然后以一个人的面孔作为模式,重复出现在不同的画面上。有人说我是反绘画的画家、反肖像的肖像画家,也许是基于这种对无生命状态的复制感而获得的印象吧。也曾有人向我提议采用其他办法来表达准确的复制效果,但我更喜欢用手绘形成的“偏差感”,因为这样可以加强某种“近亲繁殖”的感觉。为了画出某种虚幻和阴柔的冷漠感、距离感,我的作画步骤必须非常严格,用很薄的颜色一层一层地平涂上去,每一层都是重复上一层的工作。一般一个面孔要涂上四五层。最后再用很干涸的颜色画出人脸上的光斑,形成两种不同的肌理对比。总的来讲,这几年我在绘画上所做的工作,就是不断地做减法,将过去曾一度自我陶醉的某些“绘画效果”几乎全部抛弃了。我的作画方法可以说很普通,而且没有刻意去追求一些“独门功夫”。因为我看重的是画面感觉的品质问题,而且我的确不想去做一个“好画家”。

(本文摘自《生活》总100期《文艺景象——后峥嵘:中国文艺复兴百人集》艺术组)

编辑:admin