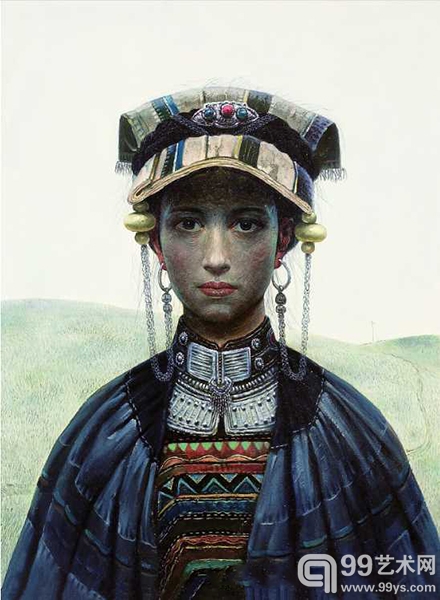

罗中立 彝寨 1990年作 62×82 cm 布面油画 签名:1990罗

展览:

1990年 当代大陆代表性画家系列展-苦旧感的罗中立&怀斯风的艾轩 炎黄艺术馆/高雄1992年 罗中立油画个展 新光三越文化馆/台北

1998年 斯土力量——阅读罗中立《故乡组曲》系列 山美术馆/高雄

2012年 中国乡土写实灵魂——罗中立的绘画艺术 国立历史博物馆/台北

出版:

《大陆美术选集1 罗中立》 图72艺术家出版社1992年04月版

《中国当代名家-罗中立》 P138四川美术出版社2007年11月版

《中国乡土写实灵魂-罗中立的绘画艺术》 P85台湾国立历史博物馆2012年04月版

罗中立 地界线 1988年作 60×80 cm 布面油画 签名:罗

展览:

1990年 当代大陆代表性画家系列展-苦旧感的罗中立&怀斯风的艾轩 炎黄艺术馆/高雄1992年 罗中立油画个展 新光三越文化馆/台北

1993年 罗中立个展 新加坡复兴美术馆/新加坡

1995年 罗中立油画个展 比利时布鲁塞尔博物馆/布鲁塞尔

1998年 斯土力量——阅读罗中立《故乡组曲》系列 山美术馆/高雄

2010年 四川美术学院70周年校庆特展 四川美术学院美术馆/重庆美术馆

出版:

《大陆美术选集1-罗中立》 P145艺术家出版社 1992年04月

《中国当代名家-罗中立》 P108四川美术出版社 2007年11月

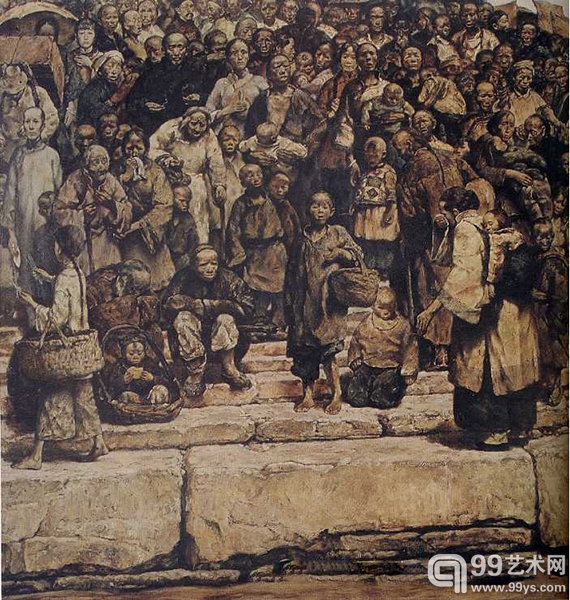

今天,当我们经历了时间的洗礼与沉淀,以更加清醒、客观的态度重新回溯那个中国当代文化史以及视觉艺术史上最为激动人心的特殊阶段时,将能够以更为清晰的历史线索,厘清此一时期绘画创作的内在逻辑与变革路径。宏观上,反思文革灾难,呼唤人道精神,重建人性尊严,抒发人文情怀成为了艺术家们共同的精神诉求与价值取向,然而在具体的艺术实践中,却因为创作观念的差异而呈现出极为多样的面貌。若从创作高度及文化影响等方面考量,以罗中立、艾轩、庞茂琨等为代表,反映底层社会群体真实生活,表现具有普遍意义之人类精神的乡土写实绘画;以程丛林等为代表,通过挖掘、再现特殊历史事件与场景,以求重振民族精神的历史题材绘画;以何多苓为代表,专注于特定时空中个体经验之诗性表达的哲理性绘画,无疑是其中最具典型意义的标志性流派与风格,而《春蚕》、《码头台阶》等代表了艺术家巅峰水平的扛鼎之作也因此成为了新中国美术史上具有里程碑意义的伟大旗帜,体现了该时期中国当代绘画创作之最高水准。

程丛林 码头台阶 1984年作 185×185cm 布面油画 签名:丛林1984

展览:

1992年 程丛林画展 炎黄艺术馆/高雄

1997年 程丛林油画展 山美术馆/高雄

2007年 程丛林藏品展 山艺术-北京林正艺术空间/北京

2008年写实新风貌名家联展 寒舍艺术空间/台北

2010年 我们与谁对话:中国当代艺术的30年进程 民生美术馆/上海

2010年 四川美院70周年校庆特展——山艺术川美纪念展 重庆美术馆/重庆

2012年 山川蒙养20年——山艺术文教基金会川美艺术作品收藏展 中国美术馆/北京

出版:

《江苏画刊》 P4-5 1985年第1期

《中国高等美术学院油画集:四川美术学院分卷》P1 湖南美术出版社1986年版

《中国当代艺术选集(3)程丛林》 P68山美术馆1997年05月版

《20世纪中国油画图库 3 1980-1989》 封面& P188 苏林编著 广西美术出版社2001年版

《二十世纪中国油画 Ⅲ-1》 P102 中华人民共和国文化部艺术司,中国油画学会主编 2001年版

《中国油画史》 P234 刘淳著 中国青年出版社2005年版

《20世纪中国艺术史》 P699 北京大学出版社2006年版

《 四川美术学院70周年校庆特展》画册 图28 四川美术学院2010年10月

《 中国当代名家-程丛林》 P78 山艺术文教基金会2012年01月版

《山川蒙养20年-山艺术文教基金会与它的川美艺术收藏》 P178 湖南美术出版社2012年03月版

《山川蒙养20年-山艺术文教基金会与它的川美艺术收藏》 P178艺术家出版社2013年10月版

由于艺术作品的特殊价值,其在人类文明的发展与社会进步中,扮演了极为重要的角色。然而杰作虽已创生,其“知善恶、成教化、助人伦”的教育功能,“体察万物而得其真理”的认识功能,乃至“美善身心,启灵性以完神”的审美功能,却都依赖于艺术家(创作者)之外的第三方(推动者)进行保存、研究、传播方能得以实现。无论从职能分配还是生态结构上看,在众多的推动力量当中,私人藏家及其艺术机构可谓功不可没。尤其在西方,许多重要收藏家均对其所处时代的文化艺术产生过巨大推动与影响,而“美帝奇家族与文艺复兴”,“古根海姆家族与美国现代艺术”,“查尔斯?萨奇与英国当代艺术”甚至已经成为不可分割的同义词而共载史册。就此意义而言,艺术史亦是一部完整的收藏史,艺术家与收藏者的二元互动则构成了其不断演进的重要动力之一。若我们以此为参照进而考量中国当代美术史的发展与流变,那么台湾“山艺术文教基金会”注定将成为一个被历史所铭记的名字。

编辑:陈荷梅