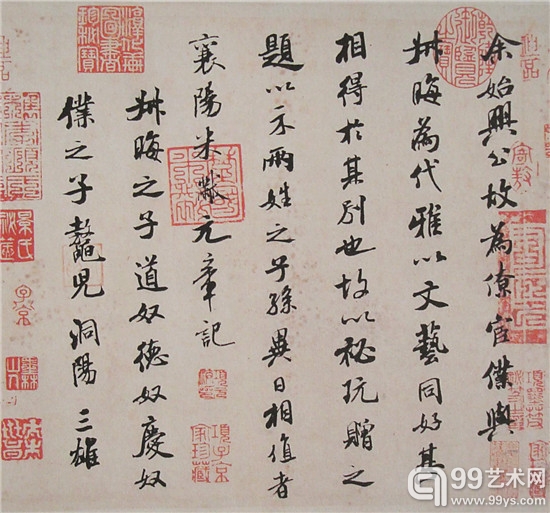

宋·米芾行书三帖卷之一

台湾已故王静芝教授是沈尹默先生的学生,他回忆沈先生的文字有这么一段:“有一天,我看先生写一条幅,实在太好。我禁不住的称赞,不知怎么我忽然想起董其昌,我就顺口说:‘二先生,董其昌总算不错了!’先生正写着,抬头看看我说:‘董其昌?还差一点儿!’我直感的了解,先生是说董其昌比起先生还差一点。我连忙应声:‘哦,哦!’先生低下头去又写,口中自言自语:‘米元章以下!’这句话真使我惊讶!我的理解是先生真的自许。米元章以下无人可比……”

自从王静芝先生解密了沈尹默先生“米元章以下”的这句话以后,恐怕绝大多数人是持赞同态度的,笔者也不例外。但是,我还想就王静芝先生的解密之外,附加一点猜想,沈先生当另有所指,那就是对于书法笔法(及运腕方法)的理解与继承,他已经接续到宋代的米元章之下。若单就书法的字形结构而论,各个时代都有各个时代的时尚,看在眼里,仁者见仁,智者见智,取舍并不强求一致,而笔法和运腕这两项则麻烦较大,笔法还能从古人墨迹中看得出来,而运腕达成笔法这一项是瞧不见的,不解运腕,纵知线条起止,也是照猫画虎,终不是究竟。那么,如何从笔法中解得运腕一项,就恐怕非得从古人留下的墨迹中审思详查而获得。

沈先生于此两项已经参破,只是还未突破米元章的藩篱,故而有“米元章之下”一句,决非是看不起宋以后的书家,况且宋以后的书家也不是不精研笔法,所获多少就另当别论了,是沈先生突过了他们,故而有心得之句,并不是好作惊人语。

我们可以举两个反例子。

一是明人项穆《书法雅言》中谓:“苏米之迹,世争临摹,予独哂为效颦者,岂妄言无谓哉。苏之点画雄劲,米之气势超动,是其长也。苏之浓耸棱侧,米之猛放骄淫,是其短也。皆缘天资虽胜,学力乃疏,手不从心,藉此掩丑。”

二是清人钱泳《书学》中谓:“米书不可学者过于纵,蔡书不可学者过于拘。米书笔笔飞舞,笔笔跳跃,秀骨天然,不善学者,不失之放即失之俗。”

此二公言论,皆论及米书的形象,均未考校到笔法。从米书学习外形固然重要,但得法才是关键。当年惠能和尚披星戴月三十余日直诣黄梅,为的就是得法,而忍大师独独将衣钵付与惠能,十余年后,惠能在宝林寺广开法席,这一切如不得法,惠能也就是个穿着袈裟的普通修行者,反之则宏演定慧,广济有情。

至于米芾在宋代书家中的地位,倒是明人董其昌明白,他在《画禅室随笔》中有这样的话:“盖宋人书多以平原为宗,如山谷、东坡是也。惟蔡君谟少变耳。吾尝评米书,以为宋朝第一,毕竟出东坡之上。山谷以品胜,然非专门名家也。”董其昌眼高,是他见得多。他的书法绘画更非泛泛之辈,言语多为心得。对于宋四家来说,蔡君谟他只评了三个字“少变耳”,对于米芾,他一句实际评了俩人“以为宋朝第一,毕竟出东坡之上。”肯定了米芾在宋代书家中的地位,含蓄地点明了水平要高过苏轼。对于黄山谷之书法,董其昌并未怠慢,只说了句:“山谷以品胜,然非专门名家”。也就是说,对于江西派诗宗的黄山谷来说,下手尽管不凡,可以开宗立派,但毕竟不是专业。 所以董其昌有句名言:“米海岳书,无垂不缩,无往不收。此八字真言,无等等咒也。”

书法中的直质与美观,在于学习书法的人对笔法的理解。 认识到家的,书法就耐看、好看,反之,则可想而知。

沈先生在论《王羲之和王献之》一文中曾说过这样一段话:“首先须取陆机《平复帖》来看,仔细玩味,这是西晋仅存的书家名迹。自然还有许多晋人写经卷和典籍残本存世,那都是属于经生体的一类,故不拟引作例证。《平复帖》是章草,十分古质,王僧虔说过:‘陆机书,吴士书也,无以校其多少。’他特别指出陆书是吴士书,那就是说明了江东当时流行的笔姿,是像他那样。但是应该意识到,当时一般人是章草和行书并用的,能章草的,必然能行书。这就是江东当时时尚的书法,不过陆机、王珣比一般人写得格外精一点罢了。你试看看《汉晋书影》中印行的北凉李柏简札,也是用类似这样的直质笔姿,所以到元代冯子振、杨铁崖、李孝光、虞集、饶节他们号称晋人书,也不过是取法了那种直质的笔姿,元时人用硬毫来造成晋时人通行的字体,如是而已。其结果是与元朝时代无关的。据此,可以来说明一下羲献父子书法,高出于与他们同时的一般人的理由。陶弘景说:‘逸少自吴兴以前,诸书犹未称,凡阙好迹,皆是向在会稽时永和十许年中者。’明白了这些事实,就可以明白庾翼起初每不服逸少的缘故。庾翼简札,《阁帖》中亦有存者,凡经摹刻,未免失真。推测言之,不过是王珣辈流,不能同羲献父子后来名迹如《兰亭褉帖》,《中秋帖》等相提并论。因为庾王诸人,虽擅书名,但终身为时尚所局限,没有跳出那个范围。而羲献父子则‘肈变古质’,实成新体,既不泥于古,又不囿于今,因此,当时人都不能及他,遂使庾翼始而不服,终则大服。其中消息,不难于上述诸名迹中探得,但须熟观审思,方能有悟入处。”

沈先生的这段话中,至少阐明了一个道理:二王的书法之所以成功,在于“既不泥于古,又不囿于今”。而被历史沙汰的书法,却大多因其只知“直质”,而不知“委曲”的奥妙,故而令历史将其“湮没”。书法里存在“扮”与“不扮”的道理。如何扮?扮多了不成,不扮也不成。关键是比例。合适的比例,体现的是美感,不合适的比例,就是做作。

从沈先生的话里,我们还知道,学习二王的书法,不可舍本逐末,如何求本?沈先生浓缩了一生的思索、实践,为我们精简成几个字,而这几个字又造成了多少误解沈先生的缘起,在未提这几个字之前,我试着再引一下沈先生的原话:“其中消息,不难于上述诸名迹中探得,但须熟观审思,方能有悟入处。”沈先生指的名迹,在他这篇文章中仅指的是:《平复帖》《伯远帖》《李柏文书》《兰亭褉帖》《中秋帖》,如果考虑到借镜的问题,那还可以加上元代冯子振、杨维桢、李孝光、虞集和饶节等几位书家的书法。

那么,沈先生的底牌到底是什么呢?

一句话:无非笔笔中锋!

我们为了印证沈先生的话说,选取了宋人米芾所书《行书三卷帖·之一》来作为参考。他们之中,一个是学习二王法书的典范,一个是服膺小王的痴人。他们的成就,为世所公认。他们的书法决不是那种不管用笔,纯任自然,偶然兴到,间有佳书的书家,而是笔不妄动,动则生辉,总是让人们眼前充满了新奇的乐趣,总是给人咀嚼不尽的回味。

从王羲之谢师卫夫人,到王子敬劝父另起炉灶,是他们父子不泥古,而他们不随当时士人习尚,变法图新,是不囿于今,成绩斐然,有目共睹。逮至宋代米芾,从集古字开始,浸淫书法之间,演成风樯阵马之势,突出沉著痛快之意,再到沈尹默先生崛起于民国年间,管领风骚至今,这其中纵有万千故事,但笔法的继承,和创新的思想这两点,却不能不说是关键的关键。

编辑:江兵