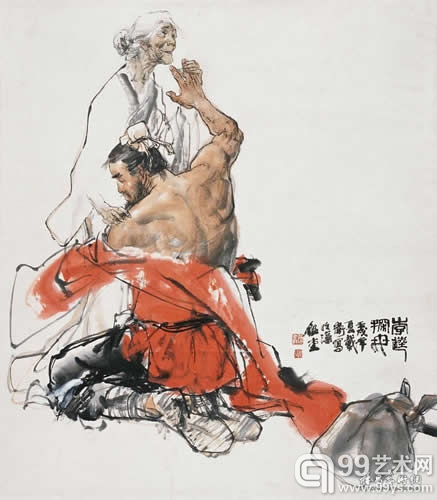

李逵探母

与黄胄结缘:事实上,我一辈子也无法超越他

在采访的过程中,戴卫提到黄胄的名字,不下10次。

1982年,黄胄和蔡若虹在李少言的陪同下,到草堂看杜甫的诗意画展,看到其中戴卫的作品时,停下了脚步,黄胄当即决定:要求戴卫到北京参加人物画的创作班。当时在水墨画上已经崭露头角的戴卫当然激动,他说:“这是一个空前绝后的创作班,是颐和园‘藻鉴堂’的创作班,黄胄先生亲自担任班主任,在那里指教的还有蔡若虹、李可染、叶浅予、蒋兆和等。在那里学习的时候,我才更加纯粹地理解国画艺术。而当时引领我从美术编辑走向艺术创作的人就是黄胄,这段过度的经历对我的意义很重要。”

1982年至1983年,戴卫相继两年在黄胄身边学习。那个时候黄胄与戴卫之间亦师亦友,并且经常使用毛笔写信往来。无论是关于绘画理论、技法,还是书法临习精要、师生情感、以及做人方面的文字,都被戴卫一一保存着。那些满溢着师生情的信件,如今戴卫还是经常拿出来读,其中一封信中,黄胄专门提到: “中国画中的诗书画缺一不可,你在各方面都比我好,但我在鉴定方面经验比你多一些。”说到这里,戴卫又说:“这是他虚怀若谷,鼓励我,实际上,我一辈子也无法超过他。”

师承关系对于中国画来说的重要,就好比中国画5000年悠久的文化。“这是传承过程中冒出的火花,不是一朝一夕的。所以我听老师的话,我也没有辜负老师,后来专门研究了书法篆刻。然而也是因为这样,钻研‘以书入画’在国画创作上取得不少突破。”他依稀记得在“藻鉴堂”创作班的时候:“《李逵探母》就是在黄胄身边完成的,他没做任何指点,我就一直从下午四点画到凌晨四点,一次就画成了《李逵探母》。艺术上的灵感与悟道,往往来自人类瞬间迸发的情感。”一如他说,“艺术创作的经历都是一瞬间的事情。经验都来自于平时对文化了解的积淀。”

与李可染结缘:基本功不等于上台演出

“我很幸运,能够在我的老师们身边得到直接地指授,包括李可染、蔡若虹等,过去我们蜀中的其他画家并没有如我这般幸运。”戴卫回忆李可染曾在看他画的时候说过一句话:“戴卫啊,你的画很生动,但是还要加强基本功,基本功不等于上台演出。”起初戴卫并不在意这句听似老生常谈的忠告,而后真正让戴卫受益终身的,是李可染接着说的后半句:“基本功是默默去坚持的事情,梅兰芳每天吊嗓子,但他上台并不吊嗓子,却怎么唱都好听;唱戏的每天都练基本功,到了舞台上的一个简单的站立,却怎么站也都好看;这些就是基本功的坚持。”

说到这里的时候,戴卫停了一会,又补充了一句:“谦恭、埋头学习的人,他们就自会有前途,无需对作品有过多的宣传,有口皆碑。”

“我们这个时代是很缺失的时代,以前我们经常看到诸如李白、苏东坡的一些评传,都会在前言中写道:由于时代的局限性,他们不具备唯物史观,所以在创作上会有很多的缺点。殊不知,我们自身才有时代的局限性,特别是我们这个行当,因为我们的父辈已经不用毛笔了,我们都经常不用毛笔,我们的下一代甚至在用电子笔了,作为社会进程化的结果是在所难免,但是作为中国书画家那是不可以的。因为中国画最重要的就是笔墨精神。”

戴卫强调:“必须要‘以书入画’,以书法的笔调进行绘画,毛笔无穷的魅力与宣纸结合来书写自己的思想,表达自己的情操。这是不可替代的中国画的魂!叫做笔墨精神。以笔尖、笔腰、笔根不同的功能,来形成艺术的语言,就是好作品,好作品必然有新意。首先是要好,新意必然就在其中。所以就必须‘以书入画’,否则就会迷失,就会没有前途。

也因为这份对基本功的执着,和保持学习的精神,今天戴卫仍然笔耕不辍地坚持创作,”画家有时候需要保持一种寂寞的状态,就像我曾经篆刻过齐白石的一句话:书画乃寂寞之道。“话说到此,戴卫又拿出他十年前所作的《花甲功课》,以及近年所作的《七十補缺》说,”临写王羲之、米芾、苏东坡书法给我一种大有乐在其中的感觉。“

与佛结缘:一鸣《钟声》,虔诚为艺

最令戴卫难忘的是:“它让我们惊愕、警醒、感悟,更让我们反观生活。它是一副不得遗忘的作品,也是真正引领我结善缘的一鸣《钟声》。”《钟声》是戴卫于一九八八年在台湾基隆十方大觉寺创作的作品。其中五十位代表五十亿人口的各种族,如群山矗立的生灵般专注于倾听来自不知名际的钟声。

在戴卫远赴台湾交流访问之前,他就相当敬仰惟觉老和尚,而在与其相见后,更是认为惟觉就是敲出二十世纪警钟的人,于是决定将《钟声》捐赠中台禅寺永久典藏。当时的赠画仪式也由中台禅寺住持惟觉老和尚亲自主持,仪式中充满礼佛般感性与虔诚的气氛。

当“钟声”敲响,时间随着钟声的顿锉失去了流动感,“人与人、以及两岸之间的隔阂消失了,祗有响彻天宇的钟声向我们发问:人们,你们从哪里来,又到哪里去?”戴卫回忆,当年的惟觉老和尚一直在推动佛法,以匡正世道人心,无疑为敲响“钟声”的人,他是一份净化人心、提升心灵的善缘,也令中台禅寺成为《钟声》最好的归宿。

而值得反思的是,赠画之前,戴卫曾东渡扶桑开画展,《钟声》这幅大型国画,日方曾标价一亿日元。当有人意欲收藏时,戴卫却望着自己的心血结晶,骄傲地摇了摇头,没有同意。这是戴卫在婉拒这个痴人说梦的社会,也是他希望引人心向善,虔诚为艺,收藏亦为缘的本心。

【编辑:田茜】

编辑:陈荷梅