是什么吸引你从德国迁入法国生活?

不同的景色,还有不同的语言。事实上我在孩提时代便对法国十分熟悉。我在莱茵河畔长大,法国就在河的那一边。作为一个孩子,我看到河水就像一个无法逾越的障碍。你休想穿过,这便使我神往。当你来到这屏障跟前,你可向左或向右,但除非在想像中,你绝无法向前。

为什么水的主题总是频频出现在你的作品中,比如《多瑙河之泉》系列?

泉是一种深邃而神秘的东西,你无法知道水从何而来。我迷恋水的表面,它就像一层仅仅可以被感觉到的膜置于水与空气之间。我还曾将水用于《妇女革命》——一组铅床的装置作品,床中间凹陷的部分有一个水坑,但这是静止的水,它更有一种垂直地进入,而一条河则是水平的,你可以看着它流逝。最后,还有一个电解的用处,以水作为一个材质和观念的向(矢)量,在此有一个离子交换的转化,它完全是一个炼金术式的,对固体物质的分解。比如,在电解作用下,锌在水中被分解,并被置于另一边,这其中便具有水的意念。作为一种能量,可以分解并转化任何东西。

你是想要说你的作品是要揭示一种质或形态转化的魅力?

它创造出一种境况,在此境况中希望成为可能,倘若这里没有转变,我们对死亡之后便无任何希望可言。心灵上对转变概念的理解可以使死亡变得更为轻松些。这便是我的一些画中的人物形象所思考的,有时你会看到他被苍天包围着,有时是花,比如向日葵生长在他身边,或者,甚至于长在他肚子上。在这土地里具有这个原始意念的化身导入某种转变。另一个方面是腐殖质的转变,一种类似于显花植物的转变,这是一种最为令人喜悦而又伤感的情感,因为此后它们将死去,而花则变成为籽之核。

艺术是否是一种停滞时间的方式?

绝对的!当我作画时,我是失败的,因为我知道在此同时,生命之河正从我身边流逝。在此时刻,你会有一种强烈的死亡的感觉。希腊人的思想中具有节奏和结构之间的这种对立,节奏视生命之流同空气之流,反之,结构则将这些许持久的状态描述为受阻滞的流所致。海德格尔用Stiften这个词来表述这一状况,即建立,诗曰:“Stiftein werk”——建树一件作品。这意味着去停止某件事(或东西)。海德格尔认为这是一个庄严的时刻。他是对的,但对我,它却又是悲哀的。当生命在我身边继续而同时我在画室里某些有限的事情上工作时,我感觉到有一种冲突。或许,我经常将我的画动来动去,以致离开它们数月、数年之久去让它们自己演化的方式,即是试图对那个失败作出反应,去给予画面一种生命,就像它们能够自己继续发展一样。

你曾对我说过你的家近乎于自给自足,这其中似乎包含着某种与你作品的关联。

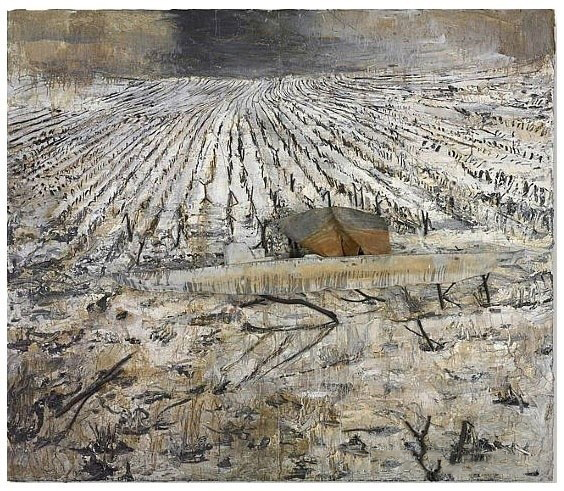

我喜欢看植物,这是一种观察生命的方式。许多年来,我以为只是对自然本身有兴趣,但当我注视它时,我发现最有意思的风景是那种你从中发觉了一点文明而同时又有一些原始的因素。在卡温斯那遥远的洼地里静静地伏卧着一些梯田,它们支离破碎又茂旺丛生,你可在同一时候看到文明与原始的自然。在墨西哥也是同样,那儿,植被已长进了金字塔,你能够辨认出步步台阶,但是它们被蔓草覆盖,我实在很喜欢这样的感觉。

这个植物生命的念头曾出现在你许多作品之中,比如向日葵系列。

从凡·高开始,向日葵就已成为一个神话般的主题了,但你不能就把它的意义停止在那里。当我看到那成熟的,长满黑籽的葵盘重重地弯向地面的时候,我便看到天宇和星辰,这并没有什么新鲜,罗伯特·弗雷德已经建立了一个植物和星宿之间的精确关系,对他来说,没有一种地上的植物在空中不存在与之相对的一颗星星,植物必然地被天上的星星影响和引导着,这是一个十分有趣的念头,非常的美,所有这一切都环链着,不仅仅在地球上,而且在宇宙中。

当你说那是非常美的时候,是否因为你相信或因为你认为它是一个十分美妙的虚构?

我们所说的每件事均是虚构。“这是一个好天气”依然是一个虚构。这便是为什么我们必须避免制造语言教条。植物与星星直接关联的念头非常绝妙,它是对我及我的Dasein(存在于此)的诠释,它是一个安慰。我们已

经说过,讽刺是必要的,人类语言中有那么一些词汇,它们被用于讽刺因为它们总是不完美,我们所说的东西总是有一点可笑,那些使用语言而无讽刺的人们都是盲信者,不是完善的人。一个人应当随时去笑,因为每件事都是荒廖可笑的。我怀疑信仰以及任何教条,它们除了作为沙文主义汲取能量的方式以外,别的什么也不是。

我发觉最深刻的和这个世界上我最佩服的是丑角,我也尽可能地在我的作品中注入幽默,但有些笑料太落俗套,不宜使用。因为,一个笑料如果是可取的,它必给予一种深邃感。使用幽默者可被置于漩涡的边缘,它使人颤抖,因此,你必须避免witzng,滥用智慧。比如,当我想知道如果将一个挤奶器放置在《银河》(在德中银河为Milky Way即“奶之路”,故与“挤奶器”有字面上的联系。)这幅画的顶端的主意是否过分的时候,或是否不该去寻找某种可能创造出更强烈的迷惑感的时候,即是这种处境。

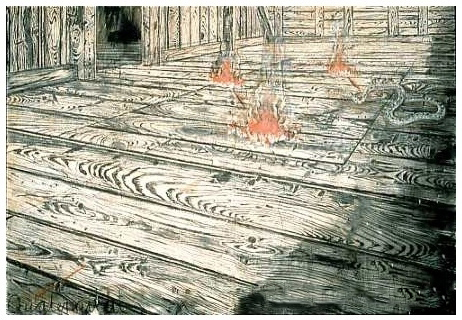

你的许多作品透露着德国历史的集体记忆,表现这种历史情绪是你的需要?

是的,没有人可以生活在真空里,这里存在着一个集体的记忆其远远超过任何个体的。要想真正地了解自己,你必须真正了解你的国家,你的历史。在我开始我的艺术生涯时我应当已经开始了解过去曾发生了些什么。这样做应是完全正常的。然而有些时候,事实却挑畔性地使我感到记忆似乎被阻塞。甚至那些1968年5月的革命者们(1968年发生在德国的学生反战运动参与者们),都不把过去看作重要的挂念,很少有几个德国人真正地研究过去,尤其在媒体中,他们只是从1974年或1975年才开始真正地看历史。此时第一次出现了关于纳粹的文章和节目,而在此前,人们主要忙着建造房子。因此,我觉得需要去唤醒记忆,不是为了改造政治,而是为了改造自己。

编辑:陈荷梅