守卫国宝——记中国秦汉封泥收藏第一人李广

0条评论

2014-06-29 12:04:42 来源:《成功》杂志

,损失了30多万元。20年来,如果没有他们这些民间收藏家的共同努力,封泥国宝还不知有多少会流失海外;但未来究竟会怎样?他们不知道,甚至不敢想。唯一的信念就是硬扛,咬着牙坚守,同时,翘首期待中国彻底恢复对传统文化遗产的忠诚与热爱。

封泥之谜

秦始皇的帝国大厦短短15年就坍塌了。他焚书坑儒,实行文化专制,而国祚又如此之短,这使得秦朝的历史始终笼罩着一层迷雾。他是怎么治理国家的?大秦帝国的国家机器是怎么运行的?三公九卿的基本框架,全国郡县的设置,各级官吏的名称、级别、职责与权力等等如何设计……这一切,几乎没有人知道。与此同时,这些历史的细枝末节,在传统中国士大夫看来,也许无关宏局,因此,就连伟大的史学家司马迁也不知不觉地将之忽略。但在无意之间,它们又被封泥盖上了印信戳子,封存在古老的土地下面。小小的封泥,简直就是一张历史的邮票,贴在了秦始皇的密件上,在穿越了2000多年之后,终于寄到了后世子孙的手里。

对于自己手中的秦代封泥的价值,李广再清楚不过。事实上,20年来,他收藏的封泥不光有秦代的,还有汉代的,也不仅是陕西的,还有山东、河南出土的。这1万多枚藏品加起来,就是从秦始皇到汉武帝、从大秦帝国到东西两汉四百多年的历史。这是考证秦汉两朝的重要实物,而其中的秦代封泥则填补了秦代历史研究的诸多空白,甚至可以改写历史,其文化价值无可替代!此外,李广还清楚地知道,清末篆刻大师吴昌硕的作品,与封泥文字中的高古雄浑、大气磅礴一脉相承;从清末、民国直至今日,不少著名的书法家也从封泥的文字中汲取营养。这1万多枚秦汉封泥的艺术价值,也同样不可估量!

20世纪90年代末,一个日本收藏家找到李广,希望高价收购他手上的所有封泥。

“他们开价很高,每枚1800元。”李广说,“后来又涨到了2200元。”

当时,他收藏的秦汉封泥已经达到了2000多枚,每枚2200元,就是400多万。但他坚决不卖。在后来的几年时间里,日本收藏家一次又一次地找他,一次一次地抬高价格,最后开出了上千万的天价。

虽然经济拮据,有时甚至不得不搬进了地下室,但李广坚决不出售封泥。2001年,付嘉义教授不幸去世。在去世之前,他曾经一次又一次地嘱咐李广,要好好地保存这批国宝。

“付老师告诉我,千万不能让国宝流失海外!不能卖给日本人!”李广说,“他去世这么多年了,我一直没忘记!”

他把这些封泥存放在一个隐秘的藏宝地。20多年来,只有两个人一睹真容,一位是付嘉义教授,一位是周晓陆教授,都是中国著名的封泥文化研究专家。他们把历年出土的所有封泥都做了整理、拍摄和拓片。

中华民族的文化遗产与中华民族的子孙血脉相连,无论是继承还是研究,都不是外人所能替代的。这就是李广的信念。

2000年,北京电视台找上门来,给李广拍摄了一集20分钟的纪录片,题为:《封泥之谜》。这个纪录片,后来在全国数百家电视台转播。

但是,在纪录片上,我们找不到他那一批封泥国宝的全景镜头。一个古老的帝国、一种悠久的历史与文化,其封存了2000多年的秘密,也许只有真正懂得它的人才能揭开。

千年情怀

2010年,日本收藏家再一次找到李广,开出了一个更高的天价。和前几次一样,他断然拒绝。

“封泥是中国的传统文化,到了日本,它是没有根的,不可能传承。”他说。

但是,留在中国,又有谁能传承?

20年来,李广像敬奉神明一样,守卫着这1万多枚封泥。但是,面对封泥承载着的深厚历史文化,他又深感自己无力研究,难以传承。他舍不得捐,甚至舍不得让人看,该怎么办呢?捐给博物馆?他舍不得,也放不下。这么多年来,他一枚封泥也没转让过,甚至连看都舍不得让人看!他热爱封泥,崇拜中国传统文化,那是他的人生价值所在,是他的文化追求与精神寄托!

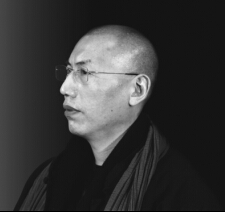

2013年春夏之交,一个偶然的机会,他与西藏的噶陀竹扎龙称法王相遇。法王与他交谈了几个小时,告诉他:

“只有千年物,没有千年人!”

这句话,有如醍醐灌顶,让他瞬间觉醒。人生不过百年,器物却能保存千年。封泥虽好,但终究不属于自己。这样的文化瑰宝,属于历史,属于5000年生生不息的中华民族,属于全人类。而人的价值,人的情杯,只有在这样的境界中,才能超越短暂的百年,走向永恒!

“我彻底悟了!”他说,“这一句话改变了我20多年收藏古玩的理念。”

他成为了龙称法王的皈依弟子,一个四大皆空的佛门修行人。他决定,把所有的封泥全都捐出去!他希望,能够在国内找到一个和他一样志同道合,守卫国宝的人或单位,为他这20年的心血、1万多枚封泥国宝建立一个“中国封泥博物馆”,以安放秦皇汉武的千年密件,传承中华民族的古老文化。

在北京潘家园弘钰博古玩城,李广有一个汉唐雅集会所,以茶会友,谈古论道。会所的附近就是名扬海内外的北京潘家园古玩市场。20年前,就是在这里,他与封泥国宝不期而遇,创造了一段传奇;20年后,还是在这里,他相信,自己必将迎来一个志同道合、守卫国宝的天使,共同去创造一段新的传奇!

封泥

封泥,又称泥封,古代缄封简牍钤有印章以防私拆的信验物,其使用最早见于《周礼》、《左传》等先秦文献,主要流行于秦汉时期。东汉蔡伦发明纸张之后,封泥逐渐丧失了社会功能,退出了历史舞台。封泥的实物出土最早是在1822年,数量很少,非常罕见。

封泥是秦汉两代官方郑重颁发或私家日常使用的印章的遗蜕,是古代印章文化不可多得的宝贵遗产,具有不容忽视的学术价值和艺术价值。它是考证秦汉以前中国政治制度的重要实物,而且其印文真实地反映了中国印章艺术的历史演变过程,在篆刻艺术史上具有十分重要的地位。

封泥是非常宝贵的文物,按照国家文物保护的有关法规规定,封泥“不论年代一律不出口”。

编辑:李超

相关新闻

0条评论

评论