假如将异质性文化的两端——本土文化与外来文化,视为两个静态的“界域”,那么水墨的现代历程无疑是从一个“界域”跳到另一个“界域”,从一个牢笼逃到另一个牢笼。它们之间并未真正实现潜在的交流,也就谈不上真正的自由。这是为何现代水墨通常都在“现代感”、“现代风格”的表象层面进行摸索,却总是将自身悬置、封闭在“新奇主义”的牢笼里,无法走向当代性的症结所在。

法国后现代哲学家吉尔•德勒兹认为,真正的自由就是打破各种封闭性的界域,寻求绝对的解域,生成纯粹的逃逸线。所谓的逃逸线指的是一种临界点,是横扫一切的飓风之眼。它绝非旨在逃离世界,毋宁说使得世界得以逃逸,使得所有的界域爆裂。

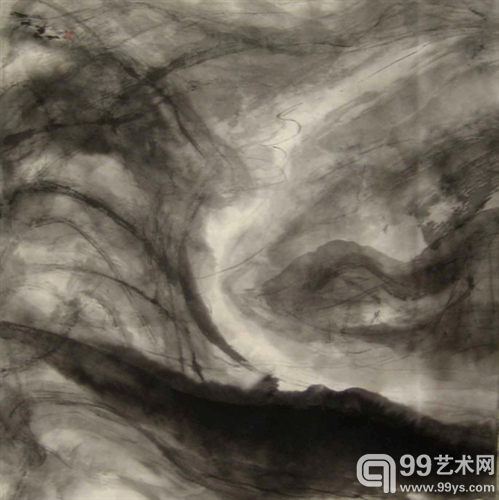

这便是宣永生所开创的独特视觉:漩涡状的逃逸线。

从文化身份而言,宣永生恰好处于中西异质性文化碰撞的临界点,他的文化语境具有双重性:异质性文化与本土文化的对峙。两重文化总是不断地将画家拉回到它们的囚笼,同时画家不断抗争、不断逃逸,这两股力量激烈地进行博弈、撕扯,此消彼长。

宣永生正是位于两重界域之间,被双重界域所围困。这使得水墨表达易于陷入两重叙事牢笼:一是传统水墨叙事,一是西方现代主义叙事。它们构成封闭性、难以逾越的空间。审度其绘画,从他一系列“对话”的水墨叙事里,可见宋元山水、张大千、黄宾虹、吴冠中、李可染等师承传统的影响。从他早期实验水墨中,又得见埃及艺术、野兽派、立体主义、超现实主义、表现主义的影响。

双重的视觉经验使得其水墨表达位于双重界域的临界点,宣永生早期阶段的使命便是冲破文化界域,构成一种异质性的潜在交流。

早期作品中,宣永生试图使用西方视觉经验冲破传统界域,构建水墨的全新审美空间。在《寻找之六》、《寻找之七》系列作品中,艺术家以中国水墨材料去表现颇具西方现代艺术审美意味的图示符号。有时使用西方现代艺术观念向水墨传统进行挑战,移植后现代蒙太奇的拼贴手法,力图摆脱宣纸材质的局限性,从而呈现一种陌生化的视觉效果。譬如《我们》系列作品,废弃报纸代替了宣纸,留下枯笔焦墨皴擦的痕迹。这一阶段的问题在于如何在中西两个界域的“纹理化空间”中,游离出一个更加独立自由的当代水墨图示。

宣永生水墨的当代性愈往后期愈加鲜明。在那里,他画出了临界状态,画出了“逃逸线”,也为了建立新的笔墨秩序与动静空间做出了艰难的尝试。

后期水墨作品,“自然”成为宣永生常见的主题,“山水”成为画家所观照的“物象”。自然物象的可见形式往往过于“界域”,常常以一种拒绝交流的方式,构成物之区隔,所谓“见山是山,见水是水”,正是这个层面的写照。宣永生的独特之处在于,他彻底撕破了物象界域的隔膜,使得自然与人、物与物之间达到彻底的精神交流。这种交流透过墨线扫过的漩涡状逃逸线而达到更加潜在的临界状态。

在宣永生的水墨图式中,临界点的状态有两种呈现方式:一、漩涡状的逃逸线;二、氤氲幻化的共同边界。在孤立的视野下,前者表征绝对的动态,后者表征绝对的静态;实际上,两者交织为一体,不可区隔,共同书写水墨的内在气质。

作品《山水气流云雾雨雹和我》,其双重界域的潜在交流、动静共振的临界状态尤为典型。画家描绘的主题是自然物象与身处其间的个人,以及其间的各种关系。此时绘画对象不再是“物象”,而是“事物之间之物”,是一种间性关系。在山峦水涧、云雾阴霾的缝隙中,墨线书写着淋漓、疏密、浓淡相间的飚墨飓风,漩涡状的逃逸线无孔不入,横扫整个画面。水墨的书写之线就不再作为轮廓而存在,观者所见到的笔触痕迹、墨线交错、淋漓动感,彻底成为一股“逃逸”的力量,一股“解辖域”的力量,绝不再是对“气流”、“云雾”“山水”轮廓的描摹。画面右下方,模糊的水墨幻化暗示出山与水、水与天、天与树、树与人之间的氤氲边界。这是完全的临界点状态,所有物象都不再是自然物象,它们在进行潜在的交流。当整幅画布满这种潜在的交流,弥漫着无处不在的临界点,水墨就变成了逃逸本身,它的使命就是穿透界域的牢笼,像流亡者获得歇斯底里一样,它获得了精神的游牧。

宣永生的大部分作品都呈现出这种孤绝的游牧感,有时,漩涡状的逃逸线几乎占据了整幅画面,从而显得动荡不安,在《漩涡》、《缺水的线》、《是山是水》、《谁在兴风作良》、《风》中即是如此;有时,水迹幻化的氤氲边界占据大部分画面,从而趋向于静止,在《合一》、《混沌》、《动静之间》中稍有显露。总体上,动静仍然是一体性的空间,宣永生的水墨气质更加倾向于歇斯底里,如飓风之眼。

在这一阶段,水墨的精神游牧超越了水墨语言自律、自我建构的阶段,进入更为幽微、神秘、潜存的生命体验。从可观的“山水”物象抵达心象的潜文本,从闭锁的界域逃逸至潜在的生命体验,从而弥散出一股对野性与荒蛮的原初力量的迷恋。

此股不可见却可感知的原初之气,外化为宣纸蔓延着蚕丝般交织、纠葛的逃逸线。它时而作为“山”的轮廓,时而作为树的影子,时而是山涧的飞掠,时而是幽微的絮语,它具有一种共同边界的特性,即拥有所有此在之物的共时性。它规定了一切都在逃逸,从有限“界域”的规定性中,从传统风格、艺术史叙事的封闭性中,从地域性文化的异质性中。它时刻在蜕化、混杂、纠葛、延宕,交织成时间永恒性的褶皱。在文本表层,是墨线遗留的痕迹;在潜文本层面,暗示了生命在时间中的生成性与无限绵延。

宣永生所书写的笔酣墨气,体现出纯粹生命的歇斯底里、天地万物的混沌灾变。他彻底从“笔墨中心”与“非笔墨中心”、“具象”与“抽象”、“传统”与“现代”的二元对立模式中逃逸而出,穿透表象,深入生命的真实在场。更加强调个体经验、直觉情感的处境化表达。这并不是一条在水墨现代实验后,继而转向回归传统的界域化道路。宣永生并没有遵循“反传统——回归传统”的水墨历程,而更像是以逃逸、游牧的姿态去寻求、叩问。

当代水墨的基本命题是当代个体存在、生命意义层面的忖度,在宣永生看来就是寻找自然中远逝的精神家园。这种个体性的表达,已然从现代水墨群体性的审美意识,蜕变为个体生命、精神状态、心理层面的真实表达。追求一种水墨的浑然苍茫感,其中暗含艺术家对历史与自然的凝重反思。

宣永生创造出“自然”与“非自然”的镜像佯谬,书写出满纸游牧的逃逸线簇。毋庸置疑,当人类成为群体意义上无家可归的流亡者,飚墨的狂放不羁便影射着当代生存处境的荒蛮与虚无。我们身处的世界,是一个完全被祛魅的界域、充满悖谬的囚笼。后工业社会建构出异化的个体,我们处于极度疏离、孤独、隔阂的单向度关系中。加之消费主义难以抗拒的娱乐至死、物质至上、相对主义,使得人与自然、人与社会、群体与个体之间的关系都处于一种绝对的敌视与隔阂状态。宣永生也许受到了触动,才会用焦墨与枯笔扫出渴求自由的“逃逸线”簇丛,才会用笔触与水迹之间的幻化张力彻底打破现存的隔阂与界域。

这暗合了当代的处境化特征:在精神深渊与自然废墟之上,生命对远逝精神的摸索与追寻。这也是为何宣永生以“山水”为主题,却消弭了山水、人物、声音、温度之间的分界点。他试图为远逝的旷野招魂,为潜在的交流招魂,试图寻求终极对话的可能性。这也是德国艺术大师博伊斯的理想:“向上与神灵、天使建立联系,向下与大地、植物、动物建立联系”。相信交流的可能性,同样是德国哲学家雅斯贝尔所叩问的 “自由的可能性条件”。

2014年6月 艾蕾尔于北京

编辑:赵成帅