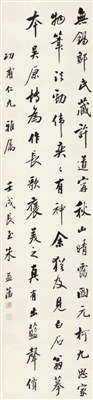

朱益藩1922年作行书

1934年初春,在北平中山公园,朱益藩(左一)、陈宝琛、陈三立合影

朱益藩(1861—1937),字艾卿,号定园。据其子的回忆文章云:“先父六岁时,我祖父去世,家道清贫”,“先父自幼聪明过人,四岁即能执笔作大字”,“先父读书,过目成诵,弱冠补优廪生”。光绪十一年(1885),朱益藩考取拔贡。次年签发广东试用知县,因听从时任广东布政使的张之洞的开导,毅然辞官回籍,勤奋攻读,并授徒自给。光绪十五年中举人。次年入京,考中进士,钦点翰林院庶吉士。此后十余年,奉事于翰林院、詹事府之间,任翰林院侍读、侍讲,詹事府詹事,司经局洗马,日讲起居注官,曾受命在南书房行走,兼任经筵讲官,常为光绪皇帝在御书房讲授历史、诗文、书画。历任顺天乡试考官、湖北乡试副考官、陕西提学使、山东提学使、京师大学堂(今北京大学)总监督,还两次担任选拔赴日本、欧洲留学生监考官。宣统二年(1910),任都察院左副都御史。

朱益藩医术精湛,工诗文,善书法。其学书从临碑开始,早年学欧、柳,中年兼学李北海,后又师从米襄阳,晚年则肆力于王右军《兰亭序》,楷书则学释智永。他习字甚勤,无论严寒酷暑,坚持临池不辍,加之平生所见古代法书真迹及宋代拓本碑帖甚多,出入其间,到晚年笔墨炉火纯青,深得王羲之和米芾的精髓。

朱益藩常与学书的人谈论临池之奥,认为中国书法艺术有数千年历史,名家辈出,有丰富的艺术遗产,所以继承传统来哺育自己,是必经的道路。临摹古代真迹或碑帖,不仅要钻研各种字形结构的技巧,更重要的是汲取笔法和神韵。所以探讨古人成功的经验,临摹只是学习的过程,创造才是最后的目的。

朱益藩善写楷书,尤善擘窠大书。其书渴润相间,刚柔互济,雄秀得宜,造诣极高。评者认为,朱书在有清一代之中,可与刘石庵、翁覃溪并行,直追王梦楼、李春湖。因此,朱的书品早在晚清的宫廷中就已备受尊崇,后来朱办70寿诞,溥仪的赐寿诗中还有“善书健腕犹飞白,旨酒温颜自渥丹”之句,也称颂了他的书法。

当朱益藩在19世纪的最后年代和20世纪最初的年代里,也就是任职于翰林院和詹事府的时候,他已因工于书法,而不能不承应宫内楹联、隔扇及各色书写差事了。每年腊月格外繁忙,要为御笔书画题词,要为宫内外各门各处撰写春联,要代太后或皇帝书写赏赐给王公大臣的春牌或福寿字,如此等等。

朱益藩身为官吏,心怀黎民,具有民本思想,一直尽力为民办事解忧。光绪二十七年(1901)六月,悉知江西遭受特大水灾,朱益藩四方奔走,联络江西籍京官,向朝廷上书《请赈济江西水灾奏折》,恳切吁请“迅速设法赈济,以拯灾黎”;为广招商贩运粮入赣,使灾民尽快得到粮食,建议“凡在江西境内贩运米粮,无论上下游,全免厘金一年”。朝廷采取举措,使灾情得以缓解。

1921年,江西再次遭遇水灾。当时,朱益藩正在溥仪身边教授他历史、诗文、书画。得知家乡的灾情后,他再次联络江西老乡,一方面组织募捐,另一方面倡议举办赈济水灾书画展览会。不过,这场书画展的意义却非同凡响。此时朱益藩只是在宫内担任退位的末代皇帝溥仪的老师,无权无势,但他积极联络在京同乡,向各方呼吁募捐救灾,并倡议举办江西省赈济水灾书画展览。他从宫中借出所藏晋唐以来历代稀世珍品的书画名作百余件,又吁请京、津、沪收藏家借出名贵书画真迹数百件,在江西会馆内售票展出。精华荟萃,蔚为大观,观者踊跃,捐赠甚众,收入全部用于江西赈灾。

1924年11月,溥仪离开皇宫,后转至天津。朱益藩留驻北京,担任清室留京办事处事务。朱益藩自1924年以后,在北京深居简出,教子读书,研究书法。由于溥仪出宫,中断了经济收入,朱益藩便在琉璃厂各南纸店挂笔单卖字,以润笔费维持家庭生活。他素以书法名世,晚年深得王羲之、米芾之精髓,笔墨趋于炉火纯青。

朱益藩博览群书,长于诗文,著有《南斋纪略》、《宸垣纪要》两种笔记,以及一批杂稿,可惜未能付印出版,在“文革”中均被焚毁,失去了一笔宝贵的历史资料。

编辑:江兵