7月26日,“因地制宜—艺术交流计划”在何香凝美术馆开幕。本次展览由冯博一担任主策展人,由何香凝美术馆、澳门艺术博物馆、台湾屏东市公所屏东美术馆和香港大学美术博物馆联合主办。

据主办方介绍,“因地制宜—艺术交流计划”项目由何香凝美术馆发起,已连续成功举办了五届。第六届“因地制宜”共邀请13位艺术家参展,参展的当代作品包括装置、录像、绘画及摄影。继澳门、台湾巡展之后,深圳站展览将持续至10月26日,并于11月份巡展往最后一站香港。

从澳门站到香港站,站站寻“变脸”

从2008年的“出境”、2010年的“蝴蝶效应”、2011年的“1+1”、2012年的“四不像”,2013年的“交叉口·异空间”,到今年第六届的“因地制宜”,该艺术交流计划已经逐步形成了四个地区在当代艺术范围内的一种合作与交流的机制。与过往五届相似的是,本次展览依旧沿用四地策展人机制,除了冯博一担任主策展人外,四地策展人还有吴方洲(澳门)、徐婉祯(台湾)、苟娴煦(深圳)及吴秀华(香港)。此外,基本也是沿用四地巡回展览的机制。

与过去有所不同的是,本次的展览从首站澳门出发,依次巡往台湾屏东、深圳,最后达到香港。艺术家的作品以前往往是从第一站到最后一站基本没有变化,这次则是每到一站,艺术家必须根据当地并于之后每一站根据当地的地域文化生态,以及自己的理解进行再创作,在前一站创作的基础上进行延展或变化。

主策展人冯博一表示:“交流是这个展览项目最基本的线索。每一届交流计划的题目和方式都不一样,本届强调艺术家在某一地要利用当地的资源,通过资源的利用和艺术创作,体现出艺术家对其他三个地区的不同认知。”每一站参展艺术家都必须“就地创作、就地展示”,让作品表现出对四地文化不同文化的认知和痕迹。

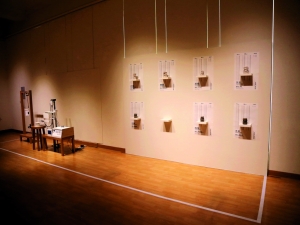

作品的改变形式因人而异,有的是增加扩展,有的则是另起炉灶。以大陆艺术家张文超为例,他的作品《“围城游戏”:失序的地带》以他对当地的认知和考察为基础,每到一地便以当地的区域划分和构成特点完成一件作品。到了深圳,他的作品已经从一件增加到了三件。到香港之后,张文超还将继续增加一件反映香港的作品。

而来自澳门的艺术家梁慕洁、梁慕贞组合的作品《水》以四个录像并列组成,四个录像都记录了当地海岸线的海面,这件作品将被完整地带往香港。香港艺术家洪强每一站的作品都完全不同,从对街边小食亭的再表现,到深圳站的以高清数码相机记录下的墨滴接触纸张时的细微变化,洪强以新完成的作品来表现他对三地的观察。

探寻四地艺术的共性和差异

从第一届开始到第六届,四个地区之间艺术的交流一直是这个项目所坚持的基本。在展览之前的座谈会上,冯博一说:“这个展览项目已经举办了六届,我们每次都是在延续四个地区艺术交流的前提和基本脉络之上,希望能多渠道地进行沟通和交流。不仅来自四地的艺术家之间有交流,来自不同地区的策展人之间也有交流。同时,展览在不同地方与不同的机构建立合作关系,所以和场馆之间也有交流。此外,每一站不同的观众也构成了多维的、丰富的交流。”

台湾策展人徐婉祯言,四地的差异以广且深的方式寄生在四地所展现的生活环境形态之中,涵盖了居住硬件设施、饮食种类习惯、衣着风格偏好、休闲娱乐方式、城市规划样貌、教育文化内容、艺术潮流趋势等等。“因地制宜—艺术交流计划”正是在这种共性与差异性共存的状态下,提供给四地艺术家一个交流的机会,也提供给四地在艺术上交流的机会。通过这个展览,我们可以看到四地同而不同之处,而且这种碰撞能够让观众更加直接地看到四地对当代艺术的不同理解。

访谈

记者:四地艺术交流计划现在已经是第六届,与以往五届相比,今年有什么不同吗?

冯博一:主要的脉络也是一样的,就是四地的艺术交流和沟通。但是这一届所谓的因地制宜,就是想知道四地的艺术家怎么来看四地,他怎么来就每个地方的不同。这样的方式还是一个比较递进的方式,就是根据每个地方因地制宜来创作,在原有的作品上进行延展和改变。

记者:这些艺术品每一站都有所不同,深圳站和前面两站相比有什么不同?

冯博一:变化挺大的。大概有两点,一是何香凝美术馆的场地要比前两场要大,也就是说他们的作品有扩充的可能空间。另外一个方面可能是艺术家在第一站的时候还不是完全进入状态,或者说不是很熟,经过这一段时间,他对这个专题、这个作品,思考得更加深入,更能体现出他自己的风格化。这种风格化可能是减法,也可能是加法。

记者:展览的呈现到香港之后会还会继续变化吗?下一届,还有更往后的项目会又怎样的发展趋势呢?

冯博一:到香港之后,应该还是沿着这个变化在发展。可能随着项目的深入进行,四地的艺术家在认知上会越来越成熟,越来越深入。往后的项目应该也是一样的,但是我估计会有两点变化,:一个是明年何香凝美术馆要修馆,可能要暂停;第二是,项目的范围可能由中国的四地扩充到东南亚等地。

扩充之后,这个概念可能要有所改变。因为亚洲地区有亚洲意识,还有亚洲文化的差异。当我们关注的范围从中国的四地扩充到亚洲,可能问题会更明显,也会更突出。放到整个亚洲的背景下来,探讨的问题就更大了。

记者:您怎么看待四地在文化上的共性和差异性问题?

冯博一:四地曾经有过不同的文化冲击和文化背景,但都处于一个中华文明传统的文化圈之下。由于历史的原因,差异性已经变得越来越大了。对于大陆来说,所谓的当代艺术,更多地是指在上世纪八九十年代就中国传统文化资源和大陆资源来创作,所以它的当代性会带有一定的符号性。但是随着社会发展和全球化的发展,这种情况下这种当代性可能更多是不同文化之间的碰撞、磨合、交融。

我们策划这个展览,我们希望艺术家在这种格局、背景和文化当中下,面对这样一个复杂的背景,怎么通过艺术来表现他们对四个地方的认知,来表现一种共性。这是我们几年来的一个思路。

编辑:江兵