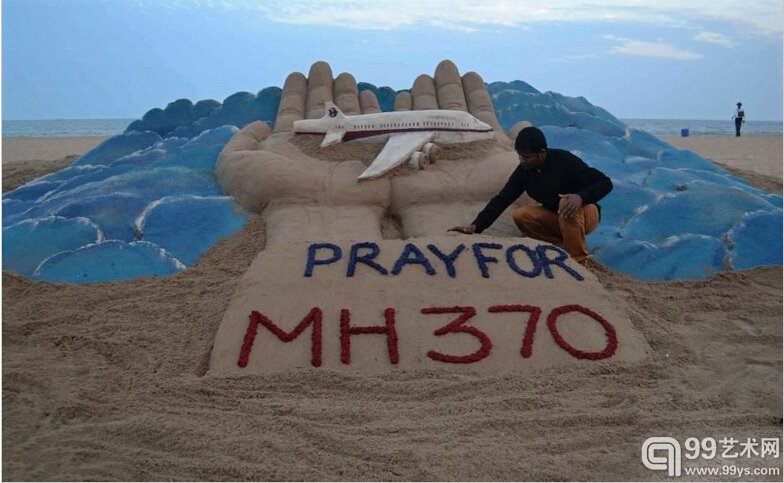

印度布里,艺术家Sudarshan Pattnaik在海滩边打造沙雕,为马航失联航班祈福。

面对巨大的灾难,一个从事艺术工作的人实际是具有双重身份的。一重身份是作为公民,作为个人;他可以做志愿者、当义工,可以募捐、筹款等等。另一重身份是艺术家,他的工作是利用他们所掌握的技术,从事视觉图像的创作和传播活动。

灾难在20世纪以前主要表现为朝代更迭、王室纷争、时局动乱,在20世纪前半期主要表现为军事战争祸害,后半期则更多表现为自然环境灾害。21世纪以来,各类重大灾难事件,且呈现愈发频繁之势。无论何种形式的灾难,都会给百姓带来不同程度的痛苦。灾难在绘画中的表现十分常见,这些绘画作品具有非常强大的感染力,人们对灾难题材绘画的接受,不仅是审美意义上的,同时也有心理意义上的。

评论家邵大箴说:“灾难主题有利于美术将人性、生命、民族、国家等情愫的表现推向纵深,以实现视觉冲击力和传播意义上的受众打动力。”

《希阿岛的屠杀》取材于真实的历史事件:1822年,土耳其人占领了属于希腊版图的希阿岛,并血洗掠夺了这个小岛。据说被杀平民有23,000人,被卖为奴隶的有47,000人。侵略者的暴行激怒了全欧洲的进步人士,也深深地激怒了德拉克洛瓦,他怀着巨大的同情和悲愤创作了这件作品,以表对希腊人民的声援,这幅作品也标志着浪漫主义盛期的到来。

1937年4月26日,发生了德国空军轰炸西班牙北部巴克斯重镇格尔尼卡的事件。德军三个小时的轰炸,炸死炸伤了很多平民百姓,使格尔尼卡化为平地,德军的这一罪行激起了国际舆论的谴责。巧的是立体主义代表画家毕加索在这一年初接受了西班牙共和国的委托,为巴黎世界博览会的西班牙馆创作一幅装饰壁画,于是正在构思期间,义愤填膺的毕加索便决定以此为题材,这就是被载入现代艺术史的壁画杰作《格尔尼卡》诞生的原因。

《梅杜萨之筏》是法国浪漫主义画家泰奥多尔·籍里柯(TheodoreGericault,1792-1824)的代表作,花了他18个月时间,最终完成于1819年。这件作品的诞生,源于1816年法国政府派遣的巡洋舰“梅杜萨号”的搁浅,这艘船当年载着400多名官兵以及少数贵族前往圣·路易斯港,主舰在驶近毛里塔尼亚浅滩时,陷入了不能自拔的沙碛,经过两天混乱而无效的努力只好弃船。船长和一群高官乘救生船逃命,剩下150多名乘客被抛在临时搭制成的木筏上,让他们在汪洋大海里听凭命运摆布。历时13天,受尽饥渴和巨浪的煎熬,恐惧和绝望使人们互相残杀,当隐约看到远处的救生船时,他们在大雾中举起一个人以吸引救生员的注意。这时被举起的不再是自由女神或者白人的形象,而是一个黑人孩子,因为人们开始觉醒—生命高于一切阶级和种族,再卑微的人,也有求生的权利。出于政治上的谨慎,艺术家当时把这幅画命名为《遇难图》,后来却以另一个名字盛名于世,即《梅杜萨之筏》。

《遇难船》是英国画家透纳(Joseph Mallord William Turner,1775-1851)所绘,表现的是船只在大海中遇难的场景。对光和空气间微妙关系的研究使透纳的作品带有浪漫主义因素,他主要通过色彩来强调环境的恶劣,虽然这是一幅描写海难的作品,他也并未舍弃对细节的刻画。透纳推崇大自然,承认大自然巨大的威慑力,同时他也处世悲观,时常预感到灾难的降临和动乱给人类带来的困扰。他的大部分作品都能找到复杂的潜在哲理和醒世的隐言,例如《暴风雪》、《灾难》等。

编辑:黄亚琼