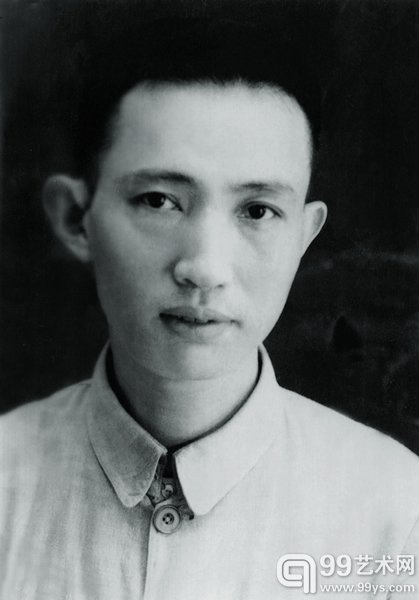

青年时代的傅抱石

青年时代的傅抱石

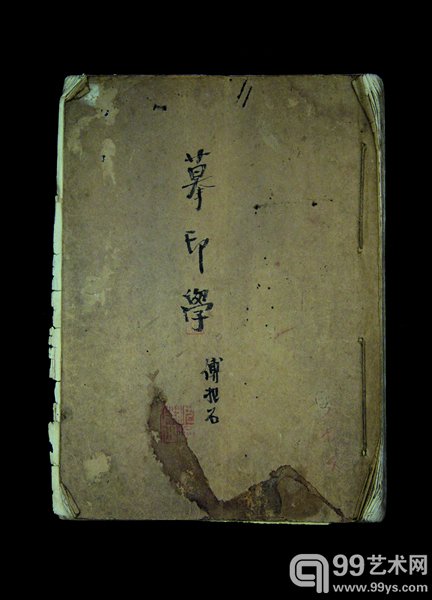

傅抱石《摹印学》,手稿,95页, 1926年 南京博物院藏

傅抱石《摹印学》,手稿,95页, 1926年 南京博物院藏

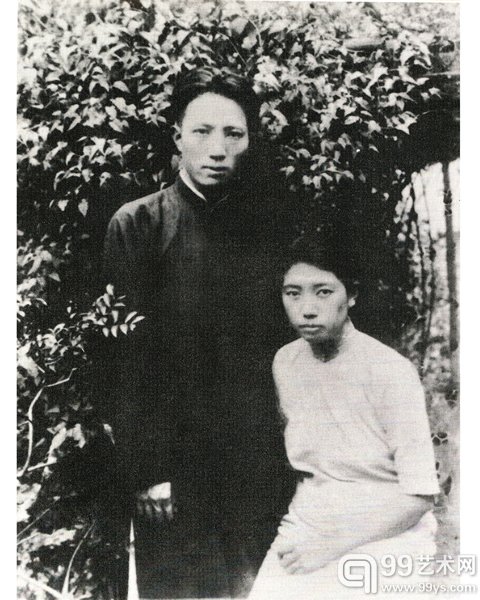

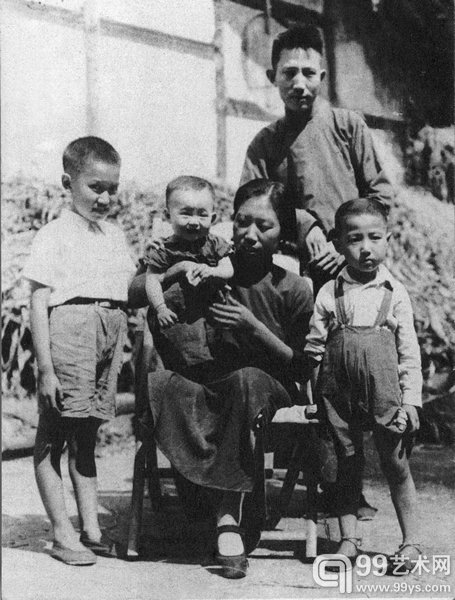

傅抱石与夫人罗时慧(约摄于二十世纪30年代初)

傅抱石与夫人罗时慧(约摄于二十世纪30年代初)

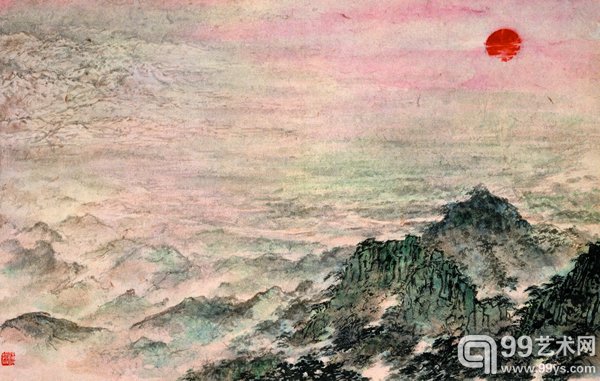

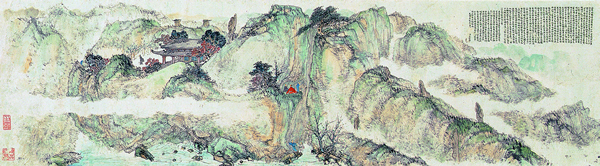

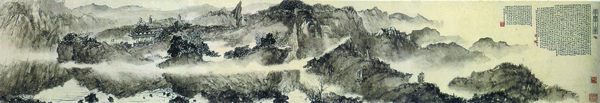

傅抱石 江山如此多娇 横幅 纸本 设色 30.2×65.9cm 1959年7月 南京博物院藏

傅抱石 江山如此多娇 横幅 纸本 设色 30.2×65.9cm 1959年7月 南京博物院藏

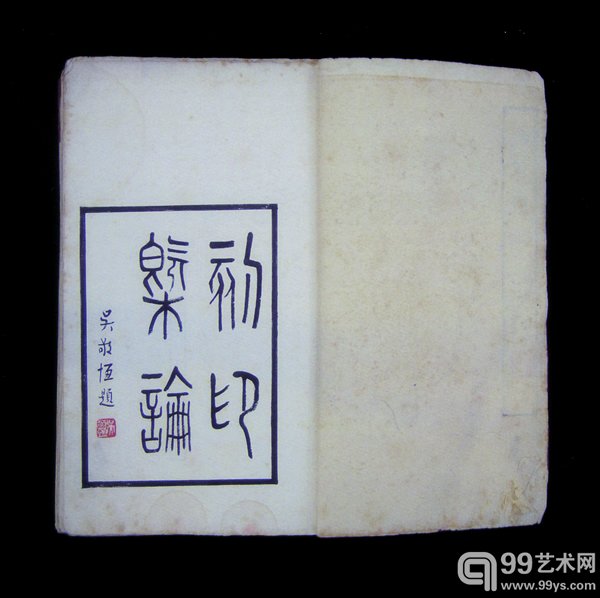

傅抱石《刻印概论》,手稿,87页,1937年7月,南京博物院藏

傅抱石《刻印概论》,手稿,87页,1937年7月,南京博物院藏

傅抱石 江山如此多娇 片 纸本 设色 36.5×56cm 1959年7月 傅小石藏

傅抱石 江山如此多娇 片 纸本 设色 36.5×56cm 1959年7月 傅小石藏

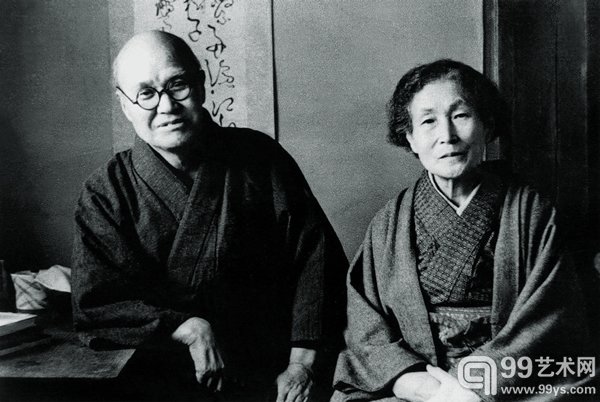

傅抱石的日本老师金原省吾夫妇

傅抱石的日本老师金原省吾夫妇

留学日本时期的傅抱石

留学日本时期的傅抱石

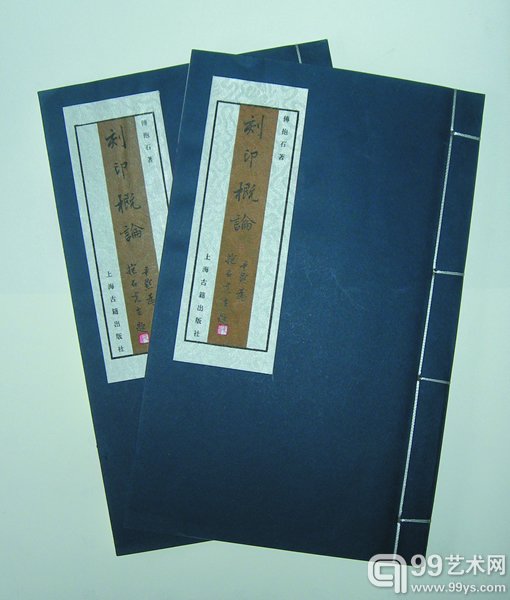

傅抱石《刻印概论》,上海古籍出版社,2003年9月

傅抱石《刻印概论》,上海古籍出版社,2003年9月

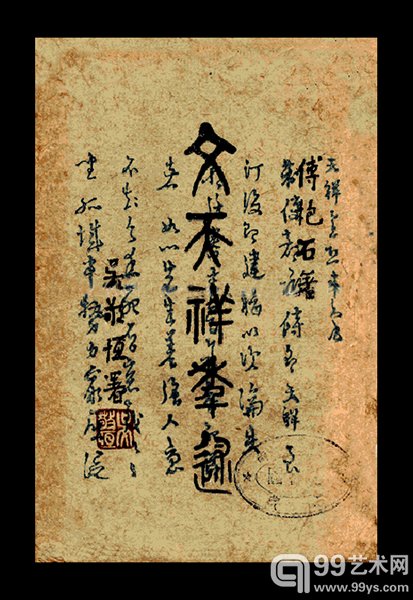

傅抱石《文天祥年述》 重庆青年书店 1940年7月

傅抱石《文天祥年述》 重庆青年书店 1940年7月

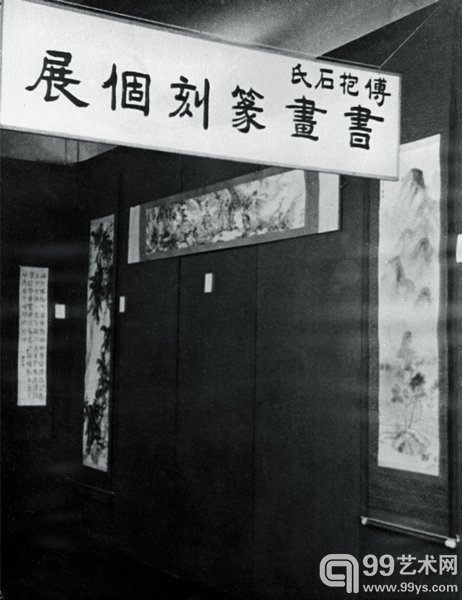

傅抱石氏书画篆刻个展入口

傅抱石氏书画篆刻个展入口

1935年在日本东京举办《傅抱石氏书画篆刻个展》

1935年在日本东京举办《傅抱石氏书画篆刻个展》

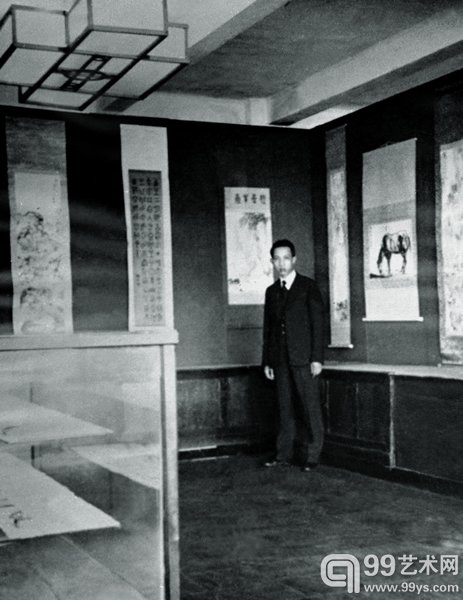

傅抱石在东京书画篆刻个展上

傅抱石在东京书画篆刻个展上

傅抱石《中国绘画变迁史纲》上海 南京书店 1940年9月

傅抱石《中国绘画变迁史纲》上海 南京书店 1940年9月

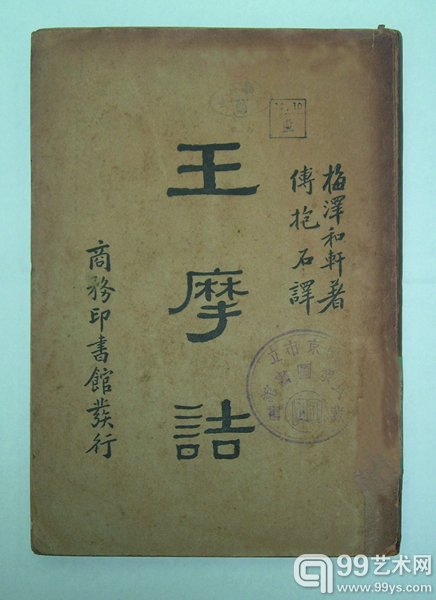

山形宽著 傅抱石编译《基本工艺图案法》 商务印书馆 1939年3月

山形宽著 傅抱石编译《基本工艺图案法》 商务印书馆 1939年3月

山本悌二郎、纪成虎一著 傅抱石编译《明末民族艺人传》 长沙 商务印书馆 1939年5月

山本悌二郎、纪成虎一著 傅抱石编译《明末民族艺人传》 长沙 商务印书馆 1939年5月

傅抱石《中国绘画变迁史纲》上海 南京书店 1940年9月

傅抱石《中国绘画变迁史纲》上海 南京书店 1940年9月

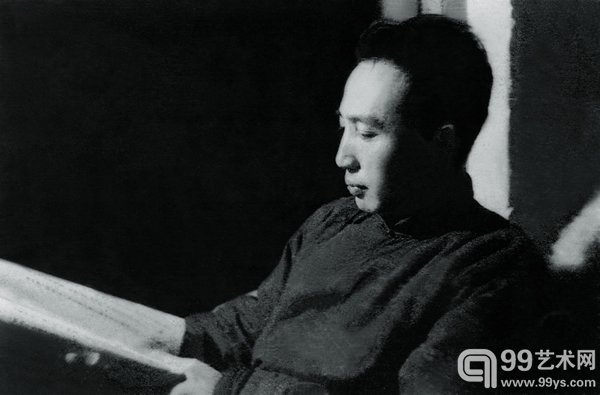

傅抱石在读书

傅抱石在读书

傅抱石全家在重庆金刚坡下“山斋”合影(约1941~42年摄)

傅抱石全家在重庆金刚坡下“山斋”合影(约1941~42年摄)

傅抱石(前排左一)与中央大学美术系同仁为欢迎徐悲鸿(前排左二)由南洋归国而聚会

傅抱石(前排左一)与中央大学美术系同仁为欢迎徐悲鸿(前排左二)由南洋归国而聚会

傅抱石全家在重庆金刚坡下“山斋”合影(约1941~42年摄)

傅抱石全家在重庆金刚坡下“山斋”合影(约1941~42年摄)

傅抱石(左三)与徐悲鸿(前排右四)等在重庆

傅抱石(左三)与徐悲鸿(前排右四)等在重庆

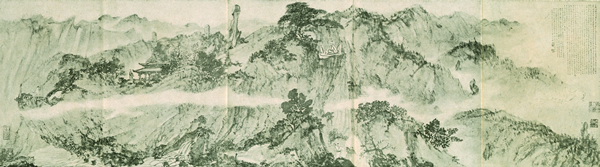

傅抱石 云台山图 卷 纸本 墨笔 31×123cm,1941年4月,下落不明

傅抱石 云台山图 卷 纸本 墨笔 31×123cm,1941年4月,下落不明

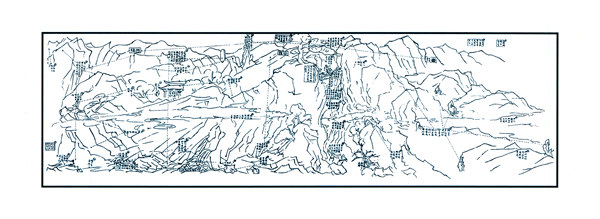

傅抱石《画云台山记设计图》(1941年)

傅抱石《画云台山记设计图》(1941年)

傅抱石 云台山图 卷 纸本 设色 31×123cm,1941年4月,南京博物院藏

傅抱石 云台山图 卷 纸本 设色 31×123cm,1941年4月,南京博物院藏

傅抱石 云台山图 卷 纸本 墨笔 28.4cm×163.9cm,1942年2月,私人藏

傅抱石 云台山图 卷 纸本 墨笔 28.4cm×163.9cm,1942年2月,私人藏

1947年在个人画展上

1947年在个人画展上

1904年10月,傅抱石出生于江西南昌的一个贫苦家庭,自幼对绘画、篆刻产生浓厚兴趣。

1921年,傅抱石入江西省立第一师范,将幼年时对艺术的兴趣扩大到一种更为专业的方式,为未来的职业选择确定了一个基本的方向。他异常勤奋地阅读各种书籍,对中国传统文化有了初步的体会,为后来的艺术生涯奠定了扎实的基础。

1926年,傅抱石受聘执教于江西省立第一师范学校附属小学,任艺术科教员,开始了六年的中小学教学生涯。从教六年,他边教边学,教学相长,进入了美术史学研究的发端期。

(一)印痴

傅抱石从小与篆刻结缘,自号“印痴”,取法陈鸿寿、赵之谦等人,刀法爽利劲健,风格率真雅正。1926年,他编写《摹印学》,对篆刻历史、理论做了初步梳理。1933年,他辑历年所刻编成《抱石自造印稿》。1935年5月,“傅抱石氏书画篆刻个展”在东京举行,声名远播,被誉为“篆刻神手”。

(二)东瀛求学

1932年9月,傅抱石东渡日本,一年后入帝国美术学校研究科,师从日本美术史家金原省吾(1888-1958),学习中国美术史研究,成为他生命中第一个重要的转折点。在日本,傅抱石接触了美术史知识和现代艺术理论,引发了他美术观念、治学态度等方面的诸多变化。

2.傅抱石氏书画篆刻个展

1934年5月,在金原省吾、郭沫若的帮助下,“傅抱石氏书画篆刻个展”在东京银座松板屋举行,著名画家横山大观、篆刻家河井仙郎、书法家中村不折和日本帝国美术院院长正木直彦等人都前来参观,取得了一定的反响。这个成功的展览对傅抱石后来的艺术生涯产生着至关重要的影响。

3.翻译日本学者著作

学术研究,了解或引进国外学者的研究成果是必经之路。留学期间,傅抱石一方面专于理论的学习和训练,另一方面广泛涉猎日本的各种中国美术史学著作,并发挥精通语言的特长,有选择地翻译相关著作或论文,将日本学者的研究成果引荐至中国。他的译介活动主要有两类:其一,对工艺、美术技法的编译;其二,对中国美术史研究成果的翻译。这些翻译成果,是傅抱石作为中国美术史家的一个重要组成部分。

(三)中国绘画史学开拓者

1925年,傅抱石无师自通地撰写了《国画源流述概》,四年后因教学改写完成《中国绘画变迁史纲》,系统梳理了古代绘画史,展示出独特的研究视角,成为中国现代美术史学史上的开拓者。留学日本后,他从基础史料入手,以现代化的学术眼光重新考察古代画学,编成《中国绘画理论》、《中国美术年表》,皆为中国美术史学史上的首创之作。

二、中年时期:抗战洪流与金刚坡下

(一)三厅期间

1938年4月,傅抱石奔赴武汉参加国民政府军事委员会政治部第三厅工作,担任厅长郭沫若秘书,投身于抗战洪流之中。他往来于株洲、衡阳、东安、桂林等地,历经了“武汉保卫战”、“长沙大火”、“桂林大轰炸”等,著文立说,从事抗战宣传工作,激发国人战斗热情。

(二)中大期间:文化抗战

1939年9月,傅抱石执教中央大学,讲授“中国美术史”等课程,两年后转升“专任副教授”,学术思想也逐渐成熟,深入考察顾恺之和石涛专题,成就斐然。抗战期间,他撰写了若干热情洋溢的史论文字,从绘画史的角度阐明了中国民族文化的辉煌成果。

(1)石涛研究

1921年,傅抱石开始关注《苦瓜和尚画语录》,揭开了研究石涛的序幕。后来,他历十几年寒暑对石涛的生平和艺术进行深入钻研,撰写了《苦瓜和尚年表》、《石涛年谱稿》、《石涛生卒考》、《石涛丛考》、《石涛再考》、《石涛三考》、《石涛画论之研究》和《大涤子题画诗跋校补》等篇目。1941年,他综合多年研究成果,著成《石涛上人年谱》,首次比较清晰地显现出石涛真实的历史面目,被“评论家咸推为我国空前之作”。

(2)早期山水画史研究

傅抱石研究中国早期山水画史发端于1933年冬驳斥伊势专一郎的读书报告《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》,持续大约研究了六七年之久。1940年2月,他解释《画云台山记》,写成《晋顾恺之<画云台山记>之研究》,纠正许多脱错的字句,大体恢复了其若干本来的面目。正是对顾恺之《画云台山记》的研究,引发了傅抱石对中国山水画产生及其发展的思考。后来,他撰写《唐张彦远以来之中国古代山水画史观》、《中国古代山水画史的考察》,组成《中国古代山水画史的研究》,解决了千年来美术史上的疑难问题,勾勒出中国山水画发展的基本框架。

2.寄乐于画寓志于图

在教学与研究的同时,傅抱石开始了大量的绘画实践,创立了自己的画风。他继承宋人的宏伟章法,取法元人的水墨逸趣,畅写山水之神情,用散锋乱笔表现山石的结构,创造了独特的绘画风格。他在感受自然与生命的情感体悟之时,以自由洒脱的绘画方式抒发着对民族国家的忧虑,传递出深邃细腻的中国文化品格。

三、晚年时期:笔墨当随时代

1949年10月,中华人民共和国成立,文学艺术发生了巨大变化。中国画改造,成为中国共产党执掌国家政权后文艺建设首先面临的关键问题。所谓“新国画”,要求必须“内容新”、“形式新”。傅抱石在政治时势和思想改造的影响下,逐渐修正了自己既有的观念和手法,展开了自己的中国画变革,与时俱进地探索自己的中国画新形式,取得了诸多辉煌的业绩,影响深远。

(一)捍卫国画与变革期山水

对已有观念的割爱,对时髦观念的接受,这种新旧观念之间的抉择,傅抱石不断地进行自我调整。1954年2月,中国美术家协会确定了“中国画写生”的创作途径,并逐渐演变成为一个时代的潮流。傅抱石不仅积极撰文,捍卫中国画传统,呼吁重视传统中国画,而且还与时俱进地探索自己的中国画新形式,创作了若干具有新面目的作品。

(二)东欧写生

1957年5月,傅抱石率领中国美术家代表团赴捷克斯洛伐克、罗马尼亚进行友好访问,并写生作画、举行画展,成为其绘画创作的转折点。傅抱石在着重写实表现时融入了“西画因素”,构造出了开阔的物理空间,在构图、敷色方面以崭新的笔墨形式,完成了对自然景物形与神、光与影、色与墨、虚与实、质与文的高度融合,面目为之一新。此后,这种以写生为主的创作方式,成了傅抱石晚年绘画的最为重要的特色。

(三)筹建江苏省国画院

1957年2月,江苏省国画院筹备委员会成立,傅抱石出任副主任委员,参与筹建事宜。1958年12月,傅抱石参与策划“江苏省中国画展览会”在北京举行,产生了广泛的社会反响,引起了中共中央宣传部的重视。1959年1月,《美术》杂志重点报道,被誉为新时期中国画创作的样板。1960年3月16日,经江苏省人民委员会批准,江苏省国画院正式成立,傅抱石任江苏省国画院院长。他根据画院的办院宗旨,制定了一套行之有效的措施,并以自己亲身的艺术实践实现办院理念,奠定了江苏省国画院在当代中国画坛上的重要地位。

(四)江山如此多娇

1959年7月,傅抱石奉调北京,与关山月合作为人民大会堂创作巨幅国画,向国庆10周年献礼。在创作过程中,他们听取了周恩来、陈毅、郭沫若等党和国家领导人的指导意见,以“江山如此多娇”入画,几易其稿,突出了“东方红,太阳升”之主题,通过对中华大地宽广辽阔的地域形象的描绘表达了新中国作为一个泱泱大国的现代风貌。9月27日,毛泽东为之题写“江山如此多娇”,《江山如此多娇》宣告完成。《江山如此多娇》的成功完成使傅抱石的声名如日中天,引发了后来一系列政治、艺术上的连锁效应。

写生创作之间

晚年,傅抱石自觉适应时代潮流,大胆革新,强化写生,强调从生活中汲取艺术养分,完成了绘画思想的转变和风格样式的革新,以卓越的成绩令人瞩目。诸如1960年“二万三千里长途写生”、1961年“东北写生”等写生绘画方式,成了他晚年八年生命历程里的主要创作状态,也成为了他晚年绘画的最为重要的特色。

(五)二万三千里写生与山河新貌写生作品展

1960年9月,傅抱石率领“江苏国画工作团”长途写生,相继走访了河南、陕西、四川、湖北、湖南、广东六个省的十几个大中城市,瞻仰革命圣地,参观建设工地,游览风光名胜,推出了一批适应新时代的精品力作,将1950年代初开始的以写生带动传统国画推陈出新的运动推向了一个历史的高潮。对于傅抱石来说,此行的最大收获就是确立了新观点:“思想变了,笔墨就不能不变”。1961年5月,江苏省国画院在北京国美术馆举办“山河新貌画展”,赢得广泛的社会好评。由此,“新金陵画派”声名鹊起。

(六)东北写生

1961年夏天,傅抱石在国务院办公厅的安排下先后到长春、吉林、延边、长白山、哈尔滨、镜泊湖、沈阳、抚顺、鞍山、大连等地写生,将自然和社会两种题材的运用发挥得淋漓尽致。以《煤都壮观》为代表的社会性题材,在山水融合工业题材方面,明示了现代山水画的一个符合时代潮流的发展规律;而以《镜泊飞泉》为代表的自然题材,则是北方山水在傅抱石心灵的震撼和映现。

(七)巨星陨落

1965年9月,傅抱石应中共上海市委之邀为虹桥机场候机大厅事宜赴上海洽谈,座谈、接待、应酬等各类事务繁忙,初步确认以“井冈山”为题创作大画。9月23日,傅抱石乘专机返宁。次日早上,因过度劳累引发脑溢血而昏迷。29日13时许,傅抱石走完了人生的最后一步,终年62岁。

编辑:文凌佳