“中间状态”展于宋庄怡盛空间隆重开幕

0条评论

2014-08-17 13:36:25 来源:99艺术网专稿

[1/1]

展览开幕式现场

展览开幕式现场

展览开幕式现场

展览开幕式现场

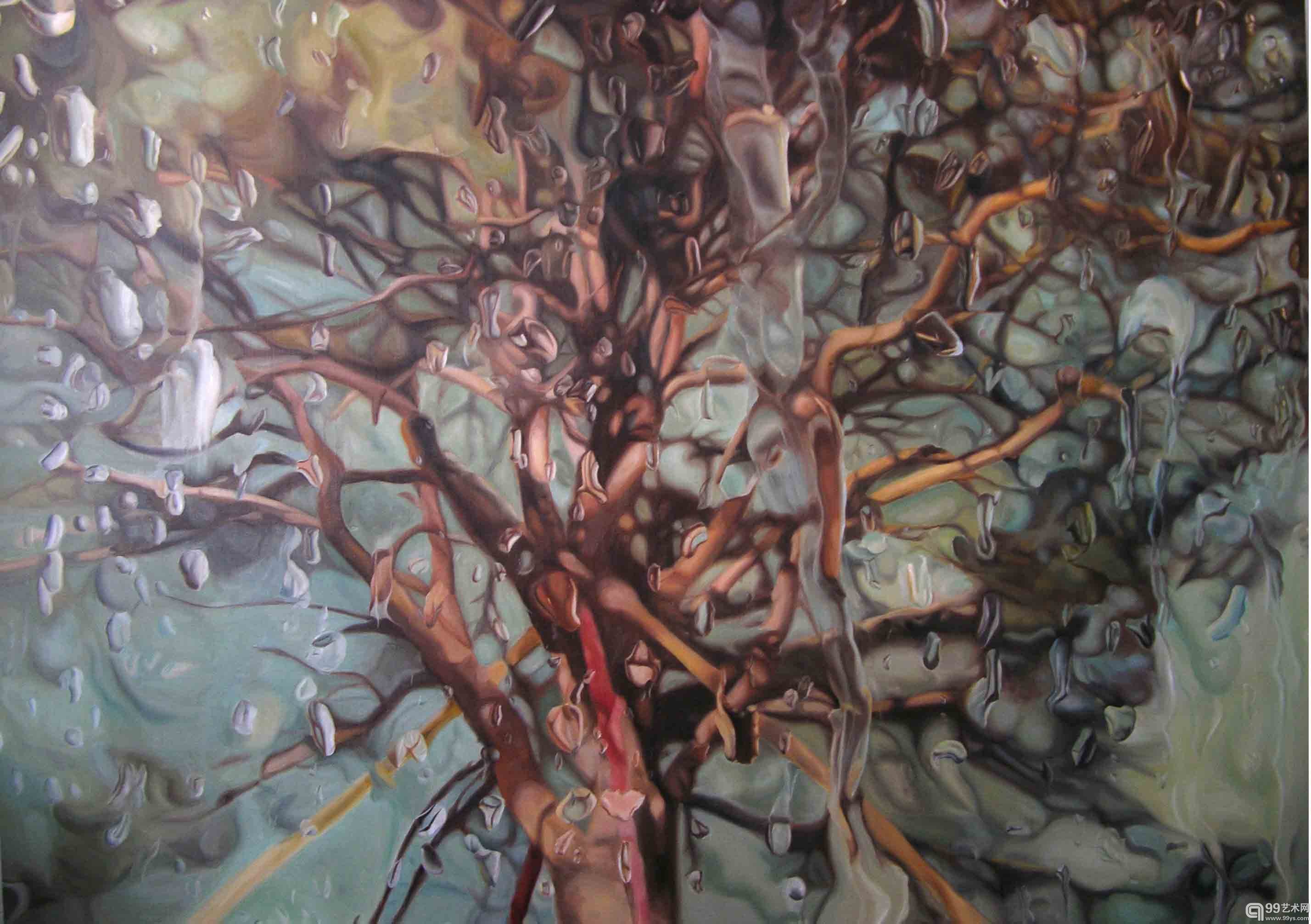

曹锡辉《树》120x170cm布面油画2005

曹锡辉《树》120x170cm布面油画2005

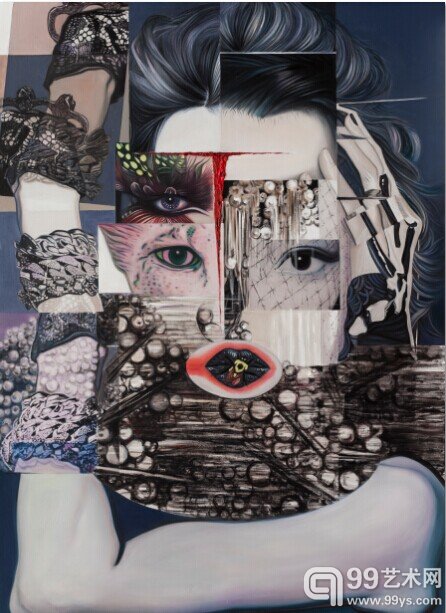

常乐女神蜜蜂-11 150cmx110cm布面油画2013

常乐女神蜜蜂-11 150cmx110cm布面油画2013

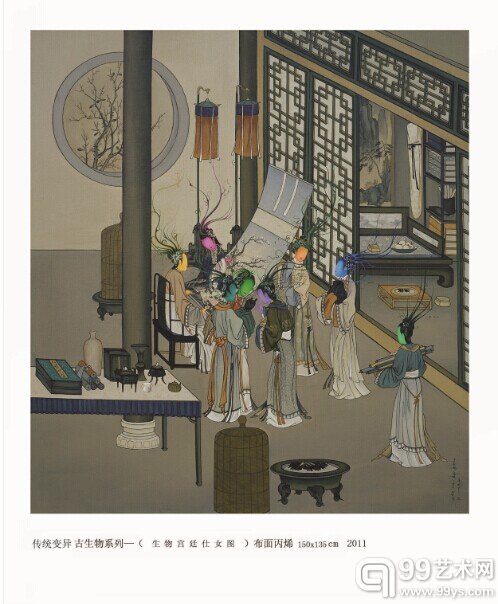

高风宫廷仕女图150x135cm布面丙烯

高风宫廷仕女图150x135cm布面丙烯

李世公《金白菜1号》2014玻璃钢(铜)

李世公《金白菜1号》2014玻璃钢(铜)

姜志平 花祭之一 80X100cm 布面油画 2013

姜志平 花祭之一 80X100cm 布面油画 2013

李宝荀120乘140 晚安,城市2014年

李宝荀120乘140 晚安,城市2014年

宋鬼聿《归宿之巢》200x250cm 综合材料

宋鬼聿《归宿之巢》200x250cm 综合材料

刘海舟喜之郎 2010 200x145cm

刘海舟喜之郎 2010 200x145cm

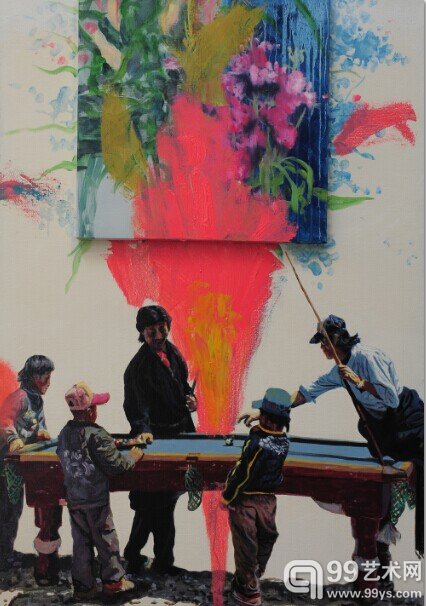

张文彬《高原台球》 综合材料 100x70x5cm 2013年

张文彬《高原台球》 综合材料 100x70x5cm 2013年

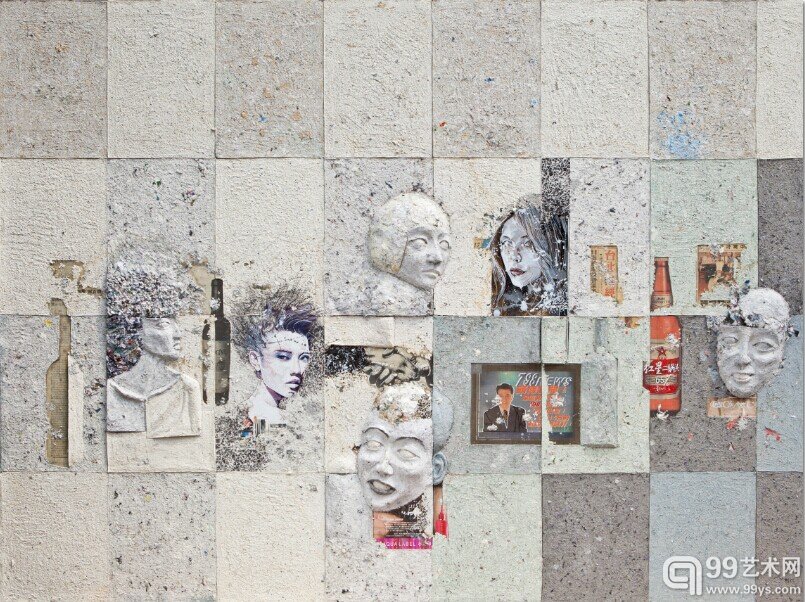

吴以强视读——两岸200x150cm综合媒介2014

吴以强视读——两岸200x150cm综合媒介2014

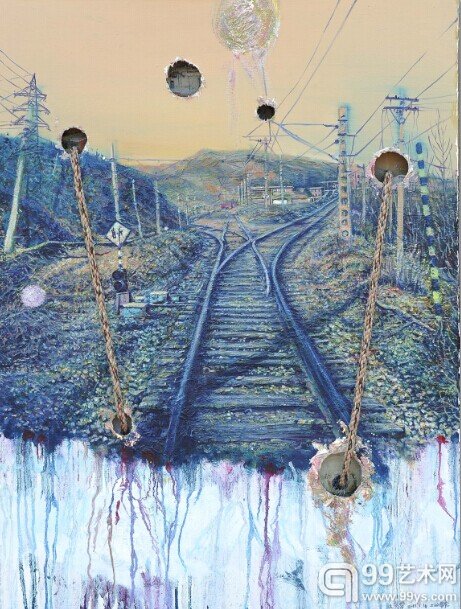

张文彬 迁安铁路 综合材料 120x90x9cm 2014年

张文彬 迁安铁路 综合材料 120x90x9cm 2014年

张木金字塔 150x200cm布面油彩2012

张木金字塔 150x200cm布面油彩2012

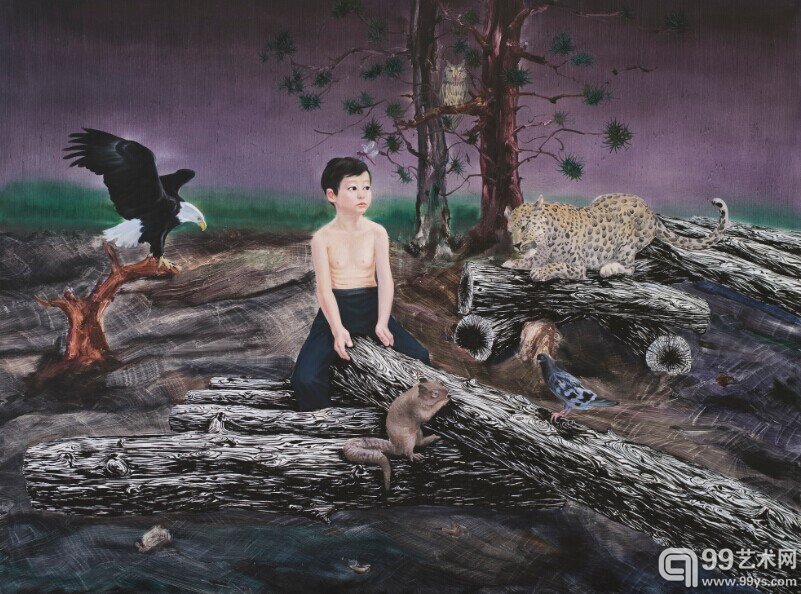

伊小东18 棍上的磨刀石 120x100cm 布面油画n

伊小东18 棍上的磨刀石 120x100cm 布面油画n

张郁葱继续穿行系列 2012-02 180X200cm亚麻布油画

张郁葱继续穿行系列 2012-02 180X200cm亚麻布油画

2014年8月16日下午3点, “中间状态”展于宋庄怡盛空间隆重开幕。此次展览由策展人长风策展,洪志平出品。参展的有曹锡辉、高风、常乐、姜志平、李宝荀、李世公、刘海舟、宋鬼聿、吴以强、伊小东、张木、张文彬、张郁葱十三位青年艺术家。

所谓的“中间状态”是一种不断变化的运动状态,是一种不确定的游离状态,是一种取中心化,是两极之间的变化。“过分”与“不足”是两者之间的等同物,两个中心,是“连续”性的不断运动的概念,因此也就是可以分割的,从结构上与他的整个思想相通。现实的本质是一种不断变化,所以会有两个中心之间的往复,从而导致现实的不停的运动。人的一生不会固守或僵化于这“两点”,也就会在不同的点上寻找彼此。

在这个世界里没有绝对的正义和完美的乌托邦社会,一切都处在一种“灰色的中间地带”,一切的矛盾皆来自于利益的相互冲突,非此即彼,亦此亦彼的“中间地带”互相渗透、融合与转化,各种不同利益之间持续的衔接,因此所谓的“中间”是一个游刃于极端之间的思想。而不是象庸俗哲学认识的“折中”,沦落到胆小怕事的“中庸之道”。

本次参展的13位艺术家都是40岁左右的青年或中青年,都是人生所处的黄金时段,艺术上都显得成熟而趋于中间力量,也是艺术上最有创造性的年龄段。他们的艺术极具实验性、独创性和颠覆性,他们不固执于任何流派和任何的立场,不断地否定和自我否定。他们的艺术都有对以前艺术和今日的社会有种的质疑、批判和反思的声音。

因为在当下,现实社会给我们带来高度的物质化,同时也带来物种的异化和人内心的异己化。曹锡辉的作品是他把这些人介质于水的表层,象下雨天毛玻璃看外面一般,来来往往的人群都若隐若现、至幻、异化、扭曲、变形以及动荡和不确定性。人对物质的依赖化越来越强烈使物变得越来越异化,刘海舟的“灿烂”的食品恰恰是对这种依赖性的反讽!面对这样多变和多样的现实生活,李世公的艺术取向在于语言上不断的自我反思感悟,用一种荒诞离奇、纷杂缭乱的形象相互组合来表达个人对现实的理解。

常乐近期作品也充满着一种诡异、荒诞、古怪、反复无常,性情多变,如同一种超想的魔幻现实世界中人的各种状态。同样李宝荀的作品是在强调一种生存的境遇,画面中的人物与场景都在一种狭窄的有限的空间里,有种格格不入的束缚感和压抑感。高风的《古生物前世系列》作品,也是关于中国山水的“改造”的过程,“改造”同时也是一次次进一步重新理解和解读。而张木试图在一个完整的图像中实现语言化的重组,寻求图像视觉方式的新的可能。以期待一种叙事的寓言性。

张文彬想在平面的里探索一种立体的三维空间,通过两组或多组画面的重叠,挖空,漏光,窥视内在,阐述一种神秘、荒诞而离奇的蒙太奇的视觉效果。阐述一种现实的混搭、多变和无可确定性!

吴以强的工作更加强调对纸上传媒的毁灭与重构,是对媒材形式上的转换来达成对传媒的态度,他不断的用纸做实验,把纸打浆或揉碎制作成抽象的形体,而内文相互错乱,信息无法识别!把纸打浆做成现实的“人物”!使纸的概念错乱,来表现自我意识的艺术企图!

宋鬼聿的作品“归宿的巢”是从对物质化的肯定来看待世间万象的,那些如同黑洞般深邃且向内吸覆的力量,足以让人感到集体物化的强大。他把聚氨酯物料经过喷到画布上形成沫状,并会迅速膨胀形成巨大的“蘑菇云”!有外在物质向内在自我的精神的剖析过程,他把这种成长起来的物质进行剥离,回到一种幽微更具有想象力的心灵世界!

姜志平的“花开花落”是借物抒情,以寄托一段思绪和哀伤。伊小东的绘画也是借物抒情,那些密密麻麻的杂草和砍伐后横七竖八的树枝散乱在整个画面之上,来体悟自己内心和这些被人为砍伐的树木那种纠缠的感觉。用一种散乱的纠缠不清的枝和叶来表达自己对待生命的那种纠结之情。

张郁葱的作品《继续穿行系列》,在幽暗昏黄的氛围突出了梦境的幻觉,更多的在于强调时空“穿越”倒转中人的一种迷失状态。

本次参展的艺术家都是在不同的心境、不同艺术形式来表现对这种“魔幻现实”的看法和态度,在中国当代艺术做为非资本主义最大的意识形态堡垒,被引入到国际艺术秩序之中,它注定要以强烈的震撼、非凡的活力和中国化的逻辑想象来表现自我,同时也在当下中国现实世界中搭建起一座具有公共对话空间性质的平台,这个平台就属于那种灰色的多元的不断变化的“中间地带”。只有坚守自我对艺术的认知和感受,才能从现实的各种可能性之间寻求自我发展的艺术道路!

据悉,此次展览将持续到9月 16日。怡盛空间位于北京市通州区宋庄镇小堡村北街甲3号(画家大院向西500米怡达电器场内),有兴趣的朋友可以前去参观。

所谓的“中间状态”是一种不断变化的运动状态,是一种不确定的游离状态,是一种取中心化,是两极之间的变化。“过分”与“不足”是两者之间的等同物,两个中心,是“连续”性的不断运动的概念,因此也就是可以分割的,从结构上与他的整个思想相通。现实的本质是一种不断变化,所以会有两个中心之间的往复,从而导致现实的不停的运动。人的一生不会固守或僵化于这“两点”,也就会在不同的点上寻找彼此。

在这个世界里没有绝对的正义和完美的乌托邦社会,一切都处在一种“灰色的中间地带”,一切的矛盾皆来自于利益的相互冲突,非此即彼,亦此亦彼的“中间地带”互相渗透、融合与转化,各种不同利益之间持续的衔接,因此所谓的“中间”是一个游刃于极端之间的思想。而不是象庸俗哲学认识的“折中”,沦落到胆小怕事的“中庸之道”。

本次参展的13位艺术家都是40岁左右的青年或中青年,都是人生所处的黄金时段,艺术上都显得成熟而趋于中间力量,也是艺术上最有创造性的年龄段。他们的艺术极具实验性、独创性和颠覆性,他们不固执于任何流派和任何的立场,不断地否定和自我否定。他们的艺术都有对以前艺术和今日的社会有种的质疑、批判和反思的声音。

因为在当下,现实社会给我们带来高度的物质化,同时也带来物种的异化和人内心的异己化。曹锡辉的作品是他把这些人介质于水的表层,象下雨天毛玻璃看外面一般,来来往往的人群都若隐若现、至幻、异化、扭曲、变形以及动荡和不确定性。人对物质的依赖化越来越强烈使物变得越来越异化,刘海舟的“灿烂”的食品恰恰是对这种依赖性的反讽!面对这样多变和多样的现实生活,李世公的艺术取向在于语言上不断的自我反思感悟,用一种荒诞离奇、纷杂缭乱的形象相互组合来表达个人对现实的理解。

常乐近期作品也充满着一种诡异、荒诞、古怪、反复无常,性情多变,如同一种超想的魔幻现实世界中人的各种状态。同样李宝荀的作品是在强调一种生存的境遇,画面中的人物与场景都在一种狭窄的有限的空间里,有种格格不入的束缚感和压抑感。高风的《古生物前世系列》作品,也是关于中国山水的“改造”的过程,“改造”同时也是一次次进一步重新理解和解读。而张木试图在一个完整的图像中实现语言化的重组,寻求图像视觉方式的新的可能。以期待一种叙事的寓言性。

张文彬想在平面的里探索一种立体的三维空间,通过两组或多组画面的重叠,挖空,漏光,窥视内在,阐述一种神秘、荒诞而离奇的蒙太奇的视觉效果。阐述一种现实的混搭、多变和无可确定性!

吴以强的工作更加强调对纸上传媒的毁灭与重构,是对媒材形式上的转换来达成对传媒的态度,他不断的用纸做实验,把纸打浆或揉碎制作成抽象的形体,而内文相互错乱,信息无法识别!把纸打浆做成现实的“人物”!使纸的概念错乱,来表现自我意识的艺术企图!

宋鬼聿的作品“归宿的巢”是从对物质化的肯定来看待世间万象的,那些如同黑洞般深邃且向内吸覆的力量,足以让人感到集体物化的强大。他把聚氨酯物料经过喷到画布上形成沫状,并会迅速膨胀形成巨大的“蘑菇云”!有外在物质向内在自我的精神的剖析过程,他把这种成长起来的物质进行剥离,回到一种幽微更具有想象力的心灵世界!

姜志平的“花开花落”是借物抒情,以寄托一段思绪和哀伤。伊小东的绘画也是借物抒情,那些密密麻麻的杂草和砍伐后横七竖八的树枝散乱在整个画面之上,来体悟自己内心和这些被人为砍伐的树木那种纠缠的感觉。用一种散乱的纠缠不清的枝和叶来表达自己对待生命的那种纠结之情。

张郁葱的作品《继续穿行系列》,在幽暗昏黄的氛围突出了梦境的幻觉,更多的在于强调时空“穿越”倒转中人的一种迷失状态。

本次参展的艺术家都是在不同的心境、不同艺术形式来表现对这种“魔幻现实”的看法和态度,在中国当代艺术做为非资本主义最大的意识形态堡垒,被引入到国际艺术秩序之中,它注定要以强烈的震撼、非凡的活力和中国化的逻辑想象来表现自我,同时也在当下中国现实世界中搭建起一座具有公共对话空间性质的平台,这个平台就属于那种灰色的多元的不断变化的“中间地带”。只有坚守自我对艺术的认知和感受,才能从现实的各种可能性之间寻求自我发展的艺术道路!

据悉,此次展览将持续到9月 16日。怡盛空间位于北京市通州区宋庄镇小堡村北街甲3号(画家大院向西500米怡达电器场内),有兴趣的朋友可以前去参观。

编辑:陈倩华

相关新闻

0条评论

评论