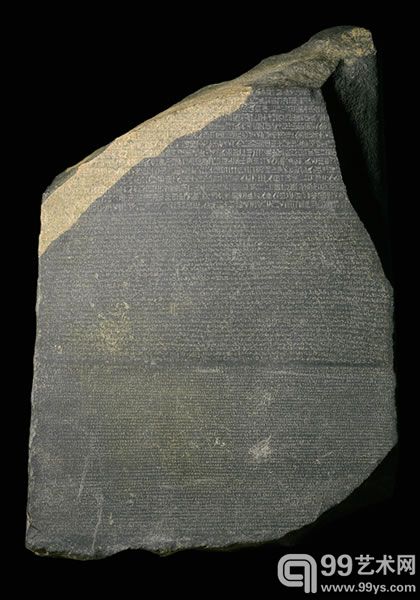

罗塞塔石碑

发现于埃及拉希德镇;西元前一九六年;高一百一十二·三公分、宽七十五·七公分、长二十八·四公分。

每天我走过大英博物馆埃及雕像馆时,导游总是说着各国语言,带领一群又一群的游客参观馆中珍贵的收藏,游客都伸着脖子看这件物品。这件物品和木乃伊在必看清单上,是大英博物馆中最受欢迎的馆藏。为什么?

这块灰色石碑光是看外表着实没有可观之处,大小和旅客在机场拖来拖去的大型旅行箱一样,一点也不吸引人。石碑的外表粗糙,是从另一片更大石块敲下来的片段,其中一面是碑文,上有裂痕。碑文内容很平常,谈的都是税收优惠的官方术语。但外表看来寻常的东西却往往是宝贝,大英博物馆中多的是这种馆藏。这块花岗岩石碑外表稍有破损,却有三个迷人的故事:亚历山大大帝征服埃及后,希腊国王统治亚历山卓的故事;拿破仑侵入埃及后,法国和英国帝国主义者在中东角力的故事;还有各国学者和平竞争、破解埃及象形文字的故事。

罗塞塔石碑有个很吸引人、和希腊国王权力斗争有关的故事。这位国王势单力薄,只能借用神的无形力量,或严格来说,只能用祭司的力量,交换和保护他的权力。此人即托勒密五世(Ptolemy V),托勒密王朝的继承人,西元前二○五年继任埃及国王时年方六岁,父母双亡。

托勒密五世生于伟大盛世,托勒密一世是亚历山大大帝的将军,西元前三○五年左右,在亚历山大死后接管埃及。历代托勒密国王不想费心学习埃及语,反而要求官员全都得讲希腊语。因此,希腊语成为埃及官方语言前后长达一千年。

托勒密王朝最伟大的成就,是首都亚历山卓成为希腊罗马时代最辉煌的城市,有好几百年地位仅次于罗马城;如果就知识文化而言,亚历山卓可能比罗马更多彩多姿。这座世界大城市吸引来自各地的货物、人民和思想。托勒密诸王建造宏伟的亚历山卓图书馆,以搜集全世界的所有知识。托勒密一世和二世建造的法老灯塔是古代世界七大奇迹之一。这座生气勃勃、多彩多姿的城市需要强而有力的领导,但托勒密五世的父王突然驾崩,留下年幼的国王,眼看托勒密王朝无法有效统治埃及:幼王母后已经遇害,皇宫遭受士兵猛攻,全国各地叛乱迭起,他的加冕典礼因此延宕多年。

托勒密五世在动荡的情势下,颁布罗塞塔石碑和其他石碑。除了罗塞塔石碑,另外还有十七块留存至今的石碑都有类似的文字;这些石碑竖立在埃及各地的主要神殿,碑文以三种文字写成,用来宣扬伟大的托勒密诸王。罗塞塔石碑刻成时间是西元前一九六年,也就是十多岁的托勒密五世加冕后一年。这座石碑是埃及祭司发布的敕令,表面上是纪念加冕典礼周年、宣布托勒密五世是法老和俗世的神。祭司前一年在圣城孟菲斯为托勒密五世举行完整的埃及加冕典礼,巩固他统治国家的合法地位。托勒密五世只有和权势显赫的埃及祭司交换世俗的政治条件后,才能成为俗世的神。剑桥大学的桃乐丝·汤普生(Dorothy Thompson)博士指出:

发布敕令的时机表示某种情势产生变化。早先也有其它类似的敕令,但此时年轻国王正遭逢来自四面八方的攻击,情形大不同。罗塞塔石碑上的孟菲斯敕令说,祭司不用每年前往新的希腊首都亚历山卓;只须前往埃及古都孟菲斯。这个条款代表王室对祭司让步。

埃及祭司有一项要务,就是使埃及人民全心全力拥护托勒密王室,而报酬就是石碑上王室的承诺。敕令指出,祭司可以留在孟菲斯,不必前往亚历山卓,此外,他们还享有税额优惠。十几岁的少年不可能想出这些方案,可以想见是有人为幼主和托勒密王朝拟订这些策略。

罗塞塔石碑碑文既宣示权力,也表达妥协,读起来和阅读以多国文字写成的欧盟新法规一样很难有什么兴奋感。石碑碑文带有官僚、祭司的口吻,内容很干。

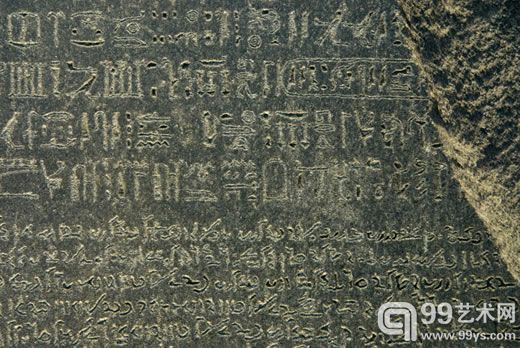

敕令的重要性不在于内容,而在于用三种不同文字写成:官方的古典希腊文、庶民使用的世俗体象形文字和祭司使用的圣书体象形文字;欧洲学者几百年来都无法解读圣书体象形文字,罗塞塔石碑的出现改变了一切,戏剧性地为学术界打开古埃及的世界。

圣书体象形文字只有祭司才懂,早在罗塞塔石碑颁布以前就不怎么通行。石碑颁布后五百年,再也没有人看得懂圣书体象形文字。罗塞塔石碑在外国人占领埃及的二千年间埋??藏在地下。希腊人之后来了罗马人、拜占庭人、波斯人、阿拉伯人和鄂图曼土耳其人,分别统治埃及一段时间。后来有人把石碑从尼罗河三角洲的塞伊斯(Sais)神庙,移往六十四公里外现名拉希德镇(el-Rashid)的罗塞塔镇。

西元一七九八年,拿破仑挥军埃及。法国人因为军事目标而入侵埃及(他们想截断英国人前往印度的通路),法军中也有学者随行,法军在罗塞塔镇重修堡垒时挖到石碑,随行的专家当下就看出石碑是重要遗物。

法国人把石碑当作战利品,但始终未能送回巴黎。拿破仑的舰队在尼罗河战役中遭到英国名将纳尔逊歼灭,他只身返回法国,把军队丢在埃及;法军在一八○一年向英军和埃及将领投降,英法二国的《亚历山卓条约》规定法国应交回埃及古物,包括罗塞塔石碑在内。

很多书籍像我刚才说的一样,说罗塞塔石碑有三种文字,但第四种文字英文出现在石碑有损伤的边上,上面写着:一八○一年英军在埃及夺得,另一个地方写着:英王乔治三世赠送。

亚历山大大帝国是欧洲国家殖民非洲的第一个帝国,石碑的文字证明这件事实;而石碑出土的时机恰逢欧洲列强开始争夺非洲:从拿破仑时代到第二次世界大战,英法二国为争夺中东和非洲的支配地位而争得你死我活。作者请教埃及作家阿达芙·苏伊夫(Ahdaf Soueif)对这段历史的看法,她说:石碑让我想起埃及历来都是其他国家争战的舞台,这个证物有助追索研究西方国家在埃及的殖民利益。法英两国都要这个石碑,但两国都没有所有权。从罗马人、土耳其人到英国人,统治埃及的外国人都尽情掠夺埃及遗产。埃及二千年来一直为外族所统治,一九五二年就任总统的纳塞,是法老以来第一位埃及裔的统治者。

罗塞塔石碑后来一运回大英博物馆就立刻展出,开放给全世界的学者研究,石碑文字的影本和拓本也公诸于世。欧洲学者开始着手破译神秘的圣书体象形文字,希腊文是每位学者都懂的文字,因此成为破译的钥匙。不过,学者都碰到瓶颈。

汤玛斯·杨格(Thomas Young)是博学多闻的英国人,他将碑文上出现多次的一组象形文字破解为代表一个皇家姓氏的发音──托勒密的姓氏,这是极为重要的第一步,但杨格没有找出破译的方法。法国学者约翰法兰沙·商博良(Jean-Francois Champollion)发现,除了托勒密的符号代表声音和图像外,所有其他象形文字也一样用来记录埃及语的声音。例如,石碑上象形文字最后一行的三个记号拼出「石板」的声音,埃及文为ahaj,第四个记号则代表石头的图形,意思是顶部为圆形的方形石板。因此,文字是以声音和图象共同表达文义。

商博良终于在西元一八二二年完成破译埃及象形文字的工作。从此,世人可以解读古埃及文明重要遗物上的铭文,包括雕像、纪念碑、木乃伊和草书记录。

雕制罗塞塔石碑时,希腊人已经统治埃及一百多年,往后托勒密王朝会再统治一百五十年,一直到色诱凯撒和安东尼的埃及艳后克丽欧佩特拉七世时,托勒密王朝才在她手中不名誉地灭亡了。奥古斯都在安东尼和克丽欧佩特拉死后征服埃及,托勒密王朝统治的埃及后来成为罗马帝国的一省。

编辑:陈荷梅