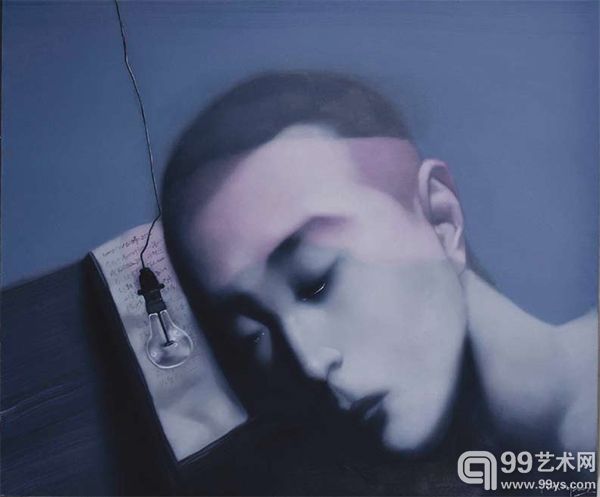

张晓刚 记忆与失忆 北京保利2014春拍拍品

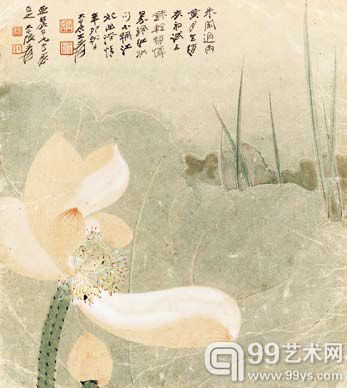

张大千 翠佩红妆 北京匡时2014年春拍拍品

清雍正 斗彩缠枝莲托梵文杯 (一对)北京匡时2014年春拍拍品

如何在有限的资金预算中以较低的价格夺得“心头好”?现在,就让我们跟随几位收藏者的脚步,看看买卖双方在拍卖场上的心理博弈。

春末夏初,各家拍卖公司的春拍大戏轮番上演。福州的姜先生这一个多月来奔波于北京、上海、杭州、广州等地的拍卖场中,可惜收获寥寥。

“在拍卖公司发来图录的时候,我看着好几件拍品的预估价都不高,心想着今年也许能收点好东西。可是,真正到拍场才发现,起拍价很低的拍品反而引起了买家的追逐,最终的成交价往往比我预期的还要高。”姜先生遗憾地说。

经历了2013年的市场调整期,今年的春拍,很多拍卖行采取了“低价牌”的策略,不再贪图“天价”的记录,更注重追求“成交”的结果。但很多藏家却反映,低价的策略并没有给予藏家实际的好处,在不断的竞价中,最终的成交价反而让很多藏家望而却步。

如何在有限的资金预算中以较低的价格夺得“心头好”?现在,就让我们跟随几位收藏者的脚步,看看买卖双方在拍卖场上的心理博弈。

地点:北京

实例:第71号拍品是一件近现代书画作品,起拍价120万元,最高估价为180万元。经过激烈的竞争以626.75万元的价格成交。溢价倍数高达2.5倍。

姜先生吐槽:

这件东西,我本来志在必得的。因为在之前的一次拍卖会上,它的起拍价是100万元,但无人应价,流拍了。这次的起拍价才120万元,比起物价的上涨,这个起拍价格还是比较低的。所以我没有想到最终会以这么高的价格成交。

专家点评:

蔺道军:弹簧现象促使低价起拍,高价成交

一件拍品低价起拍,高价成交的现象在拍卖活动中非常常见,特别是去年和今年春拍中,很多拍卖行采取了“精品牌”“低价牌”的策略,所以估价和起拍价都相对保守,但从实际成交上来看,真正的好东西,不在乎名头大小,估价高低,成交额都是不错的。有人将这种现象称作“弹簧现象”,也就是说,像弹簧压缩一样,起拍价越低,成交价越高。当然,价格的高低还是在“弹簧”的可伸缩范围内的,基本还是会遵循价值规律。

“弹簧现象”的背后是人们心理上的规律性波动。人们在拍卖场上购买拍品都有一个预期的界限值。一般成熟的买家会把界限值定在市价的60%到80%以内。如果高于这个值,就觉得不如在一级市场里购买;基本等同与这个数值,或者差距不大时,就看对拍品的喜爱程度了,因为价格的吸引力已经没有了;只有低于这个值差距较大时,人们才会踊跃竞买。此时,如果拍品成功地吸引了很多竞买人,那么降低起拍价,能激起人们强烈的购买意愿,加上拍卖场上独特的竞价方式,反而有助于拍品价值的实现。

季涛:拍卖场上的估价、加价幅度,也是一种“留面子效应”!

艺术品拍卖中定估价也是一种技巧,如果定高了会吓跑潜在的竞买人,如果定低了又不能准确地给投资者、收藏者一个市场价位的提示,因此,拍卖企业的工作人员常常设定一个估价区间,比如:估价为10000-15000元,前者为“下估价”,后者为“上估价”,“上估价”的1万5千元看起来有点贵,可能会使人望而却步,而“下估价”的1万元则看起来便宜,使人跃跃欲试。有了“上估价”的市场标杆和“下估价”的诱惑,就可以吸引到更多企图捡漏的潜在竞买人进场。

在拍卖场上,加价幅度也常常起着一种价格的示范作用。适当地加大加价幅度,有利于提升竞买人对拍卖品的成交价格预期,促进出现竞价。但当价格到达一定位置时,竞买人会感觉到十分吃力,因而出现竞价犹豫不决,此时,拍卖师可以及时调小加价幅度,以减缓竞价的压力和难度。这种及时调整加价幅度的技巧就体现了“留面子效应”,从而使得后来的出价变得轻松和快捷。令人惊奇的是,采取这样的方式常常可以引导出更高的异乎寻常的出价来!

地点:上海

实例:某拍场的非重点拍品是一幅当代的书法作品,无底价起拍,最终成交价为35万元。

王先生吐槽:

这件书法作品我个人是很喜欢的,我心理价位是最好10万元拿下,但是后来竞价阶梯步步紧逼,不知不觉就超过了心理预期,但所幸超过的并不多,所以就一路跟拍,35万元拿到我觉得也还是比较值了。

专家点评:

蔺道军:拍卖场上促使成交最简单有效的方式——蔡戈尼效应

艺术品的拍卖和其他商品销售不同,很大程度上是缘于藏家对艺术品的喜爱。所谓“有钱难买心头好”,同样一件拍品,对甲来说也许就是“价值千金”,对乙来说也许就“不值一文”。所以,拍卖的过程中如果能成功增加目标客户对拍品的喜爱程度,那么即使是低起拍价也可能促成高成交额。

这可以用心理学上的蔡戈尼效应解释。蔡戈尼效应是指:人们天生有一种办事有始有终的驱动力,人们之所以会忘记已完成的工作,是因为欲完成的动机已经得到满足;如果工作尚未完成,这一动机便使他对此留下深刻印象。倘若信才写了一半,圆珠笔突然写不显了,你是随手拿起另一支笔继续写下去还是四处找一支颜色相同的笔,在寻找时因为思路又转到别的方面去了,而丢下没写完的信不理?或者,你是否被一本间谍小说迷住了,哪怕明天早上有一个重要会议,也要读到凌晨4点仍不释卷?之所以出现这种现象,是因为人们天生有一种办事有始有终的驱动力。请试画一个圆圈,在最后留下一个小缺口,现在请你再看它一眼,你的心思会倾向于要把这个圆完成。那么,在拍卖场上最有效的方式就是,促使客户“完成这个圆”。我们可以看到在拍品图录上很多心仪的拍品,估价或者起拍价相对较低,引发客户研究拍品、争夺拍品的欲望。这也是为什么近些年拍场上出现了很多无底价拍品的原因。因为如此,买家的“捡漏欲”、“完成欲”会更加强烈。

我们可以试着分析姜先生在这场拍卖会上的心理。

首先,他预计10万元可以得到这件拍品,那么无底价起拍时,他肯定没有任何犹豫地竞拍,甚至在举牌报价时非常希望没有别人再出价,将拍品成功收入囊中。而当价位已经触及到自己事先定下的“心理底线”时,想想已经付出了这么多心血研究,就再多出那么一两万也没关系,随着其他的竞拍人往上加价,迫于自己在研究中不断生成的喜好和感情,姜先生就会在“蔡戈尼效应”的影响下继续“奋争”,直到势在必得地争到拍品。

季涛:什么让竞买人义无反顾地一直报价下去?

拍卖企业在拍品定价上会采取低估价、低起拍价以及无底价拍卖的策略,进而有效吸引客户关注和研究这些拍卖品,从而有助于建立产生路径依赖原理的竞买心理基础。

当拍卖师主持拍卖会时,为了让这种路径依赖原理起作用,也常常会在关键的时候采用缩小加价幅度、加快报价节奏的方式,让竞买人感觉不到出价的压力,让他们没有足够的时间去进行理性的思考,从而更容易依照惯性继续出价下去。很多不了解拍卖的人常常以为加价幅度过小会使竞买人以为价格已经很高而不会再继续竞争,因而使拍卖成交价格会有所降低。而实际上,在大多数情况下,缩小加价幅度,更容易克服竞买人的出价心理负担,使得路径依赖心理发挥作用,从而让竞买人义无反顾地一直报价下去。

如今,无底价拍卖也越来越多地在大拍卖行和春秋“大拍”中出现,包括中国嘉德、北京保利在内的知名拍卖公司都开始上拍大量无底价拍品。一些“无底价”艺术品被拍出了“天价”。比如,一张陈鉴如款《竹林大士出山图》在北京保利从1000元起拍,最后以1150万元的价格成交;上海泓盛拍卖的纸杂文献专场上,一幅倪瓒款《乐圃林居图》100元起拍,以575万元成交;一幅八大山人款《荷塘双鹌》无底价起拍,最终以339.25万元落槌……

采取无底价拍卖的最大优点是可以强化拍卖品对于买家的吸引力,没定价的“神秘感”和“捡漏”的侥幸心理会促使买家预先认真验看拍卖品。因为没有估价作参考,大家有心去捡便宜,就会认真地对拍卖品进行推敲,而在推敲中又容易对拍品产生好感,因此在拍卖场上,买家会信心十足地出价。如果拍卖公司采取有底价拍卖,而价格又定的偏高,就容易使买家“望而生畏”,也就不会仔细地去研究拍品了。

无底价也是一种定价手段,当拍卖公司对一些拍品难以准确定价时,把它交给买家来定价不失为一种更为公平、公开、合理的好办法。从拍卖行的角度来说,无底价拍卖的拍品基本上都能成交,会有效地提高成交率。大拍卖公司考虑到这两年市场下滑,客户流失,想通过无底价制造悬念和诱惑,以起到聚集人气的作用。而越来越多的中小拍卖公司也从中看到了无底价的魅力,因此一窝蜂都上起了无底价拍卖专场。

不是所有的拍卖品都适合无底价拍卖。首先,只有当拍卖品在拍卖市场得到广泛认知和喜爱,并有了一定的稳定价位,而拍卖场上也已形成一定数量的买家,此时无论有没有底价都关系不大,价位总是要竞争到其应有的位置。比如,著名书画家作品的爱好者很多,对每一幅拍品,买家都会有自己的价格判断,基本上八九不离十,往往难以捡“大漏儿”。实际上,对于大众喜爱的艺术品,“无底价”反而更容易拍出高价。因为人来得多,价格在不知不觉中就会被“争”高。当卖家对自己的物品难以定价,或者急于成交,也会同意用无底价价的方式拍卖。

许多人一直以为,无底价拍品一定是便宜货或是伪劣品,这是一种误解。无底价拍卖代表了运作模式,不代表拍品品质,但因为风险防范上的原因,无底价拍卖多适宜于中低档次艺术品的拍卖。

地点:广州

实例:某拍卖行的春季拍场中一件和田玉籽料挂件,起拍价3.8万元,最高估价为5.8万元,最终成交价为172.5万元,溢价倍数为28.7倍。

陆先生吐槽:

此次春拍,这件作品是我认为最有可能捡漏的。因为最高估价才5.8万元,买回去给夫人讨个喜欢,或者出售都是稳赚不赔。可是,最后的成交价远远超乎我的预料,所以在竞价超过100万时我就已经放弃了。当然,以这件作品的价值来说,显然拍卖行的估价是低估了。

专家点评:

季涛:竞买人要学会运用拍卖场的规则买到物美价廉的拍品。

从这个案例中,我们可以看到拍品的起拍价格和估价比最终的成交价低了很多,这种情况下如果采取一些技巧,也许姜先生就能成功捡漏。

首先,学会抢占起拍价。有些拍卖会上,拍卖师报出的起拍价就是拍品的底价,而起拍价已经比较接近市场价位,同时拍卖行制定的加价幅度也比较大。面对这种情况,竞买人应学会先发制人,在拍卖师刚报出起拍价的一瞬间就果断举牌,抢占起拍价,而将别的竞买人挤向下一个价位。很多情况下,较大的加价幅度会使其他的竞买人望而却步,而使自己用起拍价拿下这件拍卖品。

其次,抢占整数价格。一般而言,拍卖场上竞买人的心理价位多习惯于定位在整数上。因此竞买人在拍卖会上应掌握这种心理特征。当场上报价接近某一整数位时,而此时似乎已经竞争到了最后阶段,买家最好先行报出整数价格,从而有可能抢占其他竞买人的心理价位,让别人先行放弃竞买。而实际上,竞买人在制定自己的心理价位时,也应该尽量回避整数价位,可以定的稍高一点,以避免别人抢占整数位。

再次,严格按照加价幅度出价。许多买家在拍卖会上喜欢大幅度“跳叫”报价,以显示自己的实力,表明志在必得的勇气。但很多情况下,“跳叫”的价格常常会超出其他竞买人的价位许多。因此,当价位已高出起拍价很多时,竞买人应采取稳扎稳打,严格按照加价幅度的方式出价,以掩藏自己的实力和竞买意向,用以迷惑其他竞买人,也可以避免最终成交时出价过高的风险。

当竞买人看好某件拍品,但该拍品的市场价格不容易估算的情况下,可以采用跟进对手的方法。也就是说,自己每次加价的幅度只比竞争对手高出一个竞价阶梯。在不超出自己心理价位的前提下,不紧不慢地和对手打持久战,不暴露自己的实力,逐渐试探出竞争对手的数目和竞争对手对拍品的估价。这种策略的好处在于当自己赢得拍品的时候,成交的价格不至于被抬得过高。

有时,后发制人出价也能取得意外的收获。

老练的买家在拍卖场上往往不急于出价,他们往往选择拍卖场内靠后的地方就坐,以便于观察别人的举动。拍卖师报出起拍价后,他会先让别的竞买人充分表现,然后等到别人竞争的节奏慢下来时再出手,此时往往给人一种强势感觉,对于那些犹豫不定的竞买人是一种打击,使他们可能由此打住不再继续加价。

竞买人在参与竞价时不妨先静观其变,留意现场的竞争对手实力是否强劲。另外,要是自己喜欢的东西都没有人竞价,那不妨等到拍卖师报“最后一次”时再举牌。

最后,防止跟价。有些竞买人是著名的收藏家或投资者,有些拍卖品的估价又很难确定,为了防止别的竞买人跟随自己加价,竞买人可以采取低调出价的方式。首先坐在拍卖场的后面,减少别人的注意。而在举牌应价时,从侧面举牌或快速蜻蜓点水般举牌,举完后随即把号牌掩藏起来。竞买人也可以不举牌,而干脆向拍卖师打手势,只是在竞买成功后再向拍卖师亮出自己的号牌。应价也不要太快,可以缓慢后发制人般应价,以达到防止其他竞买人跟价进来的目的。还有两种方法比较适合拍卖场上的老手。

1、高价止价法。对于那些其实际价值高于起拍价很多的拍卖品,或者自己很喜欢而且志在必得的拍卖品,买家可以采用这种竞价策略。在竞价接近尾声时,买家可以适时报一个高出竞价阶梯数倍的价格,打乱竞争对手的事先计划,并且在气势上震慑竞争对手,给竞争对手造成一定的心理压力。由于这种技巧是许多竞争对手一般预料不到的,往往会起到出奇制胜的效果,让竞争对手一时拿不定主意,丧失竞价的良机。在某些时候,这个技巧表面上看来似乎花了比较大的代价,但事实上往往比按部就班地同竞争对手打持久战所花的代价要小。

2、和拍卖师讨价还价。许多刚刚进入拍卖场竞买的人举牌和报价都规规矩矩,严格按照拍卖师的加价幅度应价。而拍卖场上的老手都明白,买家有时是可以同拍卖师讨价还价的。当拍卖师给出的加价幅度太大时,当拍卖竞价进入到最后“收官”阶段,竞买人是可以主动要求减小加价幅度的,将加价幅度打五折、甚至打二折都可以,也许这一个折扣价就成为了最后的成交价呢!

编辑:江兵