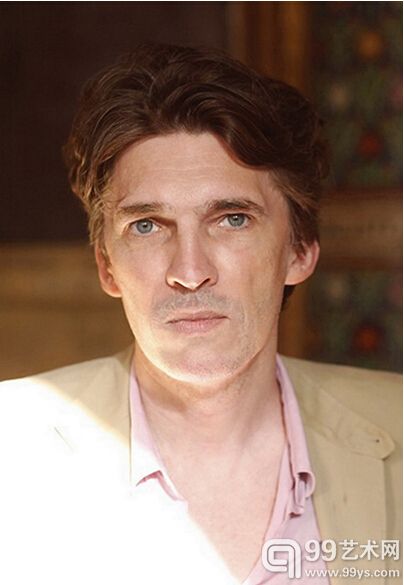

策展人尼可拉.布西欧

1.有鉴于地球工业化进程的范围持续扩大与加速,某些科学家提出地球物理学时代的一种新假设──“人类世(anthropocene)”。继为期一万年的“全新世(holocène)”之后,“人类世”出现了,这个新时代反映出人类活动对地球体系的冲击:全球气候暖化、森林砍伐、土壤污染。如今,人这个物种掌控了其他地质或自然的力量,而因此招致改造的正是地球本身的结构。

不过“人类世”的概念也指出了一个吊诡的地方:集体冲击越强大、越真实,就会有越少当代人觉得自己有能力可以对周遭现实发挥作用。当人类所创生的科技-结构显得失控时,个人无力感便会与已获证实的效应和众多物种同时并进。“人的尺度(l’échellehumaine)”崩盘:一种以光速进行运算所产生决论的经济体系(美国有将近四分之三的金融操作都属于“高频交易”),让我们在面对信息化经济体系时产生了无力感。人类已经成为他们自己所奠下的基石的观众或受害者。此刻,我们正在目睹一种前所未见的新史,就是介于个人/公民及和一种新的附属级别:动物、植物、矿物、大气之间的政治盟约,这一切都受到“技术-产业装置(appareiltechno-industriel)”的攻击,且明显地与公民社会脱钩了。

2.因特网问世至今将近二十五年,现在它被视为是一种信息自由化的工具,以及享乐与知识的生产者,因而今日因特网更加保护专属于机器的活动,而非人类的活动。如今处理我们“个资”的搜索引擎、广告服务器和收集器演算,成为网络的主流群体,个人用户被简化成为“数据”,而这些数据才是构成他们出现在此经济体系的重要成份。于是,个体在这个网络中,就像一只被追补的动物,深深地被集体机组彻底改造,就如同他们在自然生态体系所遭逢的事件一般。

二十世纪的现代主义艺术加入了机器和工业的进程,无论是把这种进程作为主题(毕卡比亚、杜尚)或当成素材(莫霍利-纳吉、汤格利)皆然。今日,科技被视为是众多他者中的“大他者(unAutre)”,如同其他主体般被误植在世界的中心。艺术家置身于宛如第二生态体系的科技圈内,这个生态系将搜索引擎和活体细胞、矿物和艺术品放在同一个实用层面上。对我们这个时代的艺术家而言,最重要的已经不再是东西,而是分配它们、连接它们彼此的回路。

3.马克思在《资本论》中杜撰出一种奇怪的影像,谓之“妖物起舞”,它十足地展现了资本主义的象征性本质:将实际的生产性的社会关系,简化为一种抽象概念;反之,抽象概念(交换的价值)则转变为具体的东西。人类因而具体生活在一个交易和资本流动的抽象世界;相反的,他们也抽象地活在真实运作的世界里,验证了二个世界间可以相互替换。这就是马克思所描述的妖物起舞:东西开始像幽灵那般跳起舞来,人类则成为他们自己的鬼魂。主体成为物,而客体变成主体,东西正在人格化,生产关系则遭到物化。

值此二十一世纪初,一个可以被称为“政治人类世(anthropocènepolitique)”的时期,这种妖物起舞再也不仅仅关乎工业生产关系中的人和东西,它还会令全球经济和地球环境的种种主体陷入一种急遽的逆转:非物质经济入侵具体的地球物理,而实体世界则转变成资本抽象化的副产品。在资本主义体系较为早期的阶段,也就是马克思发现商品拜物主义的年代,他将工人描述为“异化者(aliéné)”,因为工人与他所生产的产品之间已经失去了联结。如今,这种与资本积累分不开的异化,扩展到生物学和物理化学:当某公司申请专利宣称拥有亚马逊森林资产的时候、当种子变成产品、当自然资源成为纯粹炒作对象的时候,资本主义就成了环境,环境就成了资本。

4.正是在这样的历史背景下,思辨唯实论(leRéalismeSpéculatif)才应运而生,这是一种整体论的思维,认为人类和动物、植物和物必须被等同视之。因而布鲁诺.拉图尔才会提及“东西的议会”,莱维.布莱恩特则提及“物的民主”;葛兰姆.哈曼和他的“以物为导向的哲学”企图将物从我们意识阴影范围中解放出来,赋予它们形而上的自主性,并把东西间的碰撞以及思考主体间的关系,置于平等的立足点上,这两种关系类型只能透过它们不同的复杂程度才区分得出来。以“物质(substance)”的角度来考虑这个世界,我们之所以会邀请思辨唯实论拥护者到这边来,当然不会把它当成一种“关系(relations)”网络。人类胜过知识,东西则透过人类智识而成形。最近莱维.布莱恩特有篇论文《物的民主》,试图思辨“物就是物,这个物不是某个主体眼中看出去的物,也不是一种再现或文化论述。简而言之,这就是物的民主…(略)这种宣称所有的物均以一种公平的方式存在,意味着它们之中没有任何一个可被视为是另一个物所建造出来的。(略)总之,比方说主体或文化,都不能为所有的物建造基石。”(2)

5.近来万物有灵论概念席卷艺术界并非巧合。安森.法兰克在伯尔尼、安特卫普、维也纳、柏林和纽约等城市举办过的同名展览,就是援引费利克斯?瓜塔里的理念,瓜塔里认为我们应该突破政治性或后殖民的框架来处理“赋予生命”这个主题。灵魂借了什么东西给物?“同化”不就是殖民化的本质?用人的属性来装扮对象,让动物说话,这就是在为扩张人类领域的合法性进行辩护??当代艺术不断在“物化(laréification)”(将活物转变成东西)与“拟人化(laprosopopée)”(把声音借给东西的一种修辞用法)之间摇摆。生命性与无生命性之间的关系,似乎在今天造成了当代文化的主要张力,以及宛如仲裁者位居核心的人工智能。从菲利普.K.迪克开始,科幻小说就不停在探索人类与机器之间种种的界限。我们这个时代的艺术家则展示具诗意性的机械装置、机器人化或植物化的人类、装了传感器的植物、工作中的动物…等等。二十一世纪初的艺术作品展现出来的就是一种活物的回路,但若用政治的语汇就是:这些艺术作品中将东西和人都展示成能量转换器、催化剂或传讯者。万物有灵论是单向的,只是将灵魂借给无生命者;然而,当代艺术则借用了生命体的所有面向。

新一代的艺术家因而探索着通过人类活动才能“获得意义(informés)”的物材的本质,像是使用聚合物的罗杰·海恩斯、玛莉·穆尔、斯特林.鲁比、艾莉莎·巴伦波茵、尼尔.贝卢法、帕梅拉.罗森克朗茨;其他如彼得·布根豪特、哈洛·安卡或罗杰·海恩斯等人作品中的雾化呈现物材的临界状态。但是聚合化已经成为一种组成原则,它可以创造出种种介于异质元素之间的柔软人造合金──比方说:罗荷·普罗沃丝特、郑杨、瑞秋·罗丝和卡蜜儿·安侯的录像作品;蜜卡·罗登伯格、纳撒尼尔·梅勒和查尔斯·艾弗里的装置作品;还有罗伯特·卡伯或泰菈·马达尼的画作;其他如戴维?杜尔、尼尔.贝卢法、马修·罗查·彼塔等透过“重力(pesanteur)”来发展作品,将像素的灵巧性移植到巨型物件上。

6.“以物为导向”,这种思想模式主要是在经济全球化的背景下才出现的。经济全球化伴随着一个变得如此“自然”的物化过程,以至于赋灵予事物,其实是把我们的奴性接种给它们,就某方面而言,就是把我们自己的异化传染给它们。在一个完全资本主义的世界里,生命体只不过是商品的某个“时刻”(moment);而人,只是“大物化”中的一个时刻。异化的人性暴露出它无法将这个世界从东西里面解放出来:相反的,异化的人性只会在这个世界上散布它自己的异化,就跟感染一样。然而这整个世界却已经变成潜在的商品,某些人乐观自信地将这整个世界视为只是物的集合的想法,最终就是走向全球资本义:列维.布莱恩特写道“只有一种类型的存在,就是物。”(2)生命体的总和与非生命体的整个领域,因而被这种新的妖物起舞所牵引,殊不知在马克思的年代里,唯一的主角还只有工人和他们的产品。

7.奉批判人类中心主义之名,如今,主体变成过街老鼠。一般而言,我们更常注意到,自从后结构主义变得疲软之后,当代思想的隐形动力就停留在对于「中心」观念进行系统性的批判。民族中心主义、男子中心主义、人类中心主义诸如此类的高度贬义词如此之多,这种雨后春笋的现况就显示出,拒绝所有中心性(centralité)构成了我们这个时代的伟大动机。无论接近哪个中心性,才会有“解构(déconstruction)”。而中心,身为要角的它,则代表当代思想的绝对反衬。但人这个主体不就是最至高无上的中心吗?我们不得不普遍都这么猜疑,今日不就是因为人类为世界中心说才被视为有罪。毕竟,人类货真价实的犯罪,就在于其“殖民(coloniale)”本质:自时代的黎明之后,人类便入侵和占领邻近王国,将它种形式的生活降低到奴隶等级,荒谬地滥垦开发被占领者的环境。但是当代思想家,他们并不试图去重新定义存在于与他们同类和不同类之间的关系,而是致力于人类和这个世界间的它种关系,乃至于最终将哲学简化成一种不断反刍的“良心不安(mauvaiseconscience)”,一种单纯的懊悔行为,有时甚至会简化成一种近乎盲目的崇拜。这种将谦卑变成一种演出的做法,我们所谓的懊悔,今日虽以一种相反的形式出现,但它不就是西方旧人文主义的延伸吗?

8.自一九九O年代以来,艺术一直戮力于社会范畴,突显人与人之间的关系面,无论是个人或社会、共生或敌对皆然。但美学氛围似乎有所改变,诚如其所显示出来的:思辨唯实论在艺术领域中立即获得成功。事实上,关系艺术之所以遭到责难,就在于它还是过于倾向人类中心主义,甚至人文主义。关系体系将人类视为美学和政治的界域,甚至扩张入侵物、网络、自然和机器的领域,所以在某些人眼中,才会觉得关系体系难以忍受或者落伍了。

这里面带有不信任的成分,因为艺术整体就是在宣扬人性,而二十一世纪的重大政治议题恰恰是“把人类归位(remettredel’humain)”,将他们放回所有曾经撤离之处:在信息化金融中、在由机器调节的市场中,或主要是在以利润为唯一前景的既定策略中。

9.扩大范围来看,一个展览要是完全排除“相关主义(correlationnisme)”,这会是个什么样的展览?法国哲学家昆汀.米亚苏透过“相关主义”这个用语,指出一种想法:认识世界始终是介于主体和客体之间的相关性的结果,这是传统的西方哲学类型。精彩的假设,但它只会导致一种不可能性:那就是艺术概念本身会因而灰飞烟灭,因为它正是建立在相关主义之上并置身于其内部。正如马塞.杜尚所说,“看画人才是作画人(cesontlesregardeursquifontlestableaux)”──画,一旦为我们的视线所掳获,便立刻转化成物。这差异就出现在某项活动所生成的东西上:可能是物与物之间的碰撞,要不就是可以用智能分析的数据,或是艺术作品所生产的东西──也就是说布朗运动,无法预测又很丰富。

10.昆汀.米亚苏提出一个基础问题:当某个陈述涉及有关所有人类形式出现前与世界的关系论据,以及所有主客体关系存在之前的论据,我们该如何掌握这个陈述的意义呢?简言之,对于那个完全存在于人类思想之外的东西,我们该如何思考它呢?于是米亚苏构思出了“元化石(archifossile)”概念,这指的就是比任何观察者更早就存在的那个现实性(3)。人类意识确实是一种普世性的判准。就这方面,我们可以把它跟货币相提并论,因为马克思利用经济学上所使用的“一般抽象等价物”来定义货币。米亚苏提出“元化石”的理论性问题,将哲学置于一种绝对关系里面,这里的绝对指的是一种纯偶发事件。然而,兹引用安德烈.马勒侯很出色的说法,艺术不就是“绝对的货币”:也就是说,艺术是人类贸易与超出人类贸易的单纯残留,是人类与世界关系的结余。

11.艺术也是人类和非人类之间交杂层迭的地方,这就是一种“共活性(coactivité)”的表现:各式各样的能量在此都很活跃,充满具有机成长逻辑的机器。这也意谓着在生命性或无生命性不同体制间的关系,依然十分活跃,但这些不同体制彼此间却呈现某种紧张状态。当代艺术意味着是介于人类和非人类之间的那个过渡点,在这个过渡点上,主体与客体之间的二元对立被解离到许多不同的形象中:从被物化者到说话者,从“活化(l’animé)”到石化,从生命的幻觉到无生命的幻觉,在这个过渡点上,生物地图不断地重新布局分配。

“剧烈加速度(TheGreatAcceleration)”颂扬这种共活性,一种在不同国度间及其各种协商之间所承担的平行结构。本次展览将会围绕在共同生活这个主题上发展──意即人类意识与动物群集、数据处理、植物快速成长和物质缓慢运动之间的共同生活。因此,我们在展览中可以看到史前史(人类知觉之前的世界)及其矿物般的景观,特别是植物移枝以及人类、机器和动物之间的交配等各个方面。现实就位处核心:人类只是在宽广网络中诸多元素中的一个元素,所以我们才需要重新思考我们的关系世界,并将新的对话者包含进去。

12.在这个共同活动的空间里,“形式(forme)”一词有了新的意义。如何能在罗杰.卡耶沃的知名分类界定之外,来定义“形式”呢?卡耶沃提出了因为成长、偶发、意志和模塑而生的种种形式予以区分的建议。在一个展览中,当内部充斥着各种不同体制在相互影响,该如何呈现它们所共构而生成的次整体?我称之为“超形式(exforme)”者,指的就是把东西视为是介于中心和外围之间的角力对象(物),而形式就出现在排除与纳入的过程中,也就是说,所有位处于分歧和权力、排除和承认、物和废弃物、自然和文化间之过渡状态中的符号。从居斯塔夫.库尔贝的画作《碎石工人》到通俗美学,中间经过马奈或马塞.杜尚的《喷泉(laFontaine)》(小便池)等主题,艺术史充满了“超形式”。从两个世纪以来,美学与政治之间的联系,可以总结为一系列纳入与排除的运动:一方面,艺术总是在符号意义与其无意义之间不断地分享;另一方面,则有由生物政治、人体政府所勾勒出的意识形态分野。思辨唯实论所建议的本体论带来了“超形式”的新例子,而这正是思辨唯实论对当代艺术的重大影响所在。

13.经济全球化的动能在于“成长”这个想法,换句话说,就是人类未来将取决于快速发展的说法。尚-弗朗索瓦?利奥塔认为:“人类进程并非依附在某个『理念』上,好比说理性与人类自由的解放,而是透过加速、以及依据唯一内在动力加以延展来自行制造。”“剧烈加速度”也是资本主义的归化过程:变得有机而普遍,这就是人类世的自然法则;其主要工具就是演算,如今全球经济便是建立在演算之上。利奥塔认为工业“发展”唯一的已知限制就在于太阳系的寿命,“这是人类进程所面临的唯一客观挑战”。从启蒙时代以降,个人解放便是文化企欲达到的标竿,但在这个受到无穷尽成长思想所左右的世界里,个人要在何处才得以解放呢?

14.思辨唯实论的首要目标就是模糊存在于自然与文化间的界限。自然受到机械的因果关系支配,文化则属于意义、自由意志、再现、语言等领域。但是,思辨唯实论者认为统驭着西方思想的主客体对立,难道在其他年代中就从未被撼动过吗?米榭.傅柯在他发表于一九六九年的知名文本《何谓作者?》中,便去除了论述场域以及主体概念,而替换成“主体化场域”,并将它们定义为异质元素之间的合金。“结构(structure)”已经替代了人类主体:“文本是历史产物,就跟树干一样,”傅柯说。而思辨唯实论最令人惊讶的基本前提,不就是撤离这种“结构(structure)”概念吗?让这个消失创造出一种得以直接让人类与东西的世界接触的短路。然而,目前如果不把它们当成结构,似乎很难去处理经济或政治。

15.思辨唯实论把构成世界的所有物均置于同一平面,在这种所谓的“扁平本体论(l’ontologieplate)”中,唯有艺术能享有特殊地位,因为艺术只存在于“相遇(larencontre)”的维度之中。艺术的数学本质就是欧米伽的数字,这意味着:无穷大的质数+1。而艺术正是这个“+1”做出来的,也就是说经历了一个独特的相遇(无论虚拟与否),而将物(话语、手势、声音、图画等等)转变成一件作品,而这件作品又会抛出那个我们称之为“艺术”的无尽对话。因此,我们可以将艺术视为是有意义者的基数(一切在此都具意义),因为意义是艺术存在的先决条件:在这个空间中,物在本质上是过渡的。而在艺术领域中,没有任何东西会保持物化太长时间。

(1)莱维.布莱恩特:《物的民主》,开放人文学出版社,第19页。

(2)莱维.布莱恩特:《物的民主》,第20页。

(3)昆汀.米亚苏:《有限之后:论偶然的必要性》。瑟伊出版社,2006年。

(4)让-弗朗索瓦·利奥塔:《非人》,加利利出版社,第14页。

策展人尼可拉.布西欧简介

2012迄今:巴黎法国高等美术学院(ENSBA)院长

2010-2011:法国文化部评鉴暨展望处处长

2007-2010:泰德英国美术馆古尔本金安当代艺术策展人

2006-2007:都灵PARCO视觉艺术中心艺术顾问威尼斯

IUAV大学教授

2004-2006:基辅平丘克艺术中心策划及收藏顾问

1999-2006:巴黎东京宫创始人暨共同馆长

编辑:文凌佳