罗伯特·莱曼的全白无题画为什么估价1.2亿元?

0条评论

2014-10-13 10:19:11 来源:网易艺术

[1/1]

Piero Manzoni, Achrome (1958-9),价值6,000,000英镑

Piero Manzoni, Achrome (1958-9),价值6,000,000英镑

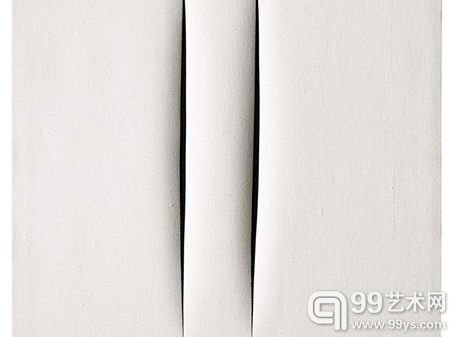

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese (1964),价值1,000,000英镑

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese (1964),价值1,000,000英镑

Bianco, 1966 by Agostino Bonalumi, Bianco (1966) ,价值350,000英镑

Bianco, 1966 by Agostino Bonalumi, Bianco (1966) ,价值350,000英镑

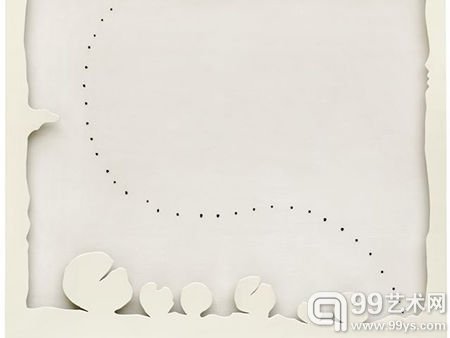

Lucio Fontana, Teatrino (1965),价值500,000英镑

Lucio Fontana, Teatrino (1965),价值500,000英镑

Enrico Castellani, Superficie Bianca, (1967),价值1,000英镑

Enrico Castellani, Superficie Bianca, (1967),价值1,000英镑

Paolo Scheggi, Intersuperficie Bianca (1964),价值150,000英镑

Paolo Scheggi, Intersuperficie Bianca (1964),价值150,000英镑

罗伯特·莱曼作品2

罗伯特·莱曼作品2

罗伯特·莱曼作品3

罗伯特·莱曼作品3

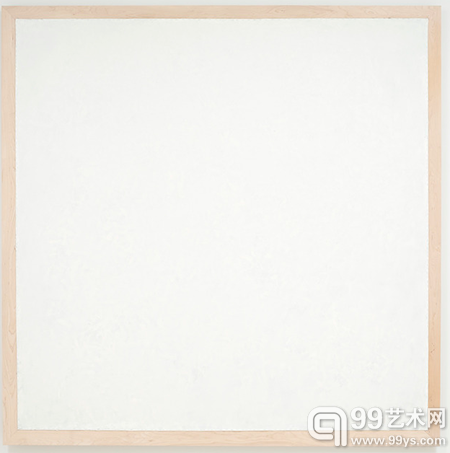

罗伯特·莱曼作品4

罗伯特·莱曼作品4

当代艺术一直因为过于“玄妙”而常常让大众敬而远之。苏富比的艺术拍卖会就有一件号称是价值2000万美元(约合1.2亿元人民币)的画,神奇的是,这是一幅几乎全白的画。这幅看起来和“手纸”没多大差别的天价作品,引起了全面讨论。到底是艺术开了个不大不小的玩笑,还是大众真的不懂艺术?

这幅完成于1961年名为《无题》(Untitled)的作品是由美国艺术家罗伯特·莱曼(Robert Ryman)所完成,它的价值估计是1500万到2000万美元左右,几乎是现有艺术品的拍卖纪录的2倍。

现年84岁的Robert Ryman是生活在纽约的美国画家,他的作品向来以极简主义与观念艺术着称,抽象与白色可说是他的注册商标,只要用他的名字在搜索引擎上搜索图片,就可以看到很多类似的作品。

《New York Observer》也提到,苏富比最近几个非常有信心的估价中,《无题》也是其中一个,有人认为这样的评估简直就是疯狂。《无题》之所以特别,是因为Robert Ryman相似尺寸的作品现在大多都在博物馆展览。此外,苏富比的当代艺术部门主管Alexander Rotter表示:“有些事是市场机制决定的,这就是为什么它的价值会这么高。”

画什么不重要怎么画才是个问题

看到这条新闻后,很多网友都忍不住去搜索,这位罗伯特·莱曼到底是何许人也?

罗伯特·莱曼出生于1930年,是美国极简派和观念艺术中的主要倡导者之一。1953年莱曼离开田纳西家乡纳什维尔,来到了纽约,想找一份爵士乐萨克斯手的工作。后来莱曼获得了一份在现代艺术博物馆(Moma)当保安的工作,使他有机会认识了当时也在艺术馆工作的Sol Lewitt和Dan Flavin。50年代末,莱曼开始了他的一系列绘画实验,并于1967年在Paul Bianchinni处举办了第一次个展。他的第一次美术馆展览是于1971年在古根海姆博物馆举办的。另外,赖曼的作品还参加过1972年、1977和1982年共三届卡塞尔文献展(Documentas),以及1976年、1978年、1980年的三届威尼斯双年,并在1977年、1987年、1995年的三届惠特尼双年展上展出。他的作品为众多国际著名艺术机构收藏,包括华盛顿的赫什霍恩博物馆及雕塑公园、耶路撒冷的以色列博物馆、路易斯安那现代艺术博物馆、丹麦的Humlebaek美术馆、大都会美术馆、斯特哥尔摩的Museum für Moderne Kunst、洛杉矶的当代艺术博物馆、波士顿美术馆、纽约的现代艺术博物馆、华盛顿的国家美术馆、费城美术馆、旧金山现代美术馆、纽约古根海姆博物馆、阿姆斯特丹的Stedelijk博物馆、伦敦的泰特画廊、东京大都会美术馆、惠特尼美国艺术博物馆等。位于瑞士Shauffhausen的当代美术馆Hallen fuer Neue Kunst举办了莱曼的大型公开展览,并永久展出了他在1959年到2007年之间的创作29幅作品。

关于作品的归类,我们可以认为罗伯特·莱曼的作品属于极简主义(minimalism),观念艺术(conceptual art)或者是现实主义(realist)。尽管莱曼被艺术史学者们归类为“极简主义”和“概念艺术”画家,他自己更喜欢“现实主义者”这个称号,并声称,他一直在作品中尝试展现材料的原始面貌。他最著名的言论就是“画什么不重要,怎么画才是个问题。”

关于如何理解white-on-white

white-on-white从字母不难理解就是在白色的画布上用白色的颜料绘画创作。

white-on-white诞生之时就是形式的终结之日,莱曼作品的好在于他用观念把形式玩到了极致,他改变了历史,于是他的作品既有艺术价值又有历史价值。苏富比的专家认为作品的白色反而是主导这幅作品价格的重要因素之一。如果非要刨根问底此画为什么值那么多?因为这是莱曼的作品。

拍卖行认为white-on-white这种形式这次获得成功也体现了当代艺术作品中极简趣味的再次回归。就像亨兹·麦克(Heinz Mack)和昆特·约克(Günther Uecker)在二十世纪五十年代末在杜塞尔多夫发起的“零艺术运动”,影响了一批艺术家朝着单色绘画的方向前进。

而white-on-white在设计中也有体现,最著名的就是“苹果效应”,白色的元素在苹果的产品设计中大获成功。

苏富比欧洲当代艺术部分主管夏安·韦斯特法尔( Cheyenne Westphal )指出“现在的收藏家真的非常爱白色”。她还补充道:“白色真的很适合现在的审美和生活方式——这种颜色非常的清新和美丽。”事实上,收藏家的这种取向,也激励了那些想进行此类创作的艺术家们。

各方反应直逼当代艺术现存问题

韩睿:天价的白纸绘画实乃皇帝新衣

如上所言,自况是凡夫俗子,既低俗又三俗的我,可以毫不矜持地说,对这种很玄的东西,还艺术?我看不懂,也不想看懂。说它是绘画,是艺术,纯粹是两嘴唇一吧嗒:扯淡。

在我看来,绘画是什么?至少有线条、有表格、有图案、有主题,如果是绘画艺术,则必须有构思、有情境、有创意,能让人鉴赏,给人启迪,可陶冶情操。比如对梵高、毕加索的画,尽管我不感冒,不欣赏,也排斥,不认同它的价值,但能默认它的存在。

世间很多事情就是这样,有很多东西看起来很无聊、很乏味、很不怎么地,但就是有人或一堆人拥趸喜爱,并手之舞之足之蹈之。如果没病,这就是人家的生活情趣、欣赏习惯,大可不必因为自己排斥,就视为异类。在人家眼里,你一样是异类。你不欣赏,走开即可,物以类聚,找自己喜欢的人、彼此欣赏的圈子就是。

一个世界之所以博大,也很奇怪,就是一堆一堆看得惯的看不惯的,弄得懂的弄不懂的,拎得清的拎不清的事物聚合在一起,有容构成了乃大,由神奇的、荒诞的、健康的、病态的甚至腐朽的不伦不类的东西组合而成。比如很多荒谬的东西,就是因为受到了一帮闲人怪人的欣赏,就像在街面上看到排队,有人便跟着排队,盲目地令人匪夷所思。

而无聊的东西,是因为一帮无聊的且有钱的人捧场,或者自拉自唱自娱自乐之际吸引了一些盲目的人围观,于是,便有了气场甚至卖场。比如这幅几乎全白的画,居然就成了艺术,上了苏富比艺术拍卖会,还拍出了1.2亿的高价,那不是设局又是什么?不是忽悠又是什么?对于穷人来说,你让他当手纸还差不多,还艺术?恐怕远不及他儿子孙子画的铅笔道,甚至泚的一泡尿,当然是泚在纸上的尿。

所以,对于这幅拍了天价的“绘画艺术”,我是连眼珠子也只是斜过去,不正眼去瞭的,更不会叫好。在我眼里,它就是皇帝的新衣,而苏富比艺拍,正穿着它向全世界招摇。

值得一提的是,《New York Observer》也提到,苏富比最近几个非常有信心的估价中,《无题》也是其中一个,有人认为这样的评估简直就是疯狂。还真说对了!苏富比的当代艺术部门主管Alexander Rotter表示:“有些事是市场机制决定的,这就是为什么它的价值会这么高。”这毋宁说,可以估高价,能够卖大钱,良可以为娼,赝可以为真,那一张白纸,为什么不能成为皇帝的新衣呢?

接下来的看点是,这个皇帝的新衣,有哪个大傻帽去穿呢?

网友观点

除了艺评人的反应之外,网友们的反应显得更加有趣,也呈现了现在公众对当代艺术的理解,现摘录部分分享。

看完这幅画顿觉自己高大上了,原来我家卫生间就是博物馆啊,我真太有钱了!

就算有深远的意义真的值那么多钱?真正的艺术家一般都非常的执拗,要不然就很年轻就死的死疯的疯。这位艺术家80多岁比正常人还正常,我比较同意是洗钱的说法。

最近带孩子看了一次画展,确实是啥也看不懂,现在的画家都是画一些看不懂的玩意儿,然后一个个都是大师,还是看电影好,至少能看懂啊!别弄的只有画家们自己享受自己的作品。

结语:其实,一幅作品,不知道它好在哪里,哪里值这么多钱很正常,但它值这么多肯定是有原因的,请不要在没有思考之前张口闭口都说炒作。在这种问题下说炒作的分为两类人,其中一类是确实明白,懂行,而且看得出bug的行家;另一类则是完全看不懂画,且一点专业知识都没有的行外人,以仇富的心理故作高傲的蔑视他们自己的无知。

说到估价,国外或许会有专业的估价机构但国内似乎没有,这幅作品是老美估的,咱们说文化侵略洗脑也好,说物有所值也罢。关键是,它值多少钱其实与旁观者无关。

编辑:孙毅

延展阅读

相关新闻

0条评论

评论